Culture + Arts > Visual Arts

April 1, 2014

Il cibo e l’atto del cucinare, in un carcere di massima sicurezza

Anna Quinz

Cosa e come si mangia in un carcere di massima sicurezza?

Non mi ero mai fatta questa domanda, prima di incontrare – telefonicamente – Matteo Guidi, artista con formazione in etno-antropologia che focalizza la sua ricerca su azioni pratiche ordinarie osservate in ambienti che sono caratterizzati da alti livelli di controllo sulla persona (es. carceri di alta sorveglianza sicurezza, fabbriche e, più recentemente, campi profughi), che arriverà a Merano il 3 aprile al centro Est Ovest per presentare il suo libro “Cucinare in massima sicurezza” (edito da Stampa Alternativa).

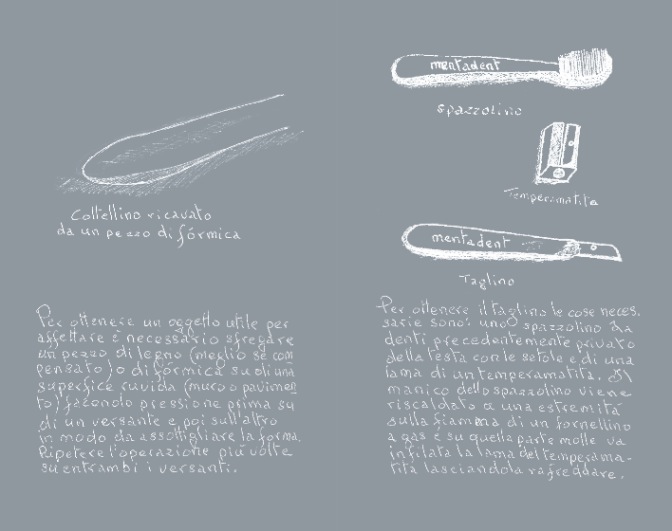

Il cibo è un diritto basilare dell’uomo, anche nelle carceri, anche lì dove passano i loro giorni i peggiori criminali, scontando pene eterne per reati efferati. Ma il rapporto con il cibo e la sua produzione, diventa più complesso, in un luogo perennemente chiuso su e in se stesso come una prigione. Su questo per 3 anni Matteo ha lavorato insieme ad alcuni detenuti, per arrivare al libro, che raccoglie ricette, “tutorial” per la produzione di attrezzi da cucina e sopratutto le storie dei reclusi. Un progetto complesso e significativo, che lo stesso Matteo ci racconta – dalla genesi alla sua conclusione. Il tutto corredato da disegni, realizzati a penna a sfera nera su carta da Mario Trudu, persona detenuta nella Casa di Reclusione di Spoleto. Mario Trudu, nato nel 1950 in Sardegna, prima della sua carcerazione era allevatore. Arrestato nel 1979, è detenuto da quasi 32 anni, interrotti da 10 mesi di latitanza. Oggi si trova nella sezione di Alta Sorveglianza del carcere di Spoleto.

Il libro verrà presentato durante un talk dove Matteo stesso dialogherà con il fotografo Nicolò Degiorgis, la designer Martina Dandolo, il direttore della casa editrice e centro di formazione linguistica Alpha Beta di Merano Aldo Mazza e Markus Lobis curatore degli incontri di dibattito “Zigori Club” all’Est-Ovest ed esperto di comunicazione sociale.

Lo stesso giorno verrà inaugurata anche la mostra che accompagna il libro e che raccoglie le tavole originali messe insieme da Gino Gianuizzi, curatore indipendente da sempre impegnato in progetti che indagano la questione dell’arte nel contesto pubblico e nasce dalla volontà di presentare il libro anche fuori dal circuito delle librerie per dare visibilità alle doti nascoste dalle mura delle carceri.

Matteo, perché un artista - nello specifico, tu – decide di lavorare su e in carcere?

L’idea non è venuto – ahimè – da una decisione diretta. Mi ha chiamato la cooperativa Comodo, di Perugia che si occupa di progetti di comunicazione pubblica e sociale, a tenere un modulo di una serie di workshop che si sviluppavano nel carcere di Spoleto, nel 2008. Lì – dopo quel laboratorio – mi sono rimaste alcune domande in testa, che mi sono portato dietro come artista e come antropologo culturale e anche perché in quel momento stavo studiando etnografia. E così ho cercato di approfondire queste domande, in un secondo laboratorio l’anno successivo. Dopo questa chiamata di Comodo, dunque, sono rimasto in qualche modo “incastrato” in questi temi, se mi passi questo termine “carcerario”.

E perché lavorare proprio sulla cucina, sul cibo?

Il tema è stato suggerito da uno dei ragazzi in carcere durante il primo incontro del secondo anno di laboratorio. È molto bello questo, e lo dico sempre, perché quando entri in territori come questi, molto alieni alla vita quotidiana, è importante essere inizialmente il più nudi possibile, aspettare che i vestiti ti vengano messi addosso, perché si hanno già molti pregiudizi, entrando in quei luoghi. Dunque, durante una prima discussione cercavamo un argomento per scrivere un libro. L’anno primo avevamo lavorato molto bene sul tema della moka, la caffettiera, cercando di costruirla e decostruirla. Sia dal punto di vista ritualistico (il tema del caffè dentro una cella, un carcere) sia dal punto di vista dei processi (il caffè entra come sostanza solida, ha un percorso chiuso e nascosto ecc).

Riprendendo il discorso della moka, Piero Melis – uno dei ragazzi con cui ho lavorato di più – tira fuori dalla sua borsa del pane, fatto da lui. Questo mi ha colpito moltissimo, era evidentemente un pane artigianale e un tentativo di essere un pane carasau, perché lui è sardo. Quando l’ho visto, mi è nata una domanda che ho cercato di risolvere con Piero. È interessante il sistema di produzione del proprio cibo dentro una prigione. Lui mi ha raccontato il suo metodo e da lì è nato il progetto del libro. Melis una volta impastato il pane e prima di infornarlo, lo depositava 4/5 ore sopra il televisore in modo che potesse sfruttarne calore. Da lì ho capito che avevamo risolto e trovato il filo conduttore del lavoro: avremmo fatto un libro sulla cucina e sulle particolarità degli strumenti che in carcere si devono costruire per ottenere dei risultati culinari.

Il tema delle carceri è un tema spinoso, scomodo. Non se ne parla volentieri, tantomeno “la gente comune” avrebbe mai voglia di trovarsi faccia a faccia con il luogo carcerario. Tu che ci sei entrato, come uomo e come artista, che emozioni hai vissuto?

Il tema delle carceri è un tema spinoso, scomodo. Non se ne parla volentieri, tantomeno “la gente comune” avrebbe mai voglia di trovarsi faccia a faccia con il luogo carcerario. Tu che ci sei entrato, come uomo e come artista, che emozioni hai vissuto?

Io ho vissuto la cosa in maniera molto forte e continuo a viverla in modo forte, perché sono ancora in corrispondenza con le persone con cui ho lavorato che oltre a essere collaboratori sono diventati anche degli amici. L’impatto è stato forte perché ho trovato un’umanità spaventosa. Non me l’ero chiesto, ma sapevo di entrare in una sezione di massima sicurezza, con grandi criminali, persone con molti anni di carcere alle spalle e quasi tutti quelli con cui ho lavorato hanno condanne all’ergastolo e per lo stato sono – come li definisce uno dei miei collaboratori all’interno dei carceri – dei “cattivi per sempre”. In realtà però io ho trovato altro, ma giocava a mio vantaggio il che fossi una goccia d’acqua fresca, perché chi entra dall’esterno in un carcere è quell’elemento di novità dentro un meccanico rituale della vita giornaliera: arrivi e scombussoli le carte, come il giorno della festa, e dunque sei accolto in modo positivo e benevolo. Quindi io non ho fatto altro che assorbire questo bene che mi davano. Poi però quel che mi è successo quando sono tornato a casa era diverso. Quello che avevo assorbito nel mio tempo di osservazione e ricerca non l’ho percepito subito lì ma poi a casa ne ho risentito. La chiusura i cancelli, la vita delle persone, i drammi famigliari che ci sono alle spalle – perché non dobbiamo dimenticare che dietro ai detenuti ci sono, come dietro alle vittime, delle famiglie e questo aspetto molto importante. Tutta quella parte la vivevo per conto mio e con difficoltà, non so se entrava in gioco o meno l’artista, ma di certo non è facile portarsi dietro tutte queste storie. Perché quando hai a che fare con persone, hai a che fare con le loro storie.

Hai detto che hai trovato persone disponibili e benevole, quindi penso tu abbia “dimenticato” chi sono, ma sono pur sempre criminali. Immagino dunque tu abbia percepito uno scollamento tra identità, la difficoltà di separare tra persona e criminale…

Hai detto il termine giusto. Io parto sempre dal fatto che davanti ho una persona e non un criminale. A partire da questo, ci sono quegli elementi che costituiscono la persona nella sua vita quotidiana – come anche il cibo e il diritto al mangiare – e che mi hanno mantenuto all’interno di un’area di conoscenza il più neutrale possibile senza andare a influenzare la mia ricerca, o la nostra ricerca, perché mi piace sempre pensare che l’abbiamo fatta insieme. Quindi la questione del criminale io la metto fuori fin dall’inizio e non ci penso. Se poi vogliamo entrare in discorsi etici e morali, uno una posizione la DEVE prendere, e io cerco di utilizzare una frase vista una volta sulla maglietta di un recluso: era una citazione di Oreste Benzi, persona in cui si identificano molto: “l’uomo non è il suo errore”. Ed è la frase che ti viene da spendere quando parli di ergastolo: hai davanti il criminale, ma la domanda è se si può condannare per sempre qualcuno. Comunque, senza entrare in discorsi legati alla moralità, io da artista e ricercatore tra scienze sociali e arti visive, parto sempre dall’avere davanti una persona. E mi chiedo, cosa serve a una persona nel suo quotidiano? Anche in questo caso, sono partito da qui.

Dunque, mi sembra di capire che il libro, partendo da un input – il carcere, la detenzione – vuole poi andare a comunicare altro.

Non mi dispiace questa tua lettura. Il libro ha due dediche. Una decisa insieme al corpus di ragazzi con cui ho lavorato fin dall’inizio, fatta alla componente femminile della loro vita: madri, sorelle, figlie, mogli. Quelle con le quali loro interagiscono sulla cucina. Altra dedica che mi sono permesso di mettere all’inizio del libro in qualità di curatore è quella alla libertà di scelta. In termini molto generale. Il libro parla di una condizione, quella del detenuto di massima sicurezza e riflette anche quella di altri detenuti e riflette della sua possibilità e capacità di trovarsi attraverso tattiche personali quello spazio di dignità, di nutrizione, di riproduzione, ma vuole aprire comunicazione a tantissimi altri ambienti. Quando il libro stava per andare in stampa mi trovavo per lavoro in Palestina, tra persone che non potevano scegliere di visitare il mare che fino a pochi anni fa potevano invece visitare. Dunque la possibilità di scelta alla quale il libro è dedicato, parte effettivamente da lì, dal carcere, per aprirsi a molte altre riflessioni possibili.

Comments