Il tempo sospeso della montagna come rito analogico

Fotografare le Alpi #26. Intervista a Oliver Kofler

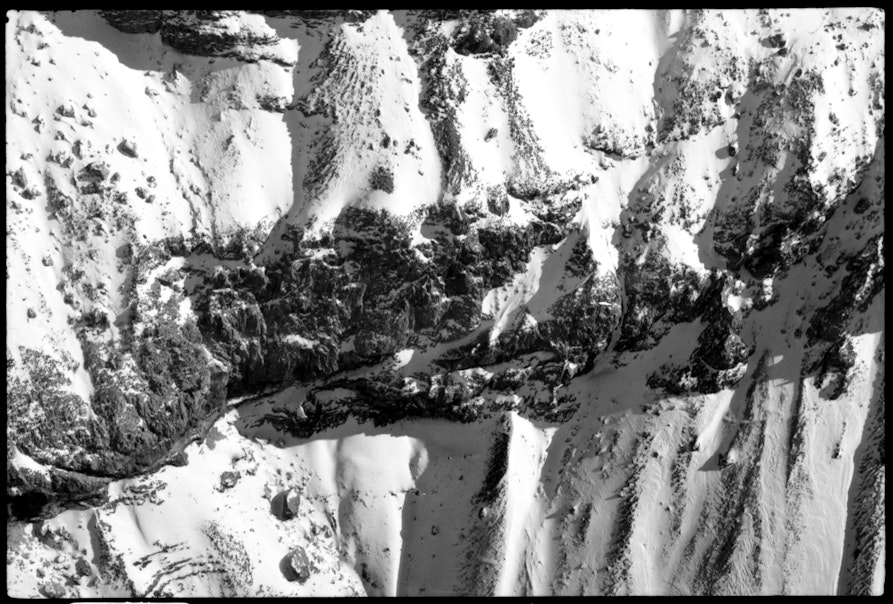

Kodak Retinette 1a (1958) - Santnerpass Hütte © Oliver Kofler

Nel buio denso di una camera oscura in Val Sarentino, il tempo si misura in minuti di esposizione e battiti del cuore. Oliver Kofler, nato a Bolzano nel 1991, appartiene a quella rara generazione di artisti che ha scelto di disconnettersi dal flusso digitale per ritrovare la materia. Cresciuto tra l’asfalto di Aslago e la libertà dello skateboard, Kofler ha trasformato un infortunio sportivo - nel 2015 era arrivato ai campionati italiani - nell'occasione per cambiare prospettiva, passando dalla frenesia dei trick acrobatici alla staticità contemplativa del banco ottico. Autodidatta per elezione, ha affinato la sua tecnica tra Bolzano e San Francisco, approdando a un artigianato fotografico radicale che rifiuta ogni automazione.

La sua nuova mostra temporanea "Slowdown", inaugurata a fine dicembre al Lumen di Plan de Corones, è il manifesto di questa resistenza estetica. Per sei anni Kofler ha risalito le vette alpine portando in spalla il peso di macchine fotografiche degli anni ’30 e ’50: strumenti che non perdonano l'errore e impongono il silenzio. Il risultato è un corpus di immagini in bianco e nero che non documentano semplicemente un paesaggio, ma ne celebrano l'anima più austera. Lassù, tra le pareti del museo a 2.275 metri di altitudine, il suo lavoro si svela come un'esperienza immersiva fino al prossimo 19 aprile: un invito a rallentare il respiro per guardare, finalmente, cosa si nasconde dietro la superficie del visibile.

Oliver, come nasce questo progetto fotografico?

Dalla volontà di unire l’adrenalina delle avventure in quota alla necessità di documentarle con un linguaggio diverso. Cercavo il limite: dormire in tenda a temperature estreme, scalare i tremila metri e sfidare me stesso portando quassù macchinari d'epoca. È stata una sorta di competizione contro la vecchia tecnica: verificare se, con mezzi della prima metà del secolo scorso, fossi in grado di catturare l'essenza di quei luoghi. Quella che era iniziata come una sfida personale è diventata, nell'ultimo anno e mezzo, un progetto serio grazie all'incontro con la direttrice del Lumen, Thina Adams, che ha voluto dare forma espositiva a questo mio diario di vette e silenzi.

Come si declina il tuo progetto alpino?

Prende vita attraverso un processo interamente analogico e manuale. Si parte dalla pellicola e si arriva alla stampa finale su carta fotografica baritata, senza mai toccare un computer o un sensore digitale. Ho utilizzato macchine diverse: una Lubitel russa degli anni '80 per il medio formato, una Kodak Retinette del '58 per il 35mm e, infine, il grande formato con lenti degli anni ’30, quelle che richiedono il treppiede e il panno nero. La scelta del bianco e nero è legata alla possibilità di gestire personalmente ogni passaggio in camera oscura sotto la luce rossa, trasformando ogni stampa in un pezzo unico, frutto di un lavoro fisico e chimico.

Quali le due immagini più “estreme”, i due poli agli antipodi che lo racchiudono?

Da un lato c'è l'immagine scattata sulla Cima di Barba d’Orso, in Val Martello: un paesaggio drammatico a tremila metri, fatto di contrasti netti tra roccia, neve e nuvole. È una visione aperta, priva di presenza umana, che restituisce la fatica del raggiungimento e la solitudine della quota. All'estremo opposto colloco lo scatto a un gregge di capre in Val Sarentino. È una foto terrena, scura, quasi sfocata, dove sono vicinissimo alla terra e alla presenza viva degli animali. Se la prima è l'immensità che si guarda da lontano, la seconda è l'intimità di un incontro ravvicinato, estemporaneo e selvatico.

Cosa rende riconoscibile il tuo stile fotografico?

Credo sia questa mia attrazione istintiva per la "fotografia scura". Non è una posa, ma un modo naturale di vedere: le mie immagini sono spesso cupe, molto contrastate, mai troppo chiare. Mi piace che lo spettatore debba compiere uno sforzo, avvicinarsi fisicamente alla stampa per decifrare i dettagli nel nero. Questa densità obbliga a un'osservazione lenta e profonda, impedendo una fruizione rapida e superficiale del soggetto.

Come nasce il desiderio di indagare le Alpi?

Dalla curiosità per l'ignoto e da un profondo omaggio ai fotografi del passato. Mi ha sempre affascinato pensare ai pionieri che salivano con trenta chili di attrezzatura per documentare spazi allora inviolati. In un'epoca di tessuti tecnici ultraleggeri e fotocamere digitali tascabili, io ho voluto andare nella direzione opposta: faticare, appesantirmi, sentire il peso della storia sulle spalle per cercare di creare qualcosa che avesse lo stesso sapore di verità e di sforzo di quelle immagini d'epoca.

Riconosci un’evoluzione nei tuoi scatti alpini?

Assolutamente sì. Oggi riconosco una sensibilità molto più affilata nel decidere cosa meriti di essere impresso sulla pellicola. Se anni fa tornavo da una salita con venti scatti, oggi ne faccio tre. Quella singola pressione dell'otturatore è diventata preziosa, quasi sacra. Non porto l'esposimetro, mi affido all'occhio e al tempo. Spesso resto mezz'ora a guardare una montagna prima di scattare quell'unica foto che, per me, deve essere "buona la prima". Se non funziona, resta solo nella mia mente.

Con quale approccio hai scelto di immortalare l’arco alpino?

Con una volontà di preservazione intima. Spesso non apprezziamo ciò che vediamo ogni giorno; io vivo circondato dalle montagne e fotografarle è un modo per farne tesoro, per salvarle e documentarle prima di tutto per me stesso. La fotografia diventa un supporto alla memoria, un modo per fissare la bellezza della natura che ci circonda e trasformarla in un oggetto fisico, una stampa che permette di apprezzare l'ordinario come fosse straordinario.

Cosa hai scoperto in questa tua indagine fotografica?

Ho scoperto che la montagna è per me una forma di meditazione, esattamente come il lavoro in camera oscura. Andare su, dormire in tenda e prendersi il tempo della solitudine permette di uscire dallo stress della città e di godersi il momento presente. È una ricerca condivisa con molti altri che frequentano le vette: tutti, in fondo, cerchiamo lo stesso rallentamento e la stessa connessione profonda con l'isolamento.

Com’è, oggi, il tuo rapporto con la montagna?

È una relazione fatta di intimità e, soprattutto, di estremo rispetto. Vivendo in Val Sarentino, la montagna è la mia quotidianità. Non provo paura delle vette perché credo nella pianificazione: se il meteo è avverso o il rischio valanghe è alto, so rinunciare senza rimpianti. Non sfido la natura, la assecondo. Il mio è un rapporto fatto di aria, di tempi lunghi e di silenzi necessari.

Quale consideri il tuo scatto migliore?

Quello delle capre incontrate per caso. È il mio preferito perché unisce un risultato estetico che amo - composizione e contrasti - alla spontaneità totale dell'evento. Non c'era nulla di pianificato: la luce era scarsa, il momento fugace, eppure quell'unico scatto estemporaneo è riuscito a catturare esattamente l'anima di quell'incontro. È la prova che la bellezza accade quando meno te lo aspetti.

Senti il desiderio di catturare un’immagine ancora mai scattata?

No, non ragiono per obiettivi predefiniti. Non ho mai un'immagine mentale da inseguire a tutti i costi. La mia fotografia vive di quello che succede nell'istante, della sorpresa che mi attende dietro un sentiero o durante un volo in elicottero. Finché non so cosa mi aspetta, non posso desiderare di fotografarlo. È proprio questa incertezza a rendere ogni scatto un momento speciale e irripetibile.