Ripensare la comunità dalle terre alte

La mostra "The New Orchestra" al Museo Nazionale della Montagna di Torino

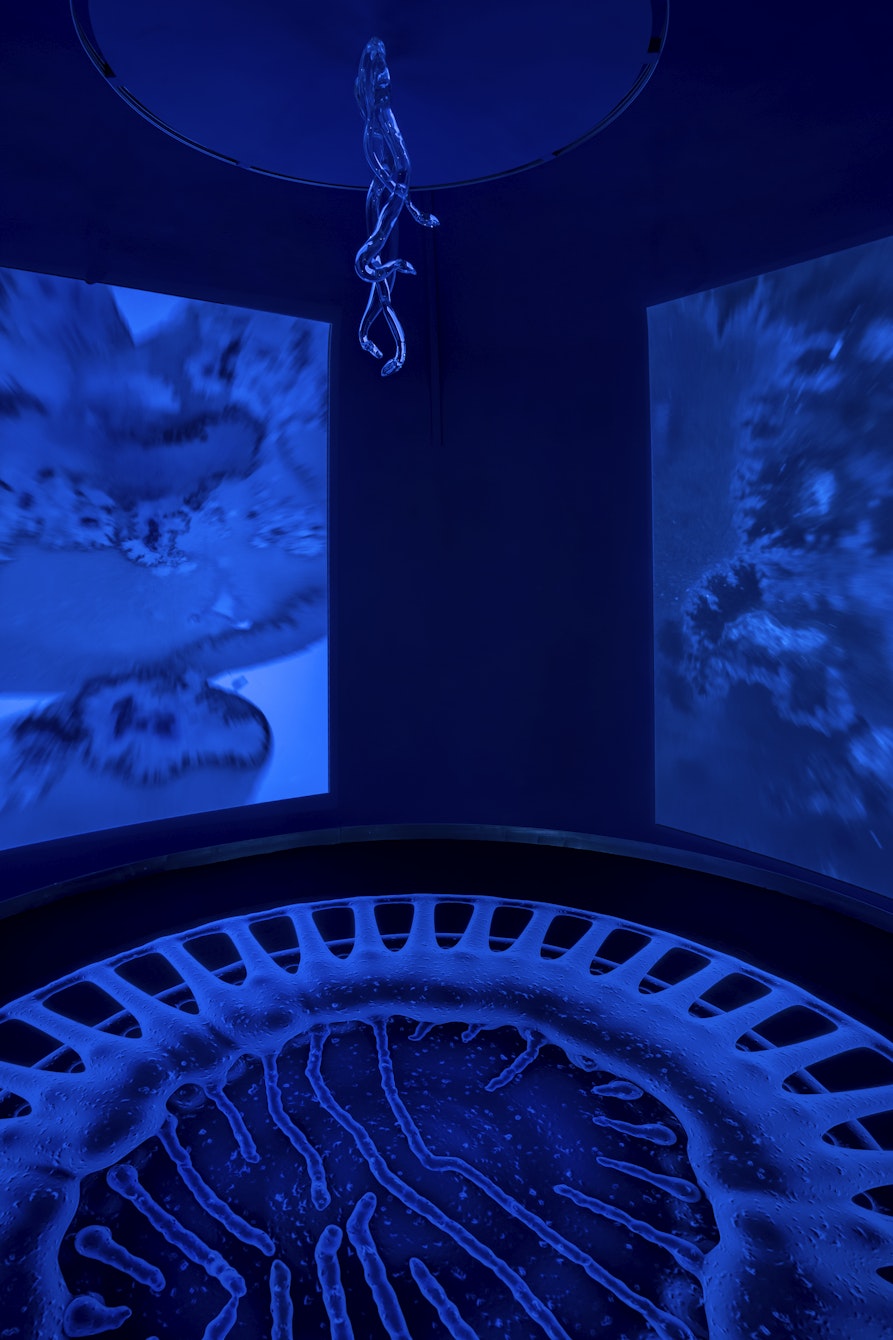

Humming from the Mountains, 2025 Courtesy l’artista e Museo Nazionale della Montagna, Torino 2025 © Mariano Dallago

Humming from the Mountains, 2025 Courtesy l’artista e Museo Nazionale della Montagna, Torino 2025 © Mariano Dallago

C’è un’armonia silenziosa che abita le montagne. Una musica fatta di relazioni, di lavoro condiviso, di gesti lenti e necessari: elementi che nel tempo hanno generato forme di comunità resilienti e solidali. È da questa consapevolezza che prende vita The New Orchestra. Dalle comunità montane alla comunità del futuro, la nuova mostra del Museo Nazionale della Montagna di Torino a cura di Andrea Lerda e visitabile fino al 31 maggio 2026.

Protagonisti del progetto sono Hannes Egger, Olivia Mihălțianu, Rebecca Moccia, plurale, Emilija Škarnulytė ed Eugenio Tibaldi, con la partecipazione di Sofia Baldi Pighi, Gabriele Lorenzoni e Alexandra Mihali. Sei residenze artistiche nelle terre alte dell’arco alpino e appenninico – tra Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna – hanno dato forma a un percorso espositivo che indaga i nuovi modi di abitare e di vivere insieme.

In un presente segnato da iperconnessione e solitudine digitale, The New Orchestra propone di tornare ad ascoltare. Le montagne diventano così un laboratorio di convivenza, uno spazio in cui riscoprire la dimensione comunitaria e la responsabilità condivisa verso l’ambiente naturale. Come in un’orchestra, ogni voce – umana, animale, vegetale, minerale – contribuisce a una partitura comune, dove la differenza non divide ma accorda.

Lontano da qualsiasi retorica nostalgica, il progetto invita a immaginare un futuro in cui le comunità montane non siano un residuo del passato, ma un modello da cui ripartire per rifondare il vivere sociale. Tra opere video, installazioni e pratiche partecipative, la mostra al Museo della Montagna di Torino diventa uno spazio di pensiero, un invito a ritrovare il senso di togetherness (“insiemanza”) e a riscrivere, collettivamente, la musica del nostro tempo.

Le sei residenze artistiche, realizzate in dialogo con altrettante comunità che abitano le terre alte dell’arco alpino e appenninico – in Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna – hanno rappresentato un momento certamente importante per indagare concetti come collaborazione, partecipazione, mutuo aiuto, cura e futuro. La presenza delle artiste e degli artisti in questi territori, e il loro confronto con le persone che li abitano, non era volto a ridefinire il concetto di “comunità”, piuttosto a verificare la presenza, o meno, di quel sentimento di comunanza che la società contemporanea ha in parte smarrito.

Nella consapevolezza che vivere in montagna, ieri come oggi, vuole anche dire accettare la sfida della complessità, il progetto nasce da una serie di constatazioni: in primis, la presenza di un movimento di ritorno o di restanza che vede protagonistə giovani e meno giovani, desiderosi di rifondare i paradigmi socio economici contemporanei; secondariamente, l’impatto che l’emergenza climatica sta esercitando sugli ecosistemi montani e la conseguente mobilitazione per ripensarne i modelli di sviluppo. Infine, l’innegabile presenza, all’interno del DNA di questi ecosistemi, di quel gene di “insiemanza” che ha storicamente permesso alle comunità montane di agire collettivamente per la cura delle montagne sotto ogni punto di vista.

Artiste e artisti – supportatə anche da realtà private e pubbliche già attive sui vari territori – hanno incontrato contesti molto diversi tra di loro, dalla Valle Stura alla Val Pellice, dalla Val D’Ayas all’Alta Val Seriana, fino alla Val Badia e alla Val Trebbia. Dal viaggio all’interno di questo scenario, che ho fatto personalmente durante i mesi di residenza, e dal dialogo con Hannes Egger, Olivia Mihălțianu, Rebecca Moccia, plurale, Emilija Škarnulytė ed Eugenio Tibaldi, ho constatato come le terre alte, nonostante le innegabili difficoltà, siano luoghi all’interno dei quali si muovono nuove energie. Forze che alimentano una generale spinta verso quel bisogno di cambiamento che, da più parti e su scala globale, si invoca. Ogni realtà, depositaria di vite, storie e dinamiche differenti, ha ispirato ricerche che sono state sviluppate attraverso linguaggi e approcci vari. Ne sono nate sei produzioni artistiche inedite che si formalizzano attraverso una prevalenza del medium video. Non mancano tuttavia tecniche come la scultura, la cianotipia, il disegno e l’installazione sonora.

Accanto al ripensamento del rapporto tra umano e non umano, è urgente ripensare anche le relazioni tra esseri umani. Quali visioni o intuizioni la mostra propone per rigenerare le nostre forme di convivenza e solidarietà?

Buona parte del pensiero ecologico contemporaneo, mosso dal bisogno di prefigurare scenari post-antropocentrici e di immaginare modi più etici di abitare il Pianeta, mette al centro del dibattito la ridefinizione dei rapporti tra human e other than human. Tuttavia, in parallelo a questo tipo di riflessioni, non è forse giunto il momento per un profondo e radicale ripensamento delle relazioni tra esseri umani?

Viviamo un presente iper-connesso, fatto di abitanti digitali, nel quale utilitarismo e individualismo producono esclusione e competizione, dove velocità e iper-stimolazione generano deresponsabilizzazione, disconnessione sul piano interpersonale e una generale noncuranza dello stato di salute del nostro Pianeta.

Nella società urbano-industriale, la comunità in quanto “essere sociale”, nella quale sviluppare sentimenti di coesistenza, collaborazione e partecipazione, è andata persa. Come afferma l’antropologo Marco Aime, “con il trascorrere del tempo […] qualcosa di profondo è cambiato nel modo di concepire il ≪noi≫ e le relazioni che intratteniamo con gli altri”. (Nota 1)

Ritualità, partecipazione, mutuo appoggio sono progressivamente scomparsi, e con essi il concetto di togetherness (“insiemanza”). Non potrebbe essere diversamente all’interno di un tempo fluido, dove tutto accade per lo più nello spazio digitale, nel quale siamo condizionati dall’illusione di essere “insieme” (perché community non equivale a comunità), di avere il mondo a portata di mano e di poter gestire facilmente e direttamente le relazioni con i nostri simili. Ancora Aime, ci ricorda come oggi “manca la spiritualità del riunirsi, che produrrebbe un Noi. [Gli abitanti digitali] danno vita a un peculiare assembramento senza riunione, a una massa senza spiritualità, senza anima […]. Accade allora che i rituali vengano svuotati, depotenziati, allentando così quel cordone che tiene uniti i membri di una comunità attorno al fuoco di un sistema simbolico e di una memoria condivisa”. (Nota 2)

Succede che nella società moderna, nonostante sia inscritta nei nostri geni, viene meno la collaborazione, e che alla comunità si sia contrapposta una “società di anonimi” (Nota 3) . Il che ci rende meno umani, meno attenti, sensibili e consapevoli.

Partendo da queste considerazioni, The New Orchestra pone una domande: è possibile affermare che esiste una correlazione tra la generale disconnessione tra le persone, la perdita del senso di comunità e la crescente emergenza climatica che stiamo vivendo? Se sì, è corretto affermare che promuovendo un nuovo welfare comunitario potremo generare un corrispettivo welfare ecosistemico? Quale ruolo per la montagna all’interno di questo scenario?

Le opere in mostra presentano sei immaginari che emergono dal presente, pur tuttavia visceralmente legate alle storie del passato e ai desideri per il futuro. Sono narrazioni reali e a volte ideali, tra dati di fatto e utopie.

Rebecca Moccia, invita a una visione complessa e decentralizzata, che superi le narrazioni nostalgiche e passivizzanti dei territori montani e li riconosca come luoghi politici e vitali di partecipazione, restanza e resistenza. Il collettivo plurale documenta la vitalità della comunità di San Martino in Badia, dove la musica rappresenta un potente elemento di connessione tra le persone e con la montagna a livello transgenerazionale. Eugenio Tibaldi porta nove storie di giovani e meno giovani che hanno scelto la Valle Stura come luogo di ripartenza, raccontando la montagna come spazio di necessità e possibilità. Hannes Egger presenta un’installazione sonora che riproduce un esercizio di humming collettivo, realizzato insieme a una parte della comunità di Eresaz, in Valle d’Aosta. La voce dei singoli diventa forza nell’unione. Il coro, al quale il pubblico è chiamato ad unirsi, rimarca la straordinaria potenza dell’insiemanza. Olivia Mihălțianu restituisce la residenza a Rorà, Valle Pellice, mediante un lavoro che sottolinea l’importanza dello spazio pubblico e dei riti collettivi in quanto momenti di attivazione di sentimenti come la partecipazione, la resistenza, la convivialità e l’intraprendenza. Infine Emilija Škarnulytė, che dal confronto con la realtà di Travo, micro-comunità dell’Appennino Emiliano, attiva una riflessione sullo storico e ancestrale legame delle persone con la Pietra Perduca e la Pietra Parcellara, due enormi rocce ofiolitiche-vulcaniche che dal passato e fino ad oggi alimentano una cosmogonia della montagna che si proietta nel cielo.

Le montagne, in questa mostra, diventano un laboratorio di futuri possibili. Che cosa possono insegnare oggi le comunità montane — spesso considerate marginali — alle società urbane in crisi di coesione e senso di appartenenza?

Evitando di evocare visioni di carattere nostalgico, non adatte a un passato nel quale vivere in montagna era tutt’altro che semplice, e nella consapevolezza che per abitarla oggi e domani si rendono necessarie forme di sostegno e politiche pubbliche adeguate, il punto della riflessione riguarda la qualità dei rapporti, l’autenticità e l’intensità relazionale propria di chi storicamente ha fatto comunità nelle terre alte. Tempi e luoghi segnati da relazioni di prossimità, dalla cura degli ecosistemi boschivi e dei pascoli, da una conoscenza profonda dei ritmi naturali, sostenibili in maniera innata, forse inconsapevole, e per i quali un paragone con le dinamiche della vita odierna possono apparire anacronistiche, pur tuttavia capaci di dirci qualcosa di importante e di guidarci verso un futuro migliore.

Futuro che, pur con grandi difficoltà, è già in atto. Sono in effetti numerosi i giovani che animano le montagne nell’arco alpino e appenninico, nel tentativo, da un lato, di trovare luoghi più adeguati per condurre un’esistenza alternativa a quella urbana a livello personale, dall’altro, di attivare veri e propri movimenti collettivi capaci di creare insieme le condizioni per abitare queste parti di mondo. Consapevoli dell’insensatezza dei modelli di vita che la società tecno-capitalista oggi impone, del bisogno di rifondare i paradigmi e i valori che guidano l’esistenza umana, della possibilità che questi territori offrono − e che offriranno sempre di più nel prossimo futuro − di vivere al riparo dal caldo estremo indotto dal surriscaldamento climatico, hanno dato origine a imprese, associazioni, cooperative di comunità, cooperative agricole e altre attività ibride molto spesso unite tra di loro mediante forme di mutuo supporto. La consapevolezza di potercela fare grazie al sostegno reciproco, guida una serie di strategie integrate, nelle quali il dialogo con le istituzioni locali, e a volte con quelle regionali, appare fruttuoso.

Protagonisti che non hanno a che vedere con lo stereotipo del montanaro che ci hanno sempre raccontato: chi decide di restare, di tornare, o di scegliere le montagne come scenario dal quale ripartire, sono spesso ragazze e ragazzi che, grazie alla formazione e alle competenze maturate altrove, scelgono in maniera consapevole di perseguire valori e obiettivi personali, tanto quanto universali, eleggendo le montagne come destinazione.

Al loro fianco, meno giovani, anch’essi accomunati da una nuova sensibilità ecologica, da un desiderio di ritorno a un fare meno sofisticato e accelerato, aperti all’accoglienza e all’integrazione del diverso. (Nota 4)

Testimonianze che la montagna appare essere “viva, e si mantiene tale in ogni aspetto, se viva e vitale è la sua comunità; viceversa, stante la propria realtà difficile, non potrà sfuggire ai fenomeni di svigorimento socioeconomico e culturale che hanno colpito, e a volte devitalizzato, numerosi territori montani. Questa evidenza comporta che, riguardo qualsiasi intervento venga messo in atto sui monti e di qualunque genere − politico amministrativo, economico, infrastrutturale, eccetera −, uno dei suoi punti fermi deve e dovrà sempre essere la comunità nel suo insieme, soggetto principale dei benefici derivanti dall’azione compiuta” . (Nota 5)

La montagna può dunque rappresentare un contenitore adatto per sperimentare quei modelli altri dal capitalismo ai quali il contesto urbano e turbo-capitalista sembra impossibilitato a scardinare. In questo senso, possono costituire un avamposto da cui immaginare una mobilitazione per rifondare la comunità del futuro, insieme e oltre gli stereotipi.

La mostra si presenta come un’orchestra, una metafora di coralità e ascolto reciproco. Come hai orchestrato le diverse voci degli artisti — Hannes Egger, Olivia Mihălțianu, Rebecca Moccia, plurale, Emilija Škarnulytė ed Eugenio Tibaldi — per farle dialogare in un’unica partitura curatoriale?

Il concetto di orchestra — che il titolo contestualizza all’interno di un immaginario e di un tempo futuro, conferendogli un tono positivo — è in qualche modo associabile anche alla modalità con cui ha preso forma l’intero processo. 6 artisti, 6 comunità, 5 regioni, numerosi partner e interlocutori sui territori e 3 curatrici/curatori che hanno collaborato al progetto: Sofia Baldi Pighi, curatrice indipendente e ricercatrice, Gabriele Lorenzoni, responsabile della Galleria Civica Trento / Mart, Alexandra Mihali, curatrice e direttrice artistica della galleria Posibila di Bucarest.

Le artiste e gli artisti hanno lavorato in maniera individuale, ma hanno condiviso un percorso comune e l’ambizione di un progetto che ha parlato alle persone, coinvolgendole nella creazione della mostra. Il racconto espositivo — frutto della completa autonomia creativa — è una narrazione corale, nella quale le storie e i temi si toccano e si intersecano, dove una nuova comunità — o forse una post-comunità — viene evocata e immaginata.

Lo spazio che accoglie il progetto ha curiosamente una forma circolare, e il pubblico, chiamato a muoversi in tondo per fruire le opere di Olivia Mihălțianu, Rebecca Moccia e plurale, è naturalmente portato alla scoperta, all’incontro e al pensiero non lineare. Al centro, i due lavori di Hannes Egger e di Eugenio Tibaldi, allestiti in stretto dialogo tra di loro, evocano in maniera sia fisica, sia concettuale, un’orchestra possibile nella quale ogni spettatrice e ogni spettatore può realmente avere un ruolo attivo. La mostra è stata infine l’occasione per rigenerare una sala del museo (collocata nella parte più antica dell’edificio che ospita il museo), all’interno della quale è stata allestita l’opera immersiva di Emilija Škarnulytė.

In un tempo segnato da solitudini digitali e crisi ecologica, "The New Orchestra" sembra evocare un nuovo umanesimo della montagna. Pensi che l’arte possa davvero contribuire a costruire un nuovo welfare comunitario, dove la cura di sé, dell’altro e dell’ambiente diventino un’unica pratica politica e poetica?

Credo nell’arte come strumento politico e sociale, capace di condividere immaginari alternativi e di sollecitare un senso di cura tra le persone e verso il mondo. Credo altresì nel ruolo delle istituzioni culturali come attori chiamati ad assolvere un grande compito: quello di essere sensibili alle sfide del presente, interpretando in modo alternativo e creativo la propria vocazione storica. Se la solitudine digitale produce vuoti, artisti e musei − insieme a una moltitudine di attori di diversi ambiti disciplinari − devono ripensarsi come luoghi per creare pieni. In un momento storico nel quale assistiamo alla nascita di dipartimenti della guerra, propongo l’istituzione di un “Ministero per l’arte della cura”. Guidato da artiste e artisti, pensatrici e pensatori, creative e creativi, potrebbe operare per ricostruire le fondamenta emotive, culturali e relazionali della società. Sono certo che in un mondo dove le persone tornano a stare insieme, a prendersi cura di ciò che è altro da sé, a essere sensibili e a esercitare il loro potere collettivo, l’utopia di un mondo migliore, di una vita sostenibile, di un tempo di giustizia e pace, possa trasformarsi in realtà.

NOTE

1) M. Aime, Comunità, Società editrice il Mulino, Bologna 2019, pp. 9-10.

2) Ivi, pp. 43-44.

3) Le parole sono estrapolate da un commento di Marco Albino Ferrari, in occasione di una corrispondenza e-mail tra chi scrive e l’autore.

4) Per una lettura approfondita si consiglia: A. Membretti, S. Leone, S. Lucatelli, D. Storti, G. Urso, Voglia di restare. Indagine sui giovani nell’Italia dei paesi, Donzelli editore, Roma 2023.

5) L. Rota, Se Platone sale sulle montagne. Politica, comunità, turismo e futuro: cosa le terre alte dovrebbero fare, e cosa non fare, per riacquisire dignità e costruire il proprio futuro, articolo pubblicato il 19 aprile 2024 su “L’Altra Montagna”.