Die Kunst als Spur des gegenwärtigen Moments

Valentina Cavion über die Kraft von Gesten und minimalen Aktionen

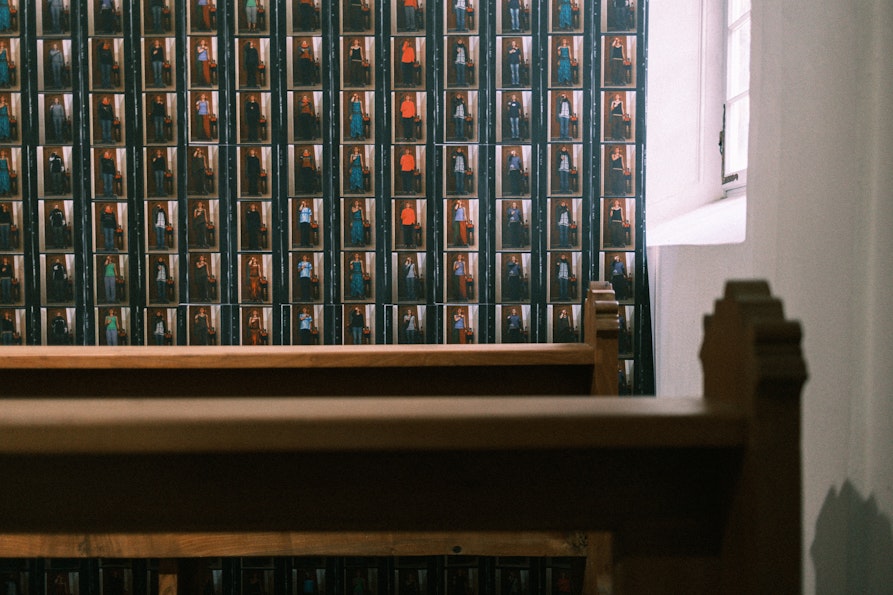

Punto di vista, Valentina Cavion, 2025, Performance, Video-Frame, Lago di Canzolino, © Giovanni Garbo

Ein paar Tischbeine ohne Tischplatte. Eine Videoprojektion mit einem kahlen Baum. Die Kunstwerke von Valentina Cavion wirken auf den ersten Blick sehr essenziell, manchmal nahezu rudimentär. Doch von diesem Eindruck sollte man sich nicht täuschen lassen. Bereits in den Titeln ihrer Arbeiten werden durch Wortspiele und gekonnte Verweise mehrere Bedeutungsebenen miteinander verwoben. Wenn man bereit ist, den Anregungen der Künstlerin zu folgen, eröffnet sich eine verblüffende Fülle an Themen und Fragestellungen. Ihre Werke spiegeln unsere Wirklichkeit auf eine ungewohnte Weise wider, sodass wir Teil der Kreation werden, ohne es zu bemerken. Und schon sind wir mittendrin, entdecken neue Nuancen in alltäglichen Gedanken und persönlichen Verhaltensmustern.

Mit ihrer Arbeit lotet Valentina Cavion die feine Grenze zwischen Realität und Kunst aus, macht sie sichtbar und verwischt sie wieder, so bedacht, dass man am Ende nicht weiß, ob diese Grenze überhaupt existiert. Was sie selbst darüber denkt und wie sie ihre Kunst erlebt, erzählt sie im folgenden Interview.

Ich denke, das hängt von verschiedenen Faktoren ab: Wenn ich ein Projekt entwickle, frage ich mich, welchen Eindruck ich bei den Menschen hinterlassen und was für eine Beziehung/Reaktion ich beim Publikum erreichen möchte. Jedes Kunstwerk schafft eine eigene Interaktion oder Beziehung, wobei ein Teil natürlich immer subjektiv bleibt. Für mich geht es vor allem darum, was für eine Frage man durch den Kontakt mit dem Kunstwerk aufwerfen möchte und wie dies erfolgt.

Ich arbeite mit Subjekten/Objekten/Räumen/Zeit, die rituelle Elemente betonen, durch Wiederholungen und eine anthropologische Dimension, welche einen existenziellen Horizont eröffnet. Oft nutze ich Mittel wie Fotos oder Videos, um eine Geste, eine Bewegung, einen Moment hervorzuheben, die dann nach und nach verschwinden. Indem ich mit verschiedenen Medien experimentiere und sie vermische, versuche ich, den:die Betrachter:in in das Kunstwerk einzubeziehen, ohne dass er es gleich merkt. Das geschieht zum Beispiel durch Interviews oder andere partizipative Formen. Ich suche nach Geschichten, aus denen sich dann eine anthropologische Recherche ergibt.

Der Körper wird ein grundlegendes Element, um durch die Poetik etwas in einem Raum zu manifestieren, in dem die Überwindung der Grenzen vorgesehen ist und erfolgt. Für mich ist der:die Künstler:in eine Mischung aus Forscher:in und Visionär:in, welche:r die Welt mit geschärfter Wahrnehmung erlebt. Er:Sie erfasst Momente und Situationen, um sie zu unterstreichen, zu transformieren, anzuhalten, zu modellieren, flüchtig zu machen, aber auch, um sie gleichzeitig in dem Moment hervorzuheben, wo sie aufgetreten sind.

Eine Geste und eine minimale Aktion sind in meinem Arbeitsprozess oft der Ausgangspunkt, von dem aus sich jede Sprache – egal ob Bild, Raum, Körper oder Objekt – entfaltet. Manchmal reiße ich Objekte aus ihrem ursprünglichen Kontext und präsentiere sie in einem Kunstwerk neu; manchmal stelle ich natürliche Elemente und Verhaltensmuster einander gegenüber. Die Geste ist der Ausgangspunkt: Jede minimale Aktion kann sich weiten, mit Erinnerungen und Erwartungen füllen.

Allan Kaprow sagte: „The line between art and life should be kept as fluid, and perhaps indistinct, as possible.“ Jedes Mal, wenn ich ein Medium auswähle, versuche ich, diese Linie dünn und durchlässig zu lassen, bereit, sich jederzeit zu verwandeln. Wenn man diesen flüssigen Zustand erreicht, entsteht ein Dialog mit anderen. An dem Punkt ist das Kunstwerk vielleicht wirklich vollendet.

Oft reagiert das Publikum überrascht oder perplex auf eine Performance, vor allem, wenn sie unerwartet ist. Wie erlebst du als Künstlerin diesen Moment?

Ich denke, dass das Wort Performance heute oft missbraucht wird und sie etwas von ihrer Intimität und ihre ursprüngliche Kraft einbüßt. Manchmal besteht das Risiko, dass die Menschen eine bestimmte Vorstellung von Performancekunst entwickeln, mit etwas Misstrauen und Abstand gegenüber der Aktion, die in einem gemeinsamen Raum Gestalt annimmt, und bei der das, was geschieht, dort bleibt, in der Schwebe und unwiederholbar. Diese Aktivität ist für mich wie ein Test, ein Akt des Widerstands und gleichzeitig auch das Gefühl, komplett von der Performance eingenommen zu werden. Es ist Adrenalin, Sauerstoff, der die Kontamination verstärkt, die durch die Dimension, durch das Leben und die Dynamiken des Umfeldes entsteht. Es ist, wie in einer proxemischen Blase zu leben, in einem Raum, der zwischen mir und dem Publikum entsteht. Mit dem Körper zu arbeiten heißt, ihn in Sprache, Aktion, lebendige Praxis zu verwandeln,

Mir macht das Spaß. Was mich besonders interessiert, sind die Blicke und Reaktionen der Menschen. Ich suche immer nach einer Herausforderung für mich selbst. Es geht darum, sich mit dem Unerwarteten zu konfrontieren und durch ein vorübergehendes und flüchtiges Sein für alles bereit zu sein. Ein Risiko einzugehen, durch die Unmöglichkeit, jede einzelne Variante vorherzusehen. Vielleicht ist es genau dieses Risiko, das die Performance lebendig macht: Die Kunst geschieht in der Gegenwart, vermischt sich ständig mit dem Leben. Die Performance stellt eine mobile, fragile Grenze dar, die sich nie vollständig definieren lässt. Ich arbeite oft mit einfachen Gesten, mit minimalen Aktionen, die das Zentrum meiner Recherche bilden.

Wie Nicolò Faccenda in dem kritischen Text zu meiner Ausstellung „Corpo Sospeso/Suspended Body (2023)“ schreibt, erkennt man in meiner Performance das „Ziel, die Grenze zwischen Kunst und Leben zu eliminieren, wobei der Körper – der zugleich Subjekt und Objekt des Werkes ist – über eine eigene, unmittelbare Präsenz verfügt. Er wird zu einem primären, strukturellen Element des Kunstwerks“. Der Körper ist das Mittel, aber auch der Ursprung: Er generiert eine Bedeutung durch die Geste, indem er sich verletzlich und kraftvoll zeigt.

Eine kleine Handlung kann zu einem Ritual werden, zu einem Moment des Innehaltens, durch den eine Verbindung zu anderen entsteht. Die Person wird mit ihrem Blick und ihrer Reaktion Teil des Prozesses und kann dennoch das Resultat des Kunstwerks beeinflussen.

Wenn ich die Performance darstellen müsste, würde ich eine Linie mit einem Punkt an jeder Seite zeichnen. Diese zwei Einheiten befinden sich in der Mitte einer geraden Linie, wo ein Dialog entsteht und der Prozess beginnt.

Kann man sagen, dass eine Performance flüchtiger als eine Installation oder ein Foto ist?

Ein einziger Akt.

Im ersten Moment hätte ich diese Frage bejaht. Eine Performance entsteht aus dem hic et nunc, sie manifestiert sich und endet in einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Raum und kann als solche nicht wiederholt werden. Andererseits könnte auch eine Installation vergänglich sein, zum Beispiel wenn sie aus Staub besteht, der vom Wind davongetragen wird oder wenn Menschen darüber gehen und sie sich so langsam verflüchtigt. Was bedeutet flüchtig ... Und kann man etwas als flüchtig bezeichnen, wenn es in uns eine Spur hinterlässt? Es geht immer um etwas, das man sieht, beobachtet, an dem man teilhat. Die materielle Präsenz des Kunstwerks kann flüchtig sein, im Sinne einer Aktion, die beginnt und endet.

Man könnte sagen, dass die Performance flüchtiger als ein Foto oder ein Gemälde ist. Wenn man sich die vielen verschiedenen Varianten der zeitgenössischen Kunst ansieht, ist es sehr komplex, flüchtig als Begriff zu definieren. Es ist schwierig, eine Definition für einen spezifischen kreativen Prozess zu geben. Flüchtige Kunst ist dadurch gekennzeichnet, dass sie vergänglich ist und die Selbstzerstörung bereits in ihr angelegt ist. Nicht nur das Medium ist flüchtig, sondern die kreative Geste an sich. Es geht um das Hier und Jetzt, wobei auch Räume und Dimensionen unterschiedlicher Größe eine Rolle spielen, die als solche einzigartig sind.

Diese Fragilität der Präsenz hat mich immer fasziniert, ich finde sie sehr poetisch. Sie repräsentiert den ständigen Kreislauf, zu dem wir gehören. Einige meiner Arbeiten befassen sich auch mit dem Thema Anwesenheit/Abwesenheit, sie zerfallen, wenn die Zeit ihre konkrete Form verwischt. Die Geste, das Ritual, die minimale Aktion: Sie alle sind vergänglich in der Zeit, in der sie geschehen. Und dennoch können sie sich festsetzen in dem:der Betrachter:in, das Flüchtige in eine Erinnerung verwandeln, und die Erinnerung in Gegenwart.

Die Titel deiner Kunstwerke sind oft sehr poetisch und enthalten interessante Verweise. Wie wählst du sie aus?

Der Titel ist meiner Meinung nach ein wichtiger Teil des Kunstwerks, da er nicht einfach eine Bezeichnung ist, sondern eine mögliche Fortsetzung meiner Recherche. Ich wähle ihn aus, um zu neuen Überlegungen anzuregen, um sozusagen eine zusätzliche Richtung aufzuzeigen. Oft entsteht er als gewollte Erweiterung dessen, was man sieht: Ein poetisches Echo, das dem Werk zusätzliche Tiefe verleiht, eine weitere Nuance, eine Frage, die das Publikum dazu einlädt, den Dialog mit dem Kunstwerk fortzusetzen. Ich glaube, der Titel kann eine zusätzliche Denkanregung liefern und mehr sein als eine Zusammenfassung.

Dein Kunstwerk „Non c’è due senza tre?“ ist zum hundertjährigen Gedenken an den Beginn des Ersten Weltkrieges entstanden. Es besteht aus drei Aluminiumplatten, in denen sich der Betrachter spiegelt und damit Teil des Werkes wird. Handelt es sich für dich um ein politisches Kunstwerk?

Ich möchte nicht, dass es als politisches Werk im herkömmlichen Sinne gesehen wird, das entsteht, um Partei zu ergreifen oder eine bestimmte Ideologie zu unterstützen. Ich sehe es als politische Arbeit im edelsten Sinn des Wortes, als Ausdruck dessen, was die Polis betrifft, die Gemeinschaft, das Volk. Eine Politik, die sich nicht an eine einzelne Person richtet, sondern an alle.

Das Kunstwerk analysiert die Vergangenheit, um die Gegenwart zu verstehen und in die Zukunft zu blicken. Es konzentriert sich besonders auf die Absicht, nicht zu vergessen und nicht dieselben Fehler zu wiederholen. Der politische Charakter dieser Arbeit liegt in seinem Reflexionsmechanismus: Der:die Betrachter:in ist nicht nur ein externer Beobachter, sondern wird Teil der Komposition. Man steht nicht vor dem Kunstwerk, sondern ist Teil davon.

Ich spiele vor allem mit einer tatsächlichen, festgestellten Dualität und einer dritten Präsenz; sowohl zwischen den strukturellen Elementen (Aluminium, Glas und Blei) als auch zwischen den Subjekten, die ins Bild treten. Die Dualität wird zu einer Triade, sobald der Betrachter hinzukommt. Das Spiegelbild der Person wird dreigeteilt, sodass die Szene sich wandelt und die Bedeutung erweitert wird.

Es geht in dieser Arbeit ums Reflektieren und Inkludieren. Durch das Spiegelbild wird die Aufmerksamkeit vom Thema Weltkrieg, das als Bezugspunkt dient, zu einer persönlichen, aktuellen Meditation gelenkt. So wird das Publikum dazu angeregt, sich mit der Geschichte und deren Folgen zu befassen.

Die Elemente im Bild sind klar und eindeutig: ein Maschinengewehr, ein Mann, eine Linie. Es handelt sich nicht um eine Anschuldigung, sondern eine Frage, die sich auf mehreren Ebenen bewegt. Es macht uns bewusst, dass bestimmte Systeme sicher eine Verantwortung für die Geschichte tragen, die sich noch immer wiederholt. Doch die Frage im Titel „Non c’è due senza tre?“ stelle ich auch mir selbst, sie ist eine Einladung bzw. eine Suche nach einem ehrlichen Austausch mit allen.

Mit welchen Themen befasst sich das Kunstwerk „Tra le mani“, das im Rahmen der Ausschreibung „Offener Katalog 2025“ prämiert wurde?

„In einem Zeitraum, der vermeintlich von einem Ende begrenzt wird, verhindert die Wiederholung der Geste, dass sie gestoppt wird. So wird zwischen einer Hand und der anderen die Ewigkeit kreiert und zerstört. Die Geste des Lebens, unaufhörlich, hypnotisierend. Die Erzählung füllt sich nach und nach mit Erfahrungen und beginnt dann von Neuem. Vom Nicht-Sein der Vergangenheit, in der Mitte die Ewigkeit, zum Nicht-Sein der Zukunft.“

Dieses Video wurde als Split Screen realisiert, sodass der Blick auf zwei Abläufen ruhen kann, die gleichzeitig erfolgen. Auf der einen Seite ist die rechte Hand zu sehen, die einen grünen Faden um die Finger der linken Hand wickelt; auf der anderen Seite ist es umgekehrt. Mit diesen Gesten wird ein Knäuel geformt, sie werden wiederholt und miteinander verwoben. Es ist eine zusätzliche Dimension erkennbar, da die Bewegung visuell an das Symbol der Ewigkeit erinnert. Der grüne Gartenbinder, ein einfaches Mittel, das in der Landwirtschaft verwendet wird, um die Pflanzen zu stützen, wird ein poetisches Element: vom alltäglichen Gebrauchsgegenstand zu einer symbolischen Spur.

Eine Erinnerung: Mein Vater brachte mir bei, den Bleistift zu drehen, um eine gerade Linie zu zeichnen. Ich denke, darin ist alles enthalten. Daher kam der Gedanke. Die Linie wurde zu einem Faden in einem wiederkehrenden Kreislauf aus Bewegungen. Sie können auch noch so klein sein, aber für mich beinhalten sie die Essenz des Kunstwerkes: Eine Handlung, die einen Ursprung und ein Ende hat, aber in einem Zyklus kontinuierlich weiterläuft und zur Ewigkeit wird. Man sieht eine Geste; zwischen den beiden groben Händen, die eine Dualität darstellen, verläuft ein Faden, der verbindet, der endet und dann neu beginnt.

Zum Abschluss noch eine etwas philosophische Frage: Du hast an der Kunstakademie in Verona studiert, die du 2018 mit einer Arbeit über die Entscheidungsfreiheit des Individuums abgeschlossen hast. Können Künstler:innen frei wählen?

Die Freiheit haben, Entscheidungen treffen zu können, ist eine große Macht, die nicht nur die Kunst betrifft, sondern das Leben jedes Einzelnen. Ich denke, dass jede:r, und damit auch ein:e Künstler:in, die Möglichkeit hat, zu entscheiden, wie frei er sein will und kann, auch wenn das Umfeld natürlich einen Einfluss hat. Freiheit ist nicht nur ein theoretisches Konzept, sondern eine konkrete Handlungsweise. Sie hat mit unserem Urteilsvermögen zu tun, das in einem bestimmten Moment aktiv wird. Wir haben in jedem Moment die Möglichkeit, zu wählen, und eine Entscheidung kann zu Veränderungen und zu einem möglichen Zukunftsszenario führen.

Die Frage, ob Künstler:innen komplett frei sind, ist sehr komplex. Ein:e Künstler:in kann wahrscheinlich nicht vollkommen frei von den Konditionierungen seiner:ihrer Zeit sein. Seine:Ihre Größe misst sich aber an der Art, mit der er innerhalb dieser Grenzen handelt. Freiheit ist nämlich nie absolut: Für mich ist sie vor allem eine Möglichkeit, ein Weg, der sich öffnet. Sie hat damit zu tun, wie wir die Zustände, die Grenzen und die Dynamiken erleben wollen, mit denen das Leben uns konfrontiert.

Ich habe begonnen, mich mit diesem Thema zu befassen, weil ich bemerkt habe, dass sowohl bei meinen Kommilitonen an der Akademie als auch in meinem Umfeld eine gewisse Resignation herrschte. Es war ein Art Desillusionierung, als nütze es nichts, für das zu kämpfen, was einem am Herzen liegt. Dieses Aufgeben bei Schwierigkeiten hat mich dazu gebracht, mich mit der Bedeutung des Wählens und des persönlichen Einsatzes zu beschäftigen; und zwar vor allem, weil ich selbst immer unentschlossen bin; Kierkegaard sprach von der Verantwortung des Wählens ... Aus der Sicht eines existenziellen Philosophen wie Sartre ist der:die Künstler:in vollkommen frei, seine:ihre Kunst und seine:ihre Essenz zu definieren. Seine Ansicht beruht auf der Annahme, dass „die Existenz der Essenz vorausgeht“. Der:Die Künstler:in entwickelt sich ständig, er ist frei, sich selbst durch seine Entscheidungen zu kreieren. Jedes Kunstwerk ist ein Freiheitsakt, und bedeutet gleichzeitig, die komplette Verantwortung zu übernehmen. Wenn ein:e Künstler:in sich entscheidet, zu malen, zu formen oder zu komponieren, schafft er:sie nicht nur ein Kunstwerk, sondern definiert auch sein:ihr Sein und die Bedeutung der Kunst selbst.

Marcel Duchamp bringt die Reflexion über die künstlerische Freiheit auf eine neue Ebene, indem er die Aufmerksamkeit vom materiellen Schaffensprozess auf die intellektuelle Ebene des Entscheidens lenkt. Er behauptet, dass der tatsächliche kreative Akt in der Absicht und der Fähigkeit besteht, einen Gegenstand auszuwählen und ihn zur Kunst zu erklären. Die konzeptuelle Wahl wird zur Essenz des Kunstwerks. Die Freiheit des:der Künstler:in ist in dieser Sichtweise die Freiheit, die Welt (neu) zu denken. Beide Arten erinnern uns auf unterschiedliche Weise daran, dass die Freiheit des:der Künstler:in eine unendliche Macht beinhaltet, die in der Lage ist, neu zu definieren, was Kunst sein kann.

Daher denke ich, es ist wichtig, zu erkennen, wie viel Macht unsere Entscheidungen haben, von den einfachen und scheinbar banalen zu denen, die wirklich lebensverändernd sein können. Auf jeden Fall ist es heute nicht einfach, sich immer frei zu fühlen, da wir in Systemen leben, in denen Spielraum oft verkleinert und Alternativen reduziert werden. Das gilt auch für die Kunst: Es ist ein Bereich, der maximale Freiheit garantieren sollte. Doch es gibt Auflagen, Logiken und Erwartungen, die diesen Prozess schwierig und oft anstrengend machen.

Und paradoxerweise wird auch das zu einer Wahlmöglichkeit: Man kann entscheiden, ob man akzeptieren, reagieren, einen anderen Weg suchen will. Ich denke, die Herausforderung, aber auch die Stärke der:die Künstler:in liegt genau darin: Die eigene Freiheit zu finden, auch innerhalb dieser Grenzen. Das Fließen akzeptieren, den ständigen Wandel, die Unmöglichkeit, ein- für allemal festzulegen, was wir sind. Jede Entscheidung wird so zu einer Verwandlung, einem Übergangsritual, einer möglichen Zukunft. Ohne die eigenen Ideen aufgeben zu müssen.

Valentina Cavion ist Fotografin, Performerin und Visual Artist. Sie studierte an der Kunstakademie von Verona und wurde 2020 ausgewählt, an der Scuola Nomade di Belle Arti teilzunehmen. Ihre Arbeiten wurden bei zahlreichen Ausstellungen präsentiert, darunter auch bei einem Nebenevent der 52. Kunst-Biennale in Venedig. Im Jahr 2021 nahm sie mit ihrem Künstler:innenkollektiv bei der Veranstaltung „Here to Stay“ im Museion in Bozen teil. 2025 wurde ihr Kunstwerk „Tra le mani“ im Rahmen der Ausschreibung „Offener Katalog“ ausgezeichnet.