Indagare il linguaggio (scritto, parlato, visivo)

Intervista ad Allegra Baggio Corradi, fondatrice della piattaforma editoriale indipendente Shibboleth

© Shibboleth

Mi sono accorta - nello scrivere l’introduzione a questa intervista - che sto procedendo a stento, “ondeggiando” avanti e indietro, nell’aggiungere e cancellare parole e frasi, avanzando ed arretrando, un passo avanti ed uno indietro, in un’oscillazione visiva (e percettiva) tra spazio vuoto e pieno, tra parola pensata, da una parte, e quindi visualizzata nella mente in una serie di immagini che si susseguono come in un'infilata di matrioske sempre più piccole e dettagliate e parole pronunciate sulle labbra e poi scritte, dall’altra, e riversate quindi sullo schermo, una alla volta, lettera dopo lettera, fonema dopo fonema...

A fronte di tutto ciò, nel racconto dei progetti di Shibboleth preferisco quindi lasciare direttamente la parola ad Allegra e all’entusiasmo del suo pensiero cristallino e profondo, visionario ed ironico, colto e giocoso. Sarà lei a parlarvi di pomodori e poesie, sogni e confini, immagini e conflitti, parole e fotografie, lenti e lenticchie… e natutalmente di molto altro ancora. Buona lettura!

Allegra, come e quando nasce Shibboleth e perché hai scelto questo nome così particolare?

Shibboleth nasce nel 2023 a Milano. È una cooperativa sociale che opera come micro casa editrice indipendente che a breve avrà una sua piccola biblioteca pubblica. La sua natura giuridica di cooperativa A (produzione beni e servizi) + B (produzione lavoro) riflette il suo approccio misto all'imprenditoria sociale: la pratica editoriale sostenuta da autoproduzioni, appalti, incarichi e servizi alimenta economicamente l'attività sociale della cooperativa che crea opportunità di formazione e impiego per persone in situazione di svantaggio. In parole semplici, produciamo progetti editoriali per noi e per altri dai cui proventi ricaviamo lo stipendio dei soci della cooperativa. L'editoria ci interessa come dispositivo sociale. Il libro ci interessa come strumento per fare arte fuori dal contesto istituzionale. La cooperativa ci sembra la forma migliore per portare avanti entrambe gli aspetti.

Uno shibboleth è una parola usata sin dal VII secolo a.C. in territori di confine abitati da due popoli in tensione tra loro per riconoscere l'altro in base al suo modo di pronunciare un termine. L'esempio più noto è tomayto-tomahto, ma gli shibboleth sono stati utilizzati nel corso della storia in tutto il mondo e sono quasi sempre nomi di alimenti. Recentemente il pane Paljanycja è stato lo shibboleth che gli ucraini hanno utilizzato per identificare i russi in guerra.

La cooperativa porta questo nome perché indaga il ruolo del linguaggio nell'esasperazione di confini e conflitti tra due o più comunità, mettendo in luce la non tenuta di flebili formalismi politici (la pronuncia tomayto tomahto) a fronte di una sostanza poetica permanente (il pomodoro in sé). Ha parlato di shibboleth in questo senso anche la scrittrice Zadie Smith in un recente articolo sul New Yorker, tra l'altro molto dibattuto. Una biografia familiare ebraica e un'esperienza di vita in Alto Adige sono alla base di un sentimento di scetticismo nei confronti di conflitti combattuti lungo costrutti chiamati confini così come di un prurito nei confronti della pigrizia che frena la costruzione di ponti. E qui non si può fare a meno di riferirsi a Langer.

La cooperativa traghetta persone autistiche con complessi bisogni comunicativi dal non luogo dell'esilio sociale al mercato del lavoro, connettendo comunità che non comunicano tramite il linguaggio comune (sia nel senso di banale che di condiviso) delle immagini. La cooperativa abbraccia tutte le contraddizioni del sistema socioeconomico nel quale opera, tra ideale e capitale, alimentata da pragmatici sognatori.

Quale è la tua formazione e da chi è composto il gruppo di lavoro?

Mi sono formata in storia dell'arte e filosofia rinascimentale al Warburg Institute di Londra. Dopo un tirocinio nella collezione fotografica e nella biblioteca dell'Istituto, ho trascorso un anno e mezzo nei Paesi Bassi, insegnando all'università di Leiden e valutando lotti per una casa d'aste ad Amstel. Lì ho capito che l'editoria era il mio interesse primario perché invece di comporre schede per arredi anni Sessanta mi distraevo per ore a guardare le aste di libri. Mi sono licenziata e sono rientrata a Bolzano dove ho svolto un periodo di formazione presso la casa editrice indipendente Rorhof per poi diventare Coordinatrice delle collezioni speciali della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano. Insieme al già Direttore James Bradburne e l'architetto Ilaria Bollati ho facilitato l'acquisizione di legati nel patrimonio nazionale trasformandoli in mostre, percorsi didattici, documentari e libri. Al pensionamento di James, ho fondato Shibboleth per riunire in un unico progetto le diverse pratiche e persone con le quali mi ero interfacciata sino ad allora nei contesti in cui avevo vissuto e lavorato. Sembra tutto lineare, ma non lo è stato, tengo a sottolinearlo per non edulcorare la realtà dei fatti che ad oggi è comunque parecchio stimolante. Attualmente la cooperativa è composta da un nucleo stabile che comprende l'architetto Petra Filagrana, il programmatore Francesco Luca Del Vecchio e la producer Federica Valentini; e da un gruppo esterno di collaboratori fissi.

Mi sembra che i progetti di Shibboleth abbiano due direttive principali: i progetti rivolti alle persone e quelli per la carta stampata. Ce ne puoi parlare?

Il nostro catalogo deriva da progetti a lungo termine condotti all'interno di comunità con complessi bisogni comunicativi a causa di fattori cognitivi e sociali: autistici, migranti e carcerati. Per semplicità differenziamo i "progetti per le persone" dai "progetti per la pagina": i primi sono percorsi educativi e laboratoriali a lungo termine (solitamente di più anni) dai quali emergono i materiali che pubblichiamo poi in forma di libro nei secondi. Uno alimenta l'altro.

C'è un legame particolare tra Shibboleth e i pomodori (in inglese tomato's), come mai?

Il nostro simbolo è un pomodoro perché rende visivamente l'idea dello shibboleth descritto prima. Che si dica tomayto o tomahto sempre al pomodoro ci si riferisce. La nostra ricerca visiva sul linguaggio sottolinea la funzione sociale dell'immagine nel dissolvimento del conflitto.

La vostra casa editrice ha all'attivo diverse pubblicazioni, sarebbe bello citarle tutte ma ti chiederei qui di raccontarmi qualcosa a proposito di una pubblicazione in particolare.

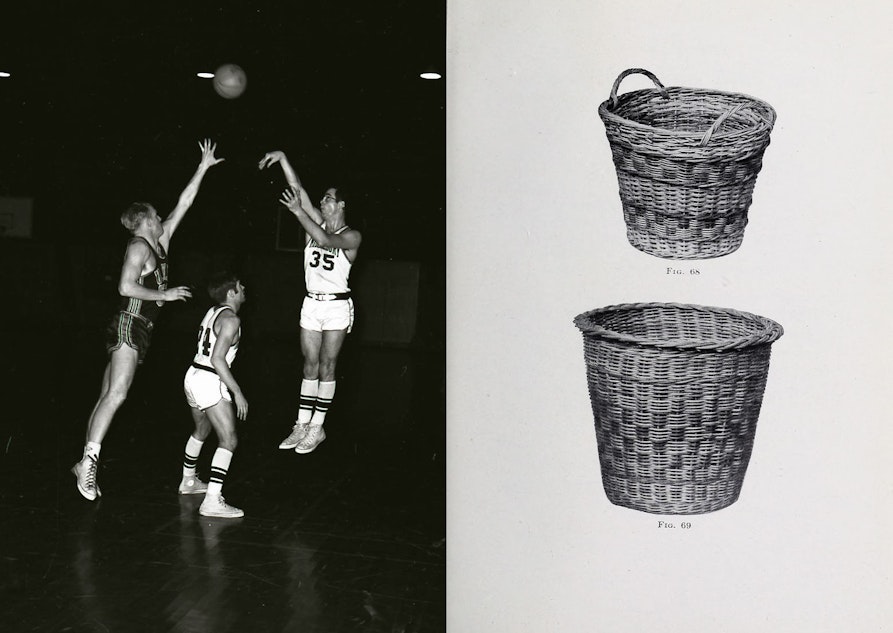

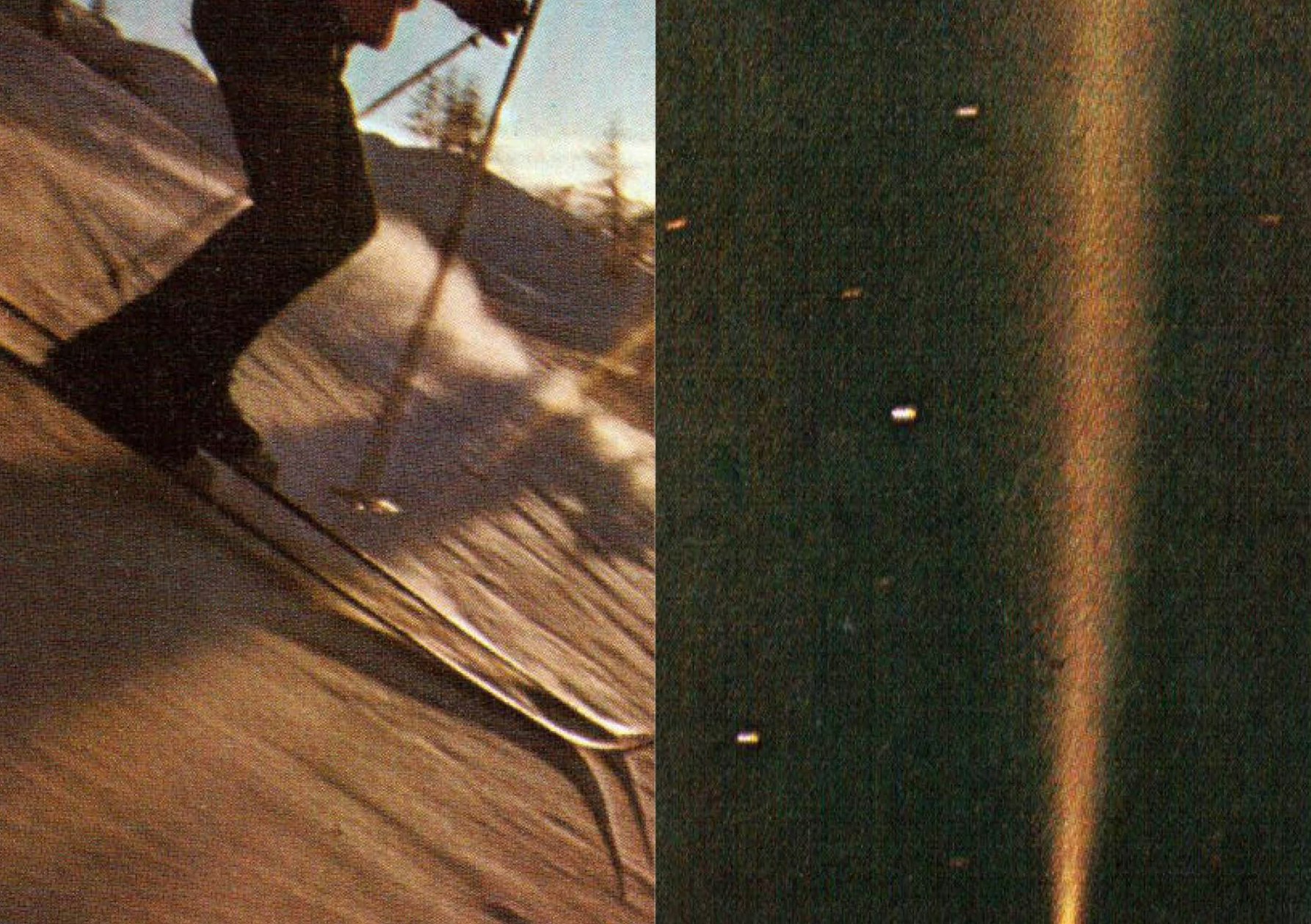

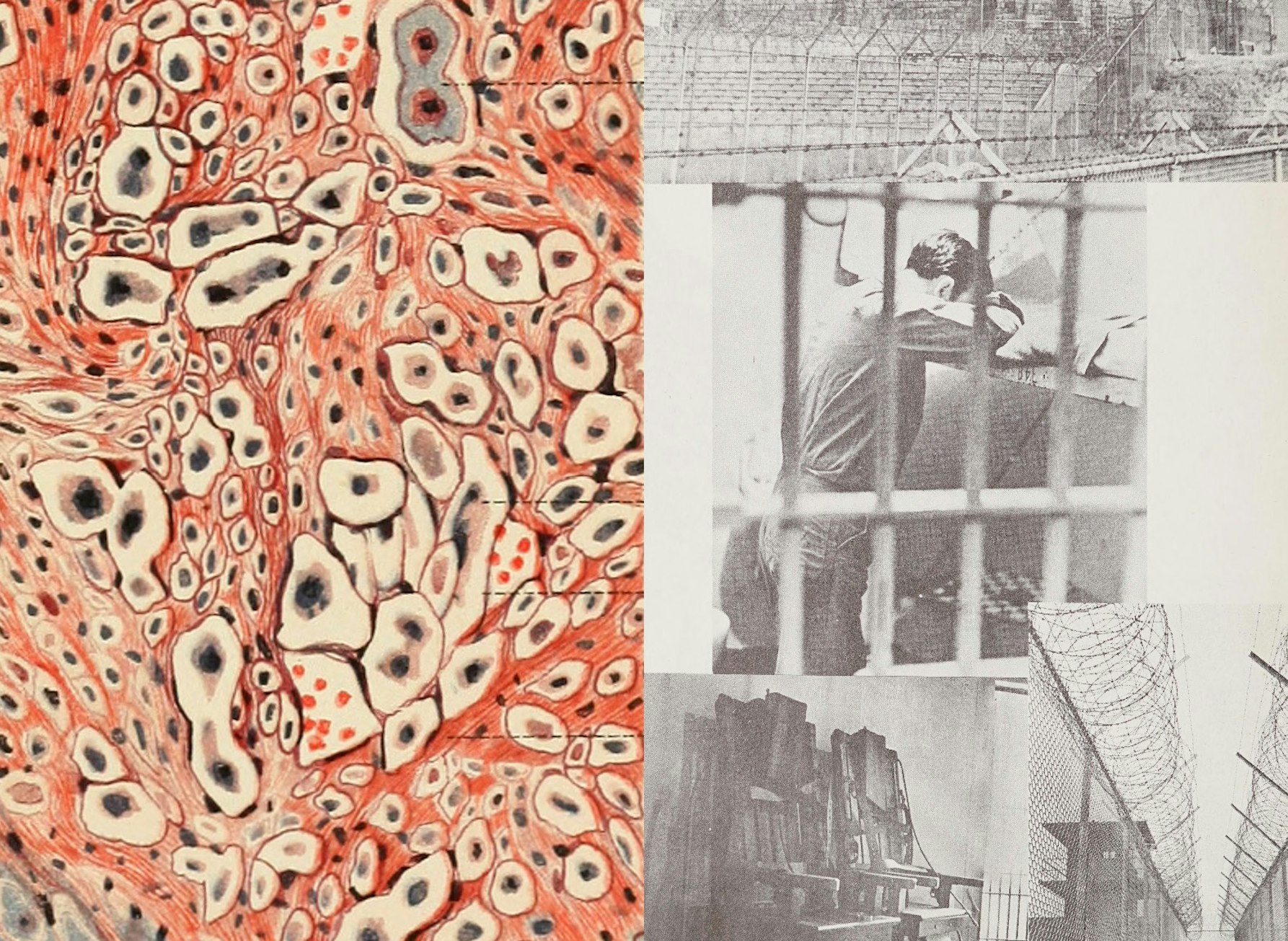

Citerei forse una pubblicazione in uscita: Homographs, un vocabolario visivo che illustra proprio i limiti del linguaggio rispetto all'ampiezza della realtà. Il volume è il risultato di quattro anni di lavoro svolto tra una scuola per migranti di Milano, un reparto di neuropsichiatria infantile e diversi centri culturali del paese. Lavorando sulla corrispondenza tra parole e rappresentazioni fotografiche si è delineato nel tempo uno strumento pratico che facilita sia l'apprendimento delle lingue straniere che lo sviluppo del linguaggio in persone con compromissioni cognitive tramite le immagini piuttosto che le parole; allo stesso tempo è anche un divertissement archivistico. Nel concreto il volume è composto da dittici fotografici. I soggetti rappresentati nella pagina destra e sinistra sono differenti - ad esempio un uomo che fa sport sulla neve, e una stella nel cielo - ma la parola che si riferisce ad entrambe è "scia"; ci sono anche altri esempi, come l'inglese "bark" che indica sia la corteccia che l'abbaiare dei cani; o il tedesco "Linse" che significa sia lenticchia che lente. Come tutti i libri di Shibboleth, il volume è sia un libro d'artista che uno strumento pratico-educativo, non senza un tocco di ironia. Esiste in italiano, tedesco, inglese: il primo con ritagli di giornale curato da Petra Filagrana, il secondo con fotografie analogiche originali di Katharina Kolakowski e il terzo con immagini d'archivio che ho assemblato negli anni.

Allegra, quali progetti hai in cantiere oggi e cosa ti auspichi per il futuro di Shibboleth?

I prossimi due anni saranno ancora di costruzione. A livello editoriale ci stiamo concentrando sulla cura del catalogo di volumi visivi. A livello cooperativo stiamo arrivando con impegno ad una stabilità economica per tutti i soci. A livello sociale, stiamo progettando gli spazi della piccola biblioteca pubblica che inaugureremo il prossimo anno grazie al sostegno del Comune di Milano nel quartiere Centrale/Loreto con un programma biennale di eventi dedicati al libro e all'editoria. Tra i progetti attualmente in corso: un ciclo di laboratori intergenerazionali di quartiere con la Biblioteca di Calvairate; un libro di fotografia ed ecologia per bambini; un giornale su fotografia e autismo; una collaborazione con il centro per il libro e l'infanzia ABC Huis di Bruxelles; un progetto sull'editoria sociale negli adventure playgrounds di Londra con la Central Saint Martins.