Sein oder Sein, das ist hier die Frage

Kunst- und Architekturschule, luftiger Raum, Ort für Kinder: Das bilding in Innsbruck hat sich in zehn Jahren ganz schön entwickelt.

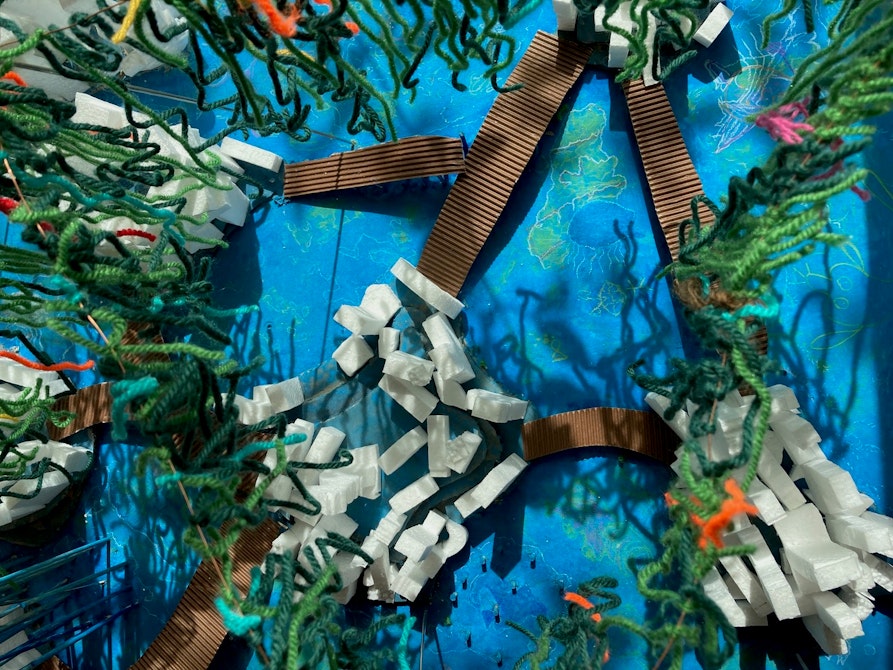

Alltag im bilding: Über 25.000 Kinder und Jugendlichen hat das bilding in den letzten zehn Jahren angezogen, © bilding

Zehn Jahre bilding ist 24.935 teilnehmende Kinder, 436 mitarbeitende Professionist*innen, 421 gemeinsame Mittagessen, 18.352 Schrauben, 2.698 Kabelbinder oder 1,3 Tonnen Papier (80 Prozent davon gespendet). Das bilding ist aber auch … – ja, so ganz leicht lässt sich das auch nach zehn Jahren nicht erklären. So lange gibt es die Kunst- und Architekturschule mitten in Innsbruck jedenfalls schon. Geboren im Kopf von Architektin Monika Abendstein, aufgewachsen als KUNSCHTschule im aut. architektur und tirol und Raum geworden im Kollektiv von Kulturschaffenden und Studierenden des Instituts für experimentelle Architektur ./studio 3. Mit einem eigenen Buch zu zehn Jahren bilding ist die Initiative für junge Menschen jetzt erwachsen geworden, da sind sich Monika Abendstein und Nicola Weber sicher. Was ist das bilding also? Dafür muss man dem bilding begegnen. Auch dieser Text ist mehr Begegnung denn Interview.

Man darf annehmen, es kommt vor – und das obwohl ihr gerade Zehnjähriges feiert – dass das bilding Außenstehenden erklärt werden muss. Wie erklärt ihr das bilding, sagen wir mal, einem 0815-Lokalpolitiker?

Monika Abendstein: bilding ist ein kreativer Freiraum für junge Menschen, ein Ort der Raum, Zeit und Material bietet und vor allem im Zusammenarbeiten mit berufskreativen Menschen gestaltende Erfahrungen und Erlebnisse teilen lässt. bilding ist ein perpetuum mobile, welches uns permanent in kreative Bewegung bringt – was es genau ist, bleibt schwierig in Worte zu fassen. bilding ist vieles gleichzeitig – ein kreativer Freiraum ohne Leistungsdruck, ein Labor für alternative Bildungskonzepte, eine gebaute gesellschaftliche Vision.

Wenn wir es versuchen, über die Aktivitäten zu erklären: Was passiert in einem Jahr bilding?

Abendstein: Vom Ablauf her sind wir eigentlich ganz klar strukturiert. Es gibt ein kontinuierliches Programm übers Jahr, Werkstätten für junge Menschen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, unterschiedlichen Sparten – etwas zwischen bildender und bauender Kunst, sozusagen. Initiiert werden diese Programmpunkte von Künstler*innen und/oder Architekt*innen, die hier bei uns arbeiten. Konzentriert gibt es bilding aber auch im YUKUMOOKT (aka YUnges KUlturMOnatOKTober, Anm.), ein konzentriertes Monat im Jahr, wo das bilding bewusst den Weg nach Außen sucht.

Nicola Weber: Apropos Weg nach außen: Man darf auch die enge Zusammenarbeit mit den Schulen nicht vergessen. Dabei geht es vor allem um Baukulturvermittlung, um die Mitgestaltung der eigenen Lebensumgebung, um den öffentlichen Raum. Und darum, Kinder und Jugendliche zu unterstützen, kritische Beobachter*innen und mündige Teilnehmer*innen dieses Diskurses zu sein.

Baukultur, Architektur, Kunst – all das fließ auch in euer Jubiläumsbuch ein. Was musste nach einem Jahrzehnt festgehalten werden?

Abendstein: Ich würde sogar sagen, uns ist ein Positionspapier zum bilding gelungen. Eines, in dem wir alles, was wir bisher intuitiv gelebt haben, in Worte gepackt und niedergeschrieben haben. Wir wissen, ein Gedanke kann erst weitergetragen werden, wenn er einmal formuliert wird. Der Rest ist ständige Veränderung. Und die wird im bilding gelebt.

Beim Sprechen über das bilding werden etliche Begriffe genannt, Kunst- und Architekturschule, Testraum, Labor – es es geht um die Frage: Sein oder Sein – oder?

Weber: Ich würde sagen, es geht um das Sein und um das Tun, die im bilding eins werden. Es entsteht jedenfalls eine neue Kraft aus der Selbstreflexion. Wobei sich das bilding im Buch nicht nur selbst erklärt, sondern vor allem Expert*innenblicke von außen einholt und dabei versucht, alle Bereiche, die im bilding eine Rolle spielen, in ihrem Zusammenspiel sichtbar zu machen. Das ist nicht nur – wie schon gesagt – Kunst, Architektur, Baukultur, sondern auch Handwerk, Kreativitätsforschung, Pädagogik und Neurowissenschaft. In der Gestaltung will das Buch diesen interdisziplinären, freien und sinnlichen Zugang vermitteln. Und wir wollten zeigen, das bilding ist ein Prototyp, das einen Diskurs über eine neue Form von Bildung und Kunstvermittlung anregen kann.

Wie geht so eine neue Form? Oder: Was brauchen Kinder heute eigentlich?

Abendstein: Kinder brauchen einen Ort, an dem sie sich, ihre Interessen und Fähigkeiten entdecken und ausprobieren können, an dem sie sie selbst sein können, ohne sich erklären oder entsprechen zu müssen, aber mit allen Fragen ernst genommen werden.

Für so einen Ort braucht man vielleicht auch keine Erklärung, keinen Begriff.

Abendstein: Genau. Für die, die zu uns kommen, ist es klar: Das bilding ist ein Ort, an dem man mit Lust arbeiten und ernsthaft gestalterisch aktiv werden kann. Es braucht nicht das eine Wort dafür.

Weber: Wir haben fürs Buch Aussagen zum bilding gesammelt. Manche jungen Teilnehmer*innen sagen, das bilding ist eine Pause von „dem da draußen“. Für die Anderen ist es gerade die Verantwortung, die man hier übernehmen darf, die das bilding ausmacht. Wieder andere sagen, im bilding können sie den Erwachsenen einmal etwas beibringen.

Abendstein: Ich war vom bilding als solches ja schon immer überzeugt, aber wenn man mich überzeugen müsste, dann würde das die Aussage von Roman schaffen, ein Kind mit Migrationshintergrund, der sagt: Im bilding habe ich die Angst vor Menschen verloren.

Ich würde adden wollen, das bilding macht in jedem Fall nicht nur etwas mit den jungen Menschen, die hier arbeiten, sondern auch mit den Künstler*innen, die mitgestalten. Das bilding, sozusagen, als Ort der Künstler*innen?

Abendstein: Ja, das bilding hat sich zu einem Ort entwickelt, an dem sich Künstler*innen treffen und zusammenarbeiten. Das Besondere am Konzept ist: Die Künstler*innen gestalten kein Kinderprogramm. Sie verlegen für die Zeit, die sie im bilding arbeiten, ihr Studio, ihre Arbeit in die bilding-Werkstätten und teilen ihre Interessen und Kenntnisse mit den Kindern und Jugendlichen. bilding ist deren erweitertes Atelier.

Weber: Hier wird auch klar, das bilding ist ein Ort der Inklusion.

Abendstein: Richtig, weil im gemeinsamen Gestalten trifft man sich auf Augenhöhe. Wir sind alle neugierig, das verbindet uns auch jenseits von Sozialisierung, Herkunft, Alter, Wissensstand. Einordnungen wie „gut“, „falsch“, „richtig“ werden im Kreativsein obsolet. Was wir dafür brauchen, ist – auch um zur vorigen Frage zurückzukehren, was Kinder brauchen: Einen Raum, Zeit, Material, Menschen.

Zum Stichwort Austausch: YUKUMOOKT ist gemeinsam mit dem Südtiroler Kids Culture Club entstanden.

Abendstein: In Südtirol ist man auf diese Idee des „Jungen Kulturmonats“ aufgesprungen, die es u. a. in Berlin gibt. Das fanden wir auch hier in Innsbruck spannend. Wir nannten es YUKUMOOKT, weil es bisher im Oktober stattfand. 2026 wird dieses neue Kulturformat zu YUKUMAI – verschoben auf den Mai – stattfinden. Wichtig ist, es geht uns allen um zeitgemäße Kulturarbeit für und mit jungen Menschen – was eben in vielen Gemeinden auch in Tirol noch absolutes Neuland ist. Wir fokussieren dabei gerne auch den städtischen und ländlichen Leerstand, der sich gerade für junge Menschen ausgezeichnet als Experimentierraum kulturell interessant bespielen lässt und damit einen Mehrwert für die Gemeinden darstellt. Und als grenzüberschreitender junger Kulturort funktioniert vor allem der Brenner zum gegenseitigen Austausch hervorragend.

Also auch YUKUMOOKT oder YUKUMAI bleibt der Veränderung treu. Um es nochmal zu versuchen: Was ist das b… – nein, was wird beim bilding immer bleiben?

Abendstein: Das Experiment! Und die Neugier! Das ist unverrückbar. Solange das künstlerische Experimentieren und der kreative Freiraum unsere Gestaltungsprozesse begleiten, bleibt bilding das, was es für junge Menschen sein soll.

Monika Abendstein ist Architektin, Initiatorin und künstlerische Leiterin von bilding. Nicola Weber ist Kuratorin und Kulturjournalistin, für „Fantastische Hypothesen“, das Buch zu 10 Jahre bilding, hat sie die redaktionelle Leitung übernommen.