Books, I’ve never read: “La montagna che vide l’elefante”, Helena Hladilová x Viaindustriae

La montagna che vide l'elefante; ©Viaindustriae

Da sempre ho un debole per la carta stampata e, lo ammetto, a volte un bel titolo o una bella grafica mi imbrogliano. Quando va bene la lettura scorre veloce ma altre volte, quello che sembrava essere il libro di cui avevo un bisogno impellente, rimane sulla scrivania per diverso tempo. Non ho ancora capito, però, se sono io ad aspettare il momento giusto per leggerlo o, se invece, è il libro che mi sta studiando, in attesa di trovare il momento giusto per farsi leggere. È andata un po’ così con La montagna che vide l’elefante, un prodotto editoriale ben curato e attraente, ma che un po’ mi intimoriva. Quando finalmente ho trovato il coraggio di leggero ci ho trovato un mondo intero, il ritratto di un territorio che non conoscevo, la Val di Susa, in uno spaccato di storia che si confonde tra folklore, tradizione e mito, raccontato attraverso le opere dell’artista Helena Hladilová. Anche se lo maschera bene, infatti, Il libro è (anche) catalogo di una mostra. Classe 1983 nata a Kroměříž (Repubblica Ceca), Hladilová è un artista da sempre interessata a forme naturali usate sin dall’antichità come fonti primarie di sostentamento; la sua ricerca si sviluppa tra apprendimento e applicazione dei processi artigianali di lavorazione e sull’indagine delle narrazioni tra mitologia e cultura popolare proprie di ogni comunità. Formatasi tra Brno, Milano e Carrara, dal 2008 è co-fondatrice dell’artist-run-space GUM Studio e la sua galleria è SpazioA di Pistoia.

Nato per raccontare l’omonima mostra personale dell’artista (curata dai ARTECO e CRIPTA747), tenutasi alla Pinacoteca G.A. Levis di Chiomonte (TO) e frutto di una residenza d’artista, La montagna che vide l’elefante è un catalogo diverso da quelli a cui siamo solitamente abituati. Le dimensioni ridotte (14,5x23 cm di altezza e appena un centimetro di dorso) e la copertina stampata su carta simil canvas scura, lo rendono flessibile e piacevole al tatto. Il layout della prima di copertina è minimale: con un font graziato pulito declinato poi in corsivo, autore e titolo (in italiano e inglese) occupano la parte alta della pagina e lasciano fare il resto del discorso alla carta e alla stampa di quello che sempre essere un close-up di una delle opere dell’artista. Sulla quarta di copertina troviamo, sempre nella parte alta della pagina e con la stessa tipografia, una breve sinossi del progetto, anche in questo caso bilingue. Al centro, in basso viene indicata casa editrice: VIAINDUSTRIAE PUBLISHING di Foligno (PG), pubblica principalmente libri d’artista e di ricerca sperimentale, studi territoriali e cataloghi in formati che non seguono gli standard editoriali, ma piuttosto le esigenze e le specificità di ogni progetto, dove la pratica editoriale diventa strumento generativo di sperimentazione artistica. Pubblica Il progetto grafico è di Studio Grand Hotel (Torino). A seconda della luce, la carta materica e preziosa utilizzata può rendere difficile la lettura del testo; questo però non allontana ma anzi incuriosisce, contribuendo all’allure di mistero che già sembra suggerire il titolo.

DENTRO – IL CONTENUTO

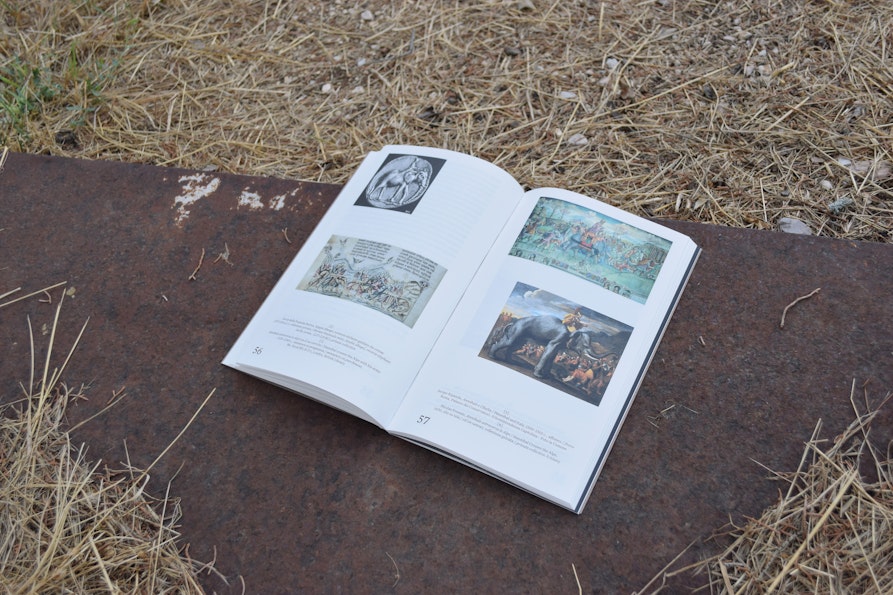

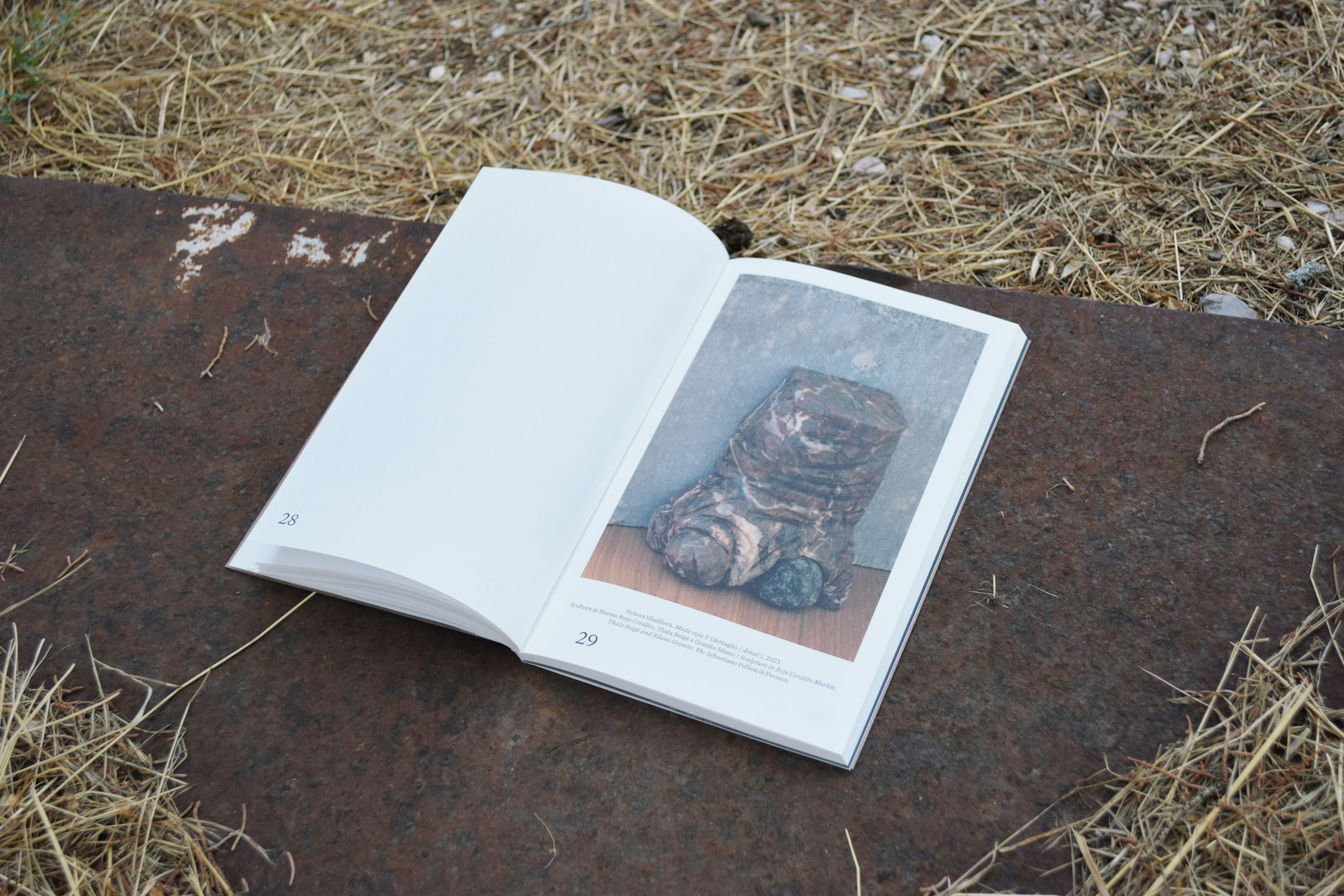

Come anticipato, La montagna che vide l’elefante è solo l’ultimo tassello di un progetto più ampio. A fine 2022, infatti, l’artista Helena Hladilová è stata invitata ad una research-based residency per realizzare un progetto dedicato al contesto della Val di Susa. Partendo dal suo interesse per il mondo dell’artigianato, si è confrontata con il folklore valsusino e ha approfondito la conoscenza della tradizione manifatturiera locale, visitando siti di produzione di pietre e graniti, ma anche artigiani del tessile che eseguono lavorazioni al tombolo e tessiture al telaio con antichi gesti invariati. Ma le montagne della Val di Susa sono state luogo di transito di popoli e merci e Hladilová si poi è confrontata anche con il passaggio del generale cartaginese Annibale che, tra storia e mito, valicò le Alpi nel 218 a.C. insieme ai suoi elefanti, passando -pare- nei pressi del Moncenisio. Le opere di Hladilová dialogano con quelle già presenti nella pinacoteca, reinterpretando il paesaggio locale con uno sguardo contemporaneo, stratificando ulteriormente la trama e arricchendola con simbologia e leggende. E proprio l’elemento della stratificazione si ritrova anche nei contenuti del libro. Se nel primo capitolo si ripercorre la mostra di Hladilová , attraverso testo e immagini, nel secondo capitolo viene ricostruita la vicenda di Annibale e degli elefanti, riflettendo anche sull’impatto culturale da essi generato. Nel terzo capitolo Franco Versino, terza generazione di cavatori di pietra, mostra uno spaccato della dura vita dei cavatori di pietra gneiss valsusina attraverso i ricordi di nonno Silvio e di altri colleghi e compaesani. Nel quarto capitolo viene riproposta la storia della produzione e lavorazione della canapa in Val di Susa. Chiude il cerchio di questo racconto corale, l’intervista a Bruno Tessa, tessitore ed ex maestro di scuola elementare che ha lavorato con Helena Hladilová alla creazione delle opere tessili in mostra. A livello di contenuti La montagna che vide l’elefante è un libro che può essere letto anche senza aver visto la mostra, in quanto restituisce attraverso voci diverse l’immagine di un territorio ricco di lavorazioni tradizionali fornendo uno ritratto della vita di un tempo in valle, fatta di sacrifici e dedizione.

DENTRO – LA FORMA

Il libro è suddiviso in sei capitoli e anche il layout delle pagine interne è rigoroso e adotta soluzioni editoriali classiche, come i margini interno ed esterno più alti rispetto agli altri. Anche all’interno, poi, viene utilizzato lo stesso font graziato, declinato all’occorrenza in corsivo. Per quanto riguarda le immagini, la disposizione cambia di capitolo in capitolo. Se nel primo, che racconta la mostra in sé, le immagini sono grandi e spesso occupano le due pagine e si trovano a metà tra il testo in italiano e quello in inglese, nel secondo rimango alla fine e dialogano con il testo solo attraverso le note. Nel terzo e quarto capitolo, invece, si inseriscono armonicamente tra i paragrafi con un sapiente uso dello spazio bianco che non opprime ma da ampio respiro alla lettura e alla riflessione. Nel sesto e ultimo capitolo dedicato ai tradizionali ricami al tombolo, è interessante e funzionale l’uso della fotografie su fondale scuro a tutta pagina per mettere in luce ogni dettaglio di questi pizzi straordinari. Un altro aspetto che mi è sembrato di poter cogliere è che l’ordine di lettura dei capitoli sembra suggerire un percorso diverso, contrario, a quello fatto probabilmente dall’artista. Infatti, si parte dalla fine, con la visione d’insieme della mostra di Hladilová, per arrivare al principio raccontando il passaggio di Annibale, sospeso tra storia e mito, le lavorazioni tradizionali della Val di Susa (pietra, canapa, tombolo). Le opere di Hladilová contengono e rielaborano la storia del territorio e, con un racconto che funziona su livelli dal micro al macro, il lettore scava a ritroso per arrivare alle origini della sua ricerca.

La montagna che vide l’elefante è un racconto corale di un territorio che funziona su più livelli: quello storico delle lavorazioni tradizionali della Val di Susa, quello che sconfina nel mito e nella leggenda popolare con il passaggio di Annibale con i suoi elefanti e infine il racconto di una mostra che, anche se non possiamo vedere, salda tutto insieme. Una lettura forse non immediata, ma sicuramente importante.