Un amore senza fine

Il corpo, la cura, la memoria: intervista alle curatrici Norma Cicala e Lucrezia Di Carne

© Anna Cerrato

C’è un gesto che ritorna, silenzioso, quotidiano. È quello di chi pulisce, accudisce, riordina il mondo perché possa continuare a funzionare. Un gesto invisibile, eppure necessario. È da qui che nasce Un amore senza fine, la mostra di Eduard Popescu a cura di ateirami Norma Cicala e Lucrezia Di Carne, ospitata alla Secondaluna e visitabile fino al 25 ottobre.

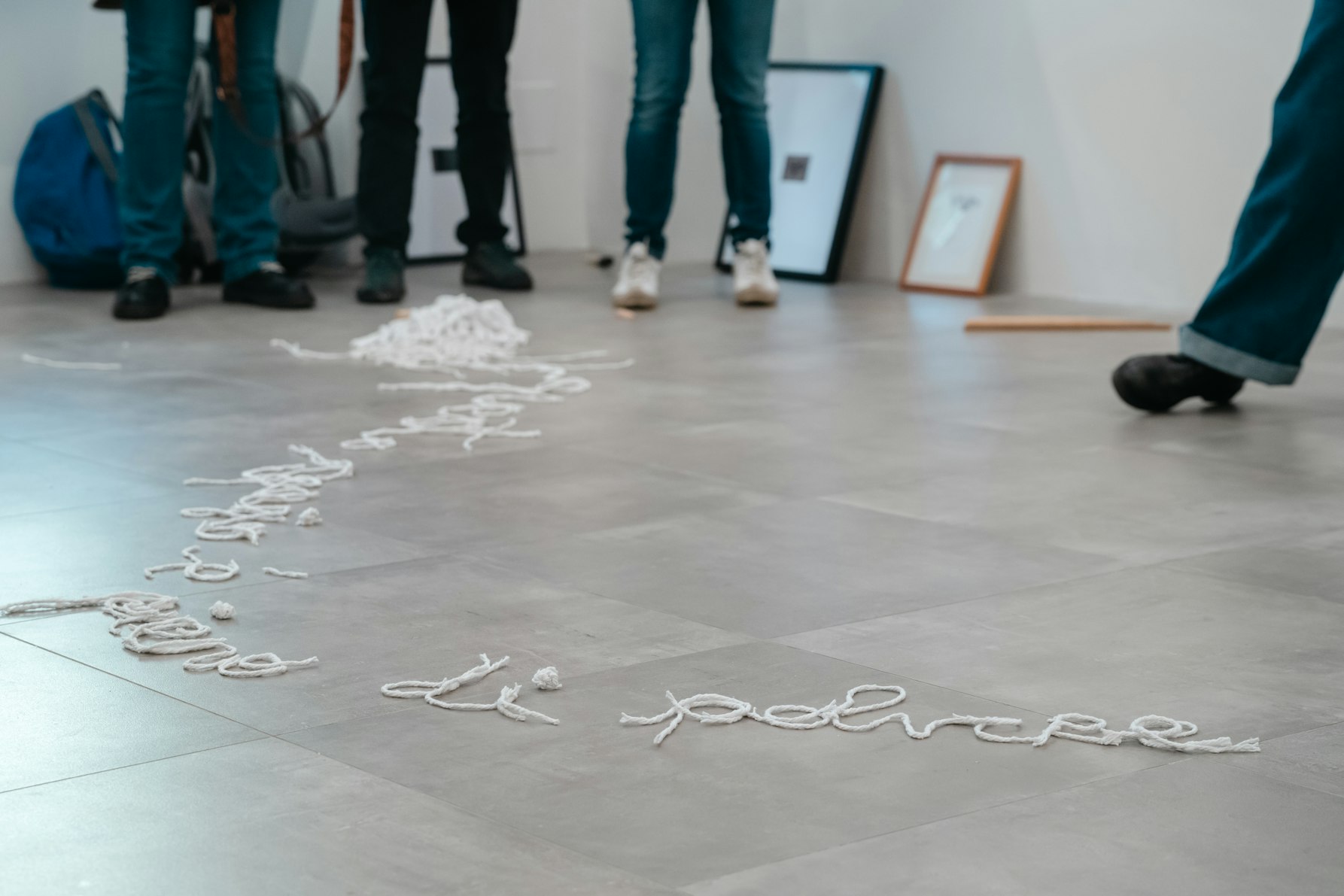

Dentro il percorso espositivo, il corpo diventa luogo politico e affettivo, archivio di memorie, di migrazioni, di fatiche ereditate. Gli oggetti del quotidiano -una scopa, uno straccio, un secchio- si fanno sculture, simboli, presenze. La mostra invita a guardare oltre le superfici lucide e a interrogare ciò che si nasconde: il lavoro di cura, relegato ai margini, dimenticato, svalutato.

Nel tema biennale che attraversa la stagione espositiva -corpo, identità, cultura- questo progetto si fa voce e corpo di una riflessione più ampia: che cosa c’è dietro il mantenimento di uno spazio?

Ne ho parlato con Norma Cicala e Lucrezia Di Carne, curatrici di un percorso che intreccia intimità e resistenza, finzione e verità, femminismo e memoria per restituire visibilità e ascolto a chi è stato escluso dal racconto dominante.

Più che una prospettiva curatoriale definita direi che abbiamo scelto di muoverci in un atteggiamento di ascolto: del tempo che stiamo vivendo, delle sue urgenze e delle voci che lo attraversano. L’incontro con il lavoro di Eduard, avvenuto all’inizio dell’estate, ci ha subito fatto percepire la forza e la necessità del suo sguardo in questo momento storico. Da lì è nata l’idea di costruire uno spazio capace di accogliere le diverse forme del lavoro -anche quelle ancora in divenire- senza imbrigliarle in una cornice troppo rigida. Non volevamo partire da un intento politico in senso stretto, quanto piuttosto aprire un campo di riflessione attorno a un’esperienza profondamente personale che, nel suo farsi racconto condiviso, tocca dimensioni collettive e strutturali. È chiaro però che, quando si decide di dare voce a certi vissuti, la scelta diventa inevitabilmente politica: perché ogni narrazione situata, come quella di Eduard, porta con sé un punto di vista e un posizionamento. Il suo lavoro, radicato nella quotidianità e nella memoria, diventa così una soglia da cui guardare anche le esperienze di tante altre soggettività che hanno attraversato forme analoghe di invisibilità e resistenza.

L’appuntamento, il video che ripercorre gli ambienti del lavoro della madre dell’artista, è una sorta di nodo centrale della mostra. In che modo avete scelto di inserirlo nella narrazione complessiva e quale ruolo assume rispetto al dialogo tra memoria personale e collettiva?

In realtà non lo consideriamo il nodo centrale della mostra, anche se certamente rappresenta uno dei suoi momenti più densi. Il lavoro che forse racchiude e insieme apre la visione complessiva è quello legato alla performance e all’oggetto che da essa nasce, ma tutti i pezzi dell’esposizione si intrecciano come parti di un unico corpo narrativo: ciascuno è il punto di partenza per il successivo, in una sorta di dialogo ininterrotto. La ricerca di Eduard si sviluppa da molti anni, in un processo fatto di tappe, soste e nuove aperture. L’appuntamento nasce da un gesto semplice e intimo: il suo entrare nelle case di sconosciuti per pulirle e fotografarle. Da questa esperienza personale è nata l’esigenza di tornare al luogo in cui tutto ha avuto origine -il luogo del lavoro della madre- per comprendere, attraverso il corpo e la memoria, quella condizione che gli ha permesso di costruire una vita diversa, fatta di studio, di spostamenti, di libertà. Nel video Eduard si mette accanto alla madre cercando di comprendere la sua esperienza; qui emergono anche dati concreti -come il numero di cittadine rumene impiegate nel lavoro domestico in Italia, molte delle quali non registrate ufficialmente- che restituiscono al racconto personale una dimensione collettiva e politica. L’appuntamento diventa così un luogo di riconoscimento: una soglia tra intimità e memoria pubblica, tra la storia di una madre e quella di tante altre donne la cui presenza, pur essendo essenziale, resta spesso invisibile nel racconto sociale del Paese.

Oggetti quotidiani come scope e attrezzi da sgabuzzino, una volta decontestualizzati, acquistano un forte valore simbolico. Come avete pensato la loro collocazione nello spazio espositivo per restituire al pubblico questo ribaltamento di prospettiva?

Prima di tutto crediamo sia importante sottolineare che la questione non riguarda soltanto il ribaltamento del significato di alcuni oggetti, ma anche una riflessione più ampia sullo spazio espositivo e sulle sue convenzioni. Da sempre, il cosiddetto white cube ha il potere di trasformare qualsiasi oggetto in opera d’arte: ciò che altrove è funzionale o invisibile, qui diventa degno di attenzione. In questo senso, la mostra gioca consapevolmente con questa dinamica, riportando al centro ciò che solitamente viene nascosto: gli strumenti del lavoro, gli attrezzi che abitano gli angoli più umili delle nostre case. Scope, secchi, stracci: oggetti che tutti usiamo, e che pure scompaiono dalla vista pubblica, diventano nel percorso espositivo presenze quasi scultoree, capaci di raccontare la fatica e la dignità di gesti quotidiani che fondano la nostra vita comune. Ma più che un ribaltamento singolo il progetto lavora su una serie di spostamenti di senso: dal privato al collettivo, dal visibile all’invisibile, dal pulito come valore estetico al pulito come forma di controllo. Nel Novecento occidentale la pulizia è diventata un dispositivo culturale: ciò che è “pulito” è percepito come ordinato, sicuro, sotto controllo. Da qui nasce anche la rimozione simbolica di tutto ciò che tocca lo sporco, compresi gli strumenti che lo rimuovono e i corpi che lo maneggiano. Nello spazio della mostra, questa rimozione viene interrotta: gli oggetti non solo emergono, ma interrogano anche il museo stesso come luogo di cura. Chi pulisce questi spazi? Chi custodisce, apre, chiude, mantiene vivi i luoghi dell’arte? Ecco, forse il vero ribaltamento sta proprio qui: nel rendere visibile la trama di mani, gesti e presenze che rendono possibile la bellezza e la fruibilità degli spazi, senza mai apparire sulla scena.

La “poetica della bugia” è uno dei concetti più sorprendenti che emergono dal lavoro di Popescu. Come avete interpretato e trasmesso al pubblico questa dimensione, che ribalta l’idea comune di verità e menzogna?

La riflessione sulla “bugia” attraversa in modo profondo la ricerca di Eduard e affonda le sue radici in un sentimento complesso: quello della vergogna di classe, un’emozione condivisa da molte persone con un background migratorio. In questo contesto la bugia non è un inganno ma una strategia di sopravvivenza — un modo per proteggersi, per difendere la propria dignità di fronte a una realtà che spesso giudica o esclude. All’interno della mostra questa “poetica della bugia” si traduce in una tensione costante tra svelamento e mascheramento. Alcune opere cercano di riportare alla luce ciò che è stato taciuto o rimosso; altre, invece, scelgono di agire attraverso la finzione, di costruire piccole narrazioni alternative che permettono di guardare la verità da un’altra angolazione. È una dialettica sottile: non si tratta di contrapporre vero e falso, ma di mostrare come le nostre vite siano fatte anche di omissioni, invenzioni, trasformazioni necessarie. La bugia, in questa prospettiva, diventa un linguaggio poetico e politico insieme. un modo per raccontare l’esperienza senza esporsi del tutto, per nascondersi e, proprio così, rivelarsi.

Migrazione, spostamenti forzati, aspettative tradite: sono temi che rischiano di scivolare facilmente nello stereotipo. Quali strategie curatoriali avete adottato per restituirne la complessità senza cadere in narrazioni semplificate?

Quando si parla di migrazione ci si confronta inevitabilmente con un immaginario fortemente condizionato dal discorso politico dominante, in particolare da quello delle destre, che spesso costruiscono narrazioni semplificate e distanti dalle esperienze reali delle persone migranti. Uno dei primi passi, per noi, è stato proprio quello di interrogarci su chi detiene la voce in questi racconti e su come gli stereotipi nascano dal fatto che chi vive direttamente certe esperienze raramente viene ascoltato o interpellato. La mostra, in questo senso, cerca di restituire parola e presenza a chi solitamente è ridotto a categoria o numero. Non si tratta di rappresentare “i migranti” come gruppo omogeneo, ma di far emergere le sfumature, le storie individuali, le contraddizioni. Un altro elemento centrale è stato quello delle aspettative, una dimensione quasi mai raccontata nelle narrazioni pubbliche. Molte persone che lasciano il proprio paese lo fanno nella speranza di una vita più giusta, di un luogo che offra possibilità e riconoscimento. Eppure, spesso, l’incontro con la realtà genera disillusione, un sentimento di disincanto che si sedimenta nel quotidiano. Abbiamo voluto accogliere anche questa complessità, evitando tanto la retorica vittimistica quanto quella eroica. La strategia curatoriale è stata quella dell’ascolto e del rispetto dei tempi del racconto, lasciando che le opere parlassero a partire da esperienze situate, senza forzare una sintesi o una morale. In questo modo, la mostra diventa un luogo di restituzione, dove la fragilità convive con la forza, e la verità non si impone, ma si lascia intuire.

Il morso, tra scultura e performance, diventa un gesto potente di resistenza e di voce ritrovata. In che modo, da curatrici, avete voluto che questa immagine dialogasse con l’idea di femminismo intersezionale che attraversa l’intera mostra?

In realtà l’intera mostra è attraversata da un pensiero femminista intersezionale. Ogni opera custodisce una dimensione politica che nasce però da un’esperienza personale, da una poetica intima che si fa universale. Nel caso specifico, Il morso lavora su un’immagine potente: i denti, parte del corpo normalmente invisibile se non quando si parla o si sorride, diventano qui simbolo di forza, di parola, di resistenza. Il corpo, in tutte le sue sfaccettature, è il luogo in cui le differenze si incontrano e si scontrano: è la superficie su cui agiscono i sistemi di oppressione, dal classismo -che segrega il lavoro domestico in spazi marginali- al patriarcato, che assegna il compito della cura a un genere specifico. Ma lo stesso corpo è anche un territorio di liberazione, uno spazio da cui possono nascere contro-narrazioni e gesti di riscatto. Come curatrici abbiamo voluto che Il morso dialogasse con questa idea di corpo politico e poetico allo stesso tempo: un corpo che parla, che rivendica, che si difende e si riappropria della propria voce. In questo senso l’opera non solo rappresenta, ma attiva. Crea uno spazio di possibilità, un invito a pensare il femminismo non come un’unica storia, ma come un intreccio di esperienze, di vissuti e di prospettive che si incontrano nel desiderio comune di libertà.