„Je lauter die Welt, desto leiser meine Bilder“

Künstlerin Mirijam Heiler im Gespräch

Casa, 2025, © Valentina Casalini

Casa, 2025, © Valentina Casalini

Mirijam Heiler (Brixen, 1991) ist Malerin, Objektkünstlerin, Fotografin, Theologin und Mutter. Ihre Arbeiten sind mir zuallererst in Form von Illustrationen in der von franzLAB verlegten Publikation Il mare in bocca, mit Gedichten von Francesca Fattinger begegnet. Später dann im Kunstforum Unterland und dann noch einmal bei der Ausstellung So close! gemeinsam mit Ali Paloma in der Galerie Prisma. Seitdem verfolge ich das künstlerische Schaffen von Mirijam Heiler aufmerksam und mit großem Interesse. Dass ihre Arbeiten zwischenzeitlich auch mit Preisen ausgezeichnet wurden, freut mich sehr.

Für mich ist es schwer zu beschreiben, welche Gefühle vor allem ihre Malereien in mir auslösen. Wenn ich es mit einem Wort beschreiben dürfte, dann wäre es wohl Frieden. Ich mag die Farben und Materialien, die Unaufgeregtheit und die Themen, die sie in ihren Arbeiten in den Fokus nimmt. Bei meiner Vorbereitung auf unser Gespräch, durfte ich mich noch einmal voll und ganz in ihr Universum vertiefen und war überrascht, wieviele Facetten ihres Schaffens ich noch nicht kannte.

Mirijam Heilers neueste Arbeiten sind noch bis Weihnachten in der Ausstellung Shift, im neuen Galerieraum bei von Lutz in Klausen zu sehen. Kuratiert wird die Ausstellung von Eva von Ingram Harpf. Außerhalb von Südtirol ist die Künstlerin vom 7. bis 9. November 2025 auf der Messe für zeitgenössische Kunst Discovery Art in Frankfurt mit ihren Werken vertreten. Und noch im Oktober, nämlich am 15., endet ihre Ausstellung DUO, ebenfalls kuratiert von Ingram Harpf mit einer Finissage im Rahmen von Carte Blanche des Hotel Aurora in Meran.

Ich freue mich sehr, dass Mirijam Heiler sich die Zeit genommen hat, mir meine Fragen zu beantworten. Das Interview ist ein schöner und ehrlicher Einblick in ihre Arbeit. Danke dafür!

Als Kind wollte ich eigentlich immer Klosterfrau werden. Trotzdem war Kunst für mich nie etwas, das „plötzlich“ in mein Leben trat – sie war immer da. Denn es war die Ästhetik sakraler Räume – das Licht in den Kirchen, die Madonnenfiguren, die mich fasziniert haben. Es war die Kunst, die ich eben besonders oder ausschließlich in kirchlichen Kontexten gesehen und erlebt hatte, die mich so sehr in ihren Bann gezogen hat.

Was bedeutet sie dir?

Kunst ist für mich nie beiläufig. Sie nimmt unheimlich viel Raum, Geduld und Hingabe in meinem Leben ein. Kunst bedeutet für mich Disziplin, Konzentration und Ausdauer – aber auch Staunen und Spiel. Es ist der Versuch, ein Stück weit immer Kind zu bleiben – weil man nach eigenen Regeln spielen darf, mal in einem starren Konzept, mal ganz naiv, aber immer frei. Und sie ist zugleich ein großes Privileg. Mir ist bewusst, dass Kunst immer Menschen braucht, die Nährboden schaffen, damit sie wachsen kann. Ich habe das Glück, solchen Menschen zu begegnen – etwa Eva von Ingram Harpf, Lisa Trockner, Alexandra Überbacher, Valentine Kostner, Eva Gratl, und viele mehr –, ohne die übrigens Kunst in Südtirol wohl weit weniger blühen würde.

Parallel zu deinem Studium der Künste hast du auch Theologie studiert. Wie wichtig ist dir dein Glaube? Und haben Glaube und Religion Einfluss auf deine Kunst?

Nein, Glaube und Religion haben keinen Einfluss auf meine Kunst. Aber der Diskurs zwischen beiden Disziplinen interessiert mich sehr. Kunst und Religion stellen immer wieder dieselben großen Fragen, geben aber völlig unterschiedliche Antworten darauf. Der Mensch sehnt sich nach etwas Transzendentem, nach einem übergeordneten Sinn – und wenn die Religion diesen Raum verliert, versucht die Kunst oft, ihn zu übernehmen. Seit Nietzsche und seinem berühmten Diktum „Gott ist tot“, hat die Kunst teilweise versucht, Erfahrungen von Transzendenz zu ermöglichen. Marc Rothko hat darin Großartiges geschaffen, seine Werke haben eine fast religiöse Aura. 1971 wurde in Houston sogar eine Kapelle für seine Bilder gebaut, ein Raum für Meditation, ganz ohne dogmatischen Inhalt. Da stellt sich die Frage: Wird Kunst zur Ersatzreligion? Vielleicht. Kunst nähert sich da einem Grenzpunkt, an dem sie über die Verneinung zur Kontemplation kommt. Während Religion das Wahre, Gute und Schöne zusammen denkt, trennt Nietzsche sie in der Kunst radikal. „Die Wahrheit ist hässlich“, schreibt er. „Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen.“ Damit verleiht er der Kunst eine völlig neue Bedeutung: nicht als Spiegel von Schönheit, sondern als menschliche Überlebensstrategie – als Kraft, die uns erlaubt, mit der Wirklichkeit umzugehen. Würde Kunst nur illustrieren, wäre sie leer und kitschig. Meine Definition für Kitsch ist Schönheit minus Wahrheit. Also etwas das so tut als ob, das zu gefallen versucht. Jackson Pollock hat einmal gesagt: Wahre Malerei ist kein dekoratives Element. Kunst, die nur schön sein will, geht am Wahren vorbei. Kunst und Religion sind beides Sprachen, die nicht jede:r sofort versteht. Sie verlangen eine Haltung der Offenheit. Wer sich nicht einlässt, sieht in zeitgenössischer Malerei nur Kritzeleien oder in Religion nur Dogmen. In Wahrheit geht es in beiden um dasselbe: darum, die Welt zu deuten, zu befragen und mitzugestalten. Und sie geben eben ganz unterschiedliche Antworten darauf. Aber nochmal zu deiner Frage: Es geht mir nicht um religiöse Inhalte in meinen Arbeiten, und deshalb kann man sie auch nicht unter religiösen Gesichtspunkten zu deuten versuchen.

Auf welche Art, in welcher Form drückst du dich künstlerisch aus?

Ich drücke mich in erster Linie durch Zeichnung und Malerei aus. In der Zeichnung ist die Linie direkt und unmittelbar. Sie verlangt absolute Konzentration, weil sie nichts verzeiht – oft halte ich beim Zeichnen unwillkürlich den Atem an, um die Linie nicht zu verwackeln. Im Gegensatz zur Malerei, die mehrschichtig sein kann. Ich arbeite vorwiegend abstrakt, aber nicht intuitiv. Meine Arbeiten entstehen nicht aus dem Moment heraus, sondern sind überlegt. Meist existieren sie schon in meinem Kopf oder in meinem Skizzenbuch, bevor ich sie auf die Leinwand übertrage. In diesem Prozess geht es dann weniger um Spontaneität als um Konzentration. Oft weicht das Ergebnis von der ursprünglichen Idee ab, deshalb arbeite ich Motive meist mehrfach in Serien ab. Erst wenn sie auch nach Wiederholungen noch immer funktionieren, können die Bilder das Atelier verlassen.

Welche Materialien, Farben, Formen nehmen dein künstlerisches Denken ein?

Ich mag Werkzeuge, die keine Vorbereitung brauchen, mit denen ich sofort beginnen kann. Ich brauche wenig: Leinwand, Pinsel, Farbe, Terpentin, Licht. Zur Zeit meines Studiums habe ich die Materialwahl noch auf rein ästhetischer Basis getroffen, ich hatte das Gefühl, Kunst sei völlig frei von äußeren Einflüssen, eine politisch unabhängige Entität, die nur auf sich selbst bezogen sei. Dieses Denken hat sich stark verändert und so spielt Materialbewusstsein eine wichtigere Rolle.

Du zeigst in deinen Gemälden das Reduzierte und Zurückhaltende, beschränkst bewusst die Mittel und konzentrierst dich auf das Wenige. Warum? Und würdest du dich selbst auch als Minimalistin bezeichnen?

Je lauter die Welt, desto leiser meine Bilder. Ich versuche nicht, auf ihre Lautstärke zurückzubrüllen, sondern Pausen zu schaffen. Meine Arbeiten sind geprägt von Zurückhaltung – einer bewussten Abkehr vom Überfluss, vom Lauten, vom Aufdringlichen. Mich interessiert das Leise, das Unaufgeregte, das, was sichtbar wird, wenn man Dinge wegnimmt. Es ist eher ein Schweigen als ein Erzählen. Statt Geschichten auszuschmücken, lasse ich Leerstellen zu. In der Reduktion geht es mir nicht um Verzicht, sondern um Konzentration, um die Verdichtung von Bedeutung. Für mich ist ein Bild keine Abbildung des Gesehenen, sondern verhält sich wie ein Echo – etwas, das nachhallt, ohne alles zu erzählen. Gute Zeichnungen sind für mich größer als ihr Format; sie sind schlicht, reduziert und dehnen sich, selbst wenn sie klein sind im Raum aus. Ich habe bei der Berliner Künstlerin Tatjana Doll studiert – sie arbeitet mit riesigen Formaten, im glänzendem Lack, malt Autos, Maschinen. Meine eigene Malerei war schon damals anders: klein, ruhig. Ich habe mich nie über Lautstärke behauptet, sondern immer den Weg über Stille gewählt.

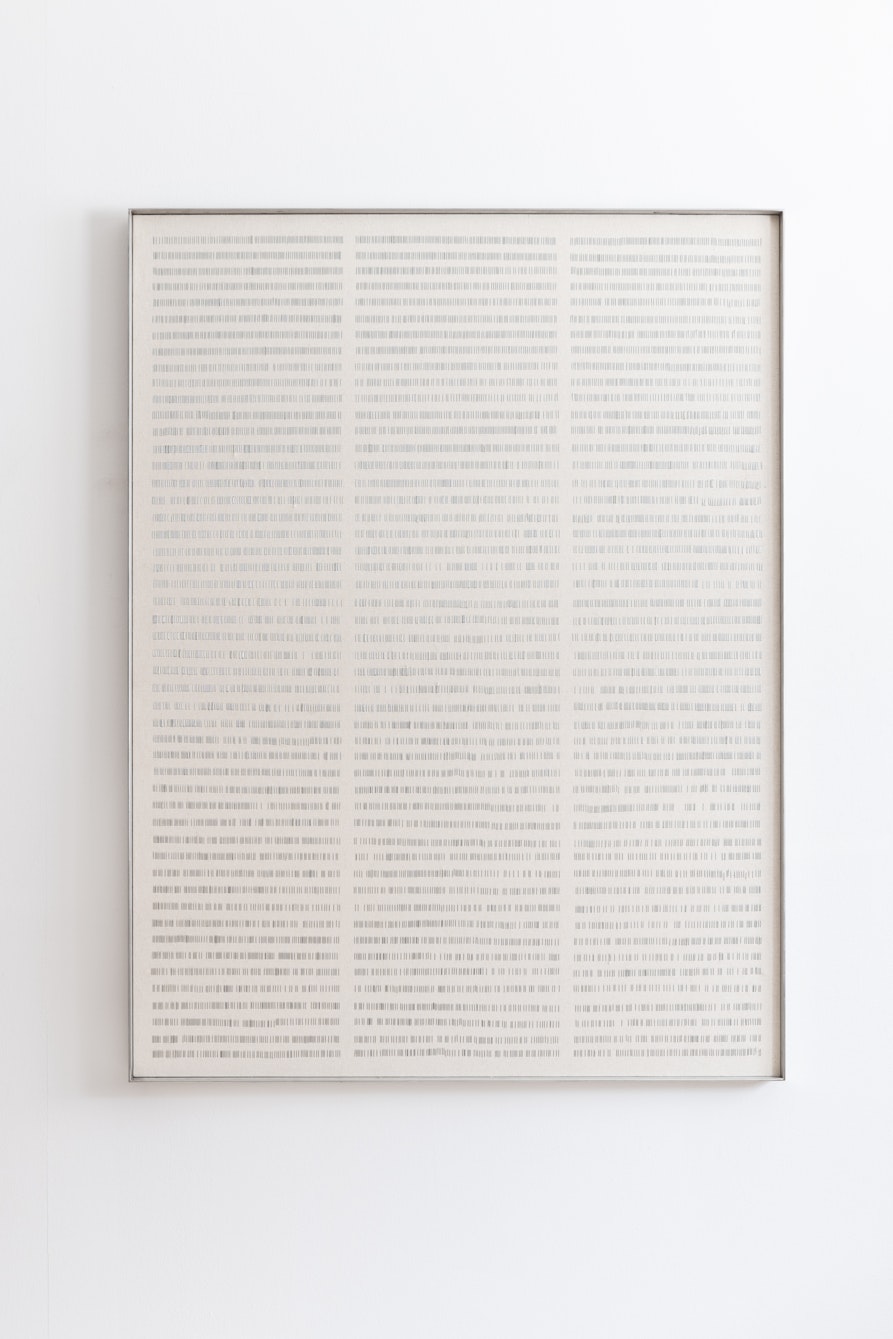

In deinen Arbeiten spielt aber auch die Wiederholung und Ordnung eine wichtige Rolle. Ich habe da die neu entstandene Serie „BAU“ (2025) vor Augen oder auch „Poem/Pine Needles“ (2024). Was beschäftigt dich an diesen wiederkehrenden, vielleicht auch starren Strukturen?

Die Wiederholung gibt im Allgemeinen Struktur und Sicherheit. Ich habe sie mir von religiösen Strukturen abgeschaut. Die Religiöse Praxis aller Religionen ist stark geprägt von Wiederholungen (Aufbau von Gebeten, Mantras). Diese Wiederholungen versuchen, dem Menschen Halt und Orientierung zu geben.

In meinen Bildern übersetze ich dieses System in eine visuelle Praxis: Beliebige Formen werden durch ihre Wiederholung zu einem Raster und theoretisch unendlich erweiterbar. Ein Raster ist das Ordnungsprinzip par excellence und hat etwas sehr Strenges, fast Mathematisches an sich. Es birgt das Begehren in sich, auszubrechen, die starre Struktur aufzulösen. Ich versuche sie durch kleine Fehler und Abweichungen zu durchbrechen. Die von dir angesprochene Serie Poem Pine Needles ist etwas Spezieller. Dort wird eine Form zur Schrift: Buchstaben aus Kiefernadeln bilden eine Schrift, deren Inhalt jedoch unlesbar bleiben. Die Kiefernadeln werden zu Zeichen – einer Mischung aus Buchstaben und Ideogrammen – der Versuch, eine pflanzliche Sprache zu transkribieren.

Ein weiteres wiederkehrendes Thema in deinen Werken sind Häuser und Wohnen. So hast du etwa für deine Einzelausstellung in der Art Gallery carte blanche im Aurora in Meran die Werke „Casa I“ bis „Casa V“ (2025) geschaffen. Du hast aber auch im Juni diesen Jahres in Lana das Kunstprojekt Raumsehen, Raumtasten, Raumfühlen erdacht und einen körperlichen Dialog im Rahmen der Sanierung der Villa HanGarten in Lana inszeniert. Was bedeutet für dich der Begriff des Zuhauses. Was implizierst du damit?

Das Thema Behausung ist sehr plötzlich in mein Leben getreten. Ich bin wirklich keine Heimhockerin, aber durch meine Kinder war ich plötzlich an das Haus gebunden. So habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Mich interessiert weniger die bauliche Realität, sondern das, was Behausung im übertragenen Sinn bedeutet: Rückzug, Ordnung, Zugehörigkeit, vorübergehende Sicherheit. Das Haus zeigt sich nicht als konkrete Architektur, sondern als Ambivalenz von Schutz und Zerbrechlichkeit, als Raum für Erinnerung, Struktur und Sprache. Die Serie CASA sind Tuschezeichnungen. Die Formen sind bewusst reduziert und naiv gehalten, fast wie Piktogramme – die einfachste Form von Bildzeichen, universell verständlich, reduziert und fast kindlich. In dieser Einfachheit liegt Offenheit: Das Haus ist nicht dieses Haus, sondern eine Idee – ein universelles Zeichen, irgendwo zwischen Comic, Logo und Ikone. So entstehen Bildformen, die allgemein lesbar, aber niemals eindeutig sind. Durch die Nüchternheit der Form und die gleichzeitig zeitintensive Ausführung, viele kleine Linien, die wie Härchen aneinandergereiht eine fellartige Oberfläche erzeugen, entsteht ein Spannungsfeld zwischen Strenge und Zartheit. Die performative Arbeit für Pohl Immobilien war hingegen sehr spielerisch. Es war ein Dialog zwischen Körper und Architektur. Ich wollte eine körperliche Bestandsaufnahme der Architektur schaffen. Die Performer Elisabeth Ramoser und René Dalla Costa haben mit ihrem Körper den Raum abgetastet, vermessen, sind selbst Teil des Interieurs geworden. Die Arbeit mündete in eine einmalige Performance auf der Baustelle HanGarten in Lana.

Für die Pfarrkirche St. Jakobus in Barbian hast du gerade den Altarraum neugestaltet. Davor hast du im Krankenhaus Bozen den Raum der Stille kreiert. Wie ich finde ein sehr spannendes Projekt. Wie bist du an diese Arbeit herangetreten?

Der Raum der Stille im Krankenhaus Bozen ist neben dem Altarraum der Kirche in Barbian eines von zwei architektonischen Projekten, die ich zusammen mit dem Designstudio Ruralurban realisieren durfte. Wenn ich einen Raum gestalte, denke ich ihn wie ein Bild und gehe ähnlich vor wie in der Malerei. Ich wollte einen Ort schaffen, den die Besucher:innen mit ihren Gedanken, Ängsten und Sorgen füllen können – und nicht umgekehrt. Ein Raum, der nicht spricht, sondern zuhört. Der Fokus lag auf Form, Material und Licht. Beim Betreten findet man Leere vor: ein paar Hocker aus Eiche und zwei Keramikvasen. Ein Lichtschacht lässt Tageslicht von oben in den Raum fallen. Eine leicht gebogene Wand mit einem feinen Spalt, aus dem Licht austritt, steht symbolisch für das Umblättern einer Buchseite – für Wandel und neue Wege. Ich setzte auf ehrliche, reduzierte Materialien: warmer Lehm an den Wänden, Harz am Boden. Der Raum der Stille soll ein Ort der Ruhe sein, religiös und weltanschaulich neutral. Ein Rückzugsort für Patient:innen, Angehörige und Personal, frei von religiösen Symbolen und für alle zugänglich.

Gib uns bitte noch einen kurzen Ausblick: Woran arbeitest du im Moment?

Zurzeit arbeite ich an einer großen Intarsienarbeit aus Stein für den Friedhof Maria Himmelfahrt in Oberbozen. Die Arbeit ist von japanischen Holzintarsien inspiriert, figurativ, aber reduziert, und wird am 2.11.2025 eingeweiht. Und dann haben sich noch ganz tolle Zusammenarbeiten ergeben, über die ich aber noch nicht zu viel verraten möchte.