Alto Adige, la grande menzogna del bilinguismo

Il saggio di Di Luca è l'anatomia di una reciproca indifferenza

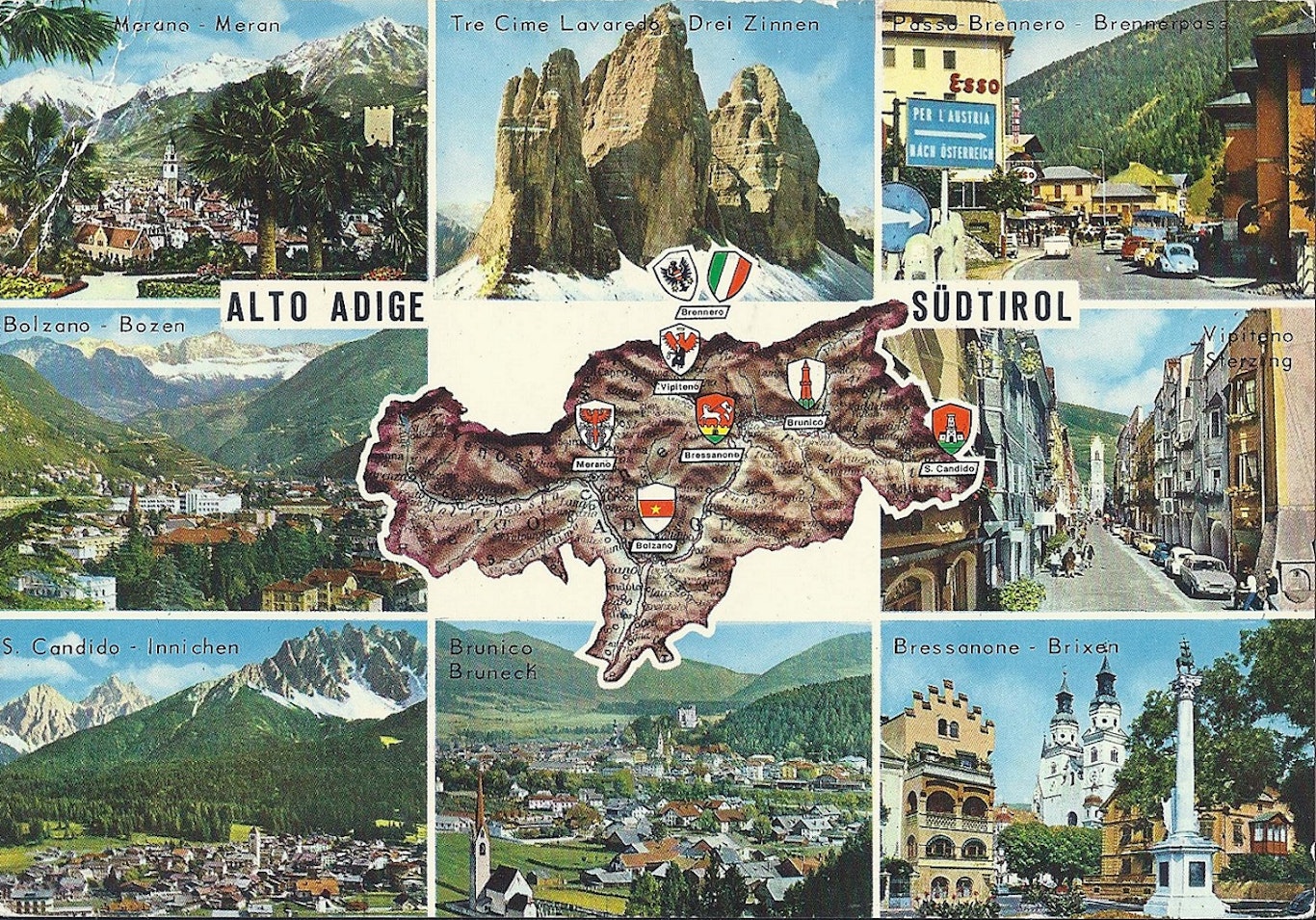

L’Alto Adige/Südtirol si racconta al mondo come un’oasi virtuosa di bilinguismo e convivenza pacifica: un esempio di autonomia che trae forza e giustificazione dalla tutela delle culture tedesca e ladina e dall’opportunità che ne deriva per tutti. Questa "cartolina" istituzionale, che celebra la diversità e la coesistenza riuscita, è da tempo lo spot nel quale la provincia è immersa; un’immagine ideale che nasconde le fragilità di un modello mai pienamente realizzato. È proprio in questa fenditura tra narrazione e realtà che si inserisce il saggio "Lingue matrigne. La menzogna del bilinguismo in Alto Adige/Südtirol" di Gabriele Di Luca (Alphabeta edizioni, 286 pagine, 17 euro). Un’opera che, con la sintesi perfetta tra saggio e reportage giornalistico, si pone l’obiettivo di decostruire questo mito fondativo, portando alla luce le criticità che la retorica ufficiale tende a rimuovere o mascherare.

Le lingue, ci ricorda Di Luca, non sono meri strumenti di comunicazione, ma vettori di identità, memoria e senso di appartenenza; possono accogliere o respingere, aprire mondi o diventare barriere insormontabili, essere "madri" o "matrigne". In Alto Adige il bilinguismo, celebrato come specchio di una comunità plurale, si rivela invece spesso un vincolo burocratico - simboleggiato dal temuto “patentino” di bilinguismo - e una facciata dietro cui si celano tensioni latenti e "le ipocrisie di una terra ancora attraversata da fratture profonde".

Il percorso di analisi del saggio si articola in due parti. La prima, "tesi", indaga il rapporto conflittuale tra le lingue, ponendo la domanda essenziale di un altoatesino/sudtirolese: "ma perché dovrei imparare la lingua dell’Altro?". La seconda parte, "scene", sottopone l'impianto teorico alla prova della quotidianità attraversando sette ambiti nevralgici: dalla toponomastica all’informazione, dalla politica alla scuola, dalla sanità fino al futuro delineato dall'intelligenza artificiale. Il quadro che emerge non è quello di una mancata integrazione tout court, ma di "una "coabitazione forzata" tra i diversi gruppi linguistici che ha progressivamente trasformato il conflitto etnico in uno stato di reciproca indifferenza - spiega Di Luca -. L'apparato autonomistico, pur rendendo possibile a ciascuno l’uso della propria lingua, ha generato società "radicalmente parallele". Coesistiamo, ma ci siamo allontanati, vivendo nel nostro piccolo mondo".

L'autore, nel suo lucido e provocatorio ritratto, avanza la diagnosi del "vivere senza gli altri": un congedo amaro che non si limita alla provincia di confine, ma anticipa un futuro globale di società parcellizzate e bolle linguistiche, dove "la comunicazione si farà sempre più difficile, nonostante la tecnologia". "L'obiettivo non è offrire ricette, ma descrivere ciò che è, per capire ciò che è". L'indifferenza, infatti, "cova pericoli", minacciando la rinascita di conflitti in caso di crisi economica o accesso limitato alle risorse. Il giornalista e intellettuale livornese che da trent'anni vive in Alto Adige, approfondisce le ragioni e le sfumature di questa analisi impietosa, scritta con la consapevolezza di chi si rivolge a "una terra assolutamente intermedia dove non ci sta nessuno".

Gabriele, parli di una progressiva involuzione: dall'attrito etnico si è passati a "una reciproca indifferenza". Come si concretizza questo distacco nella vita quotidiana?

La tua analisi è molto critica sul ruolo dell'autonomia, che con lo strumento del bilinguismo certificato, il "patentino", sembra aver catalizzato questo allontanamento.

Questo meccanismo perverso affonda le radici in uno spostamento concettuale. Si è passati dalla tutela della minoranza a un’autonomia che fa della difesa della cultura tedesca e ladina la sua colonna portante, giustificando con questo il ritorno sul territorio dei nove decimi del gestito fiscale. Il problema è quando questo sistema, anziché tutelare, genera segregazione efficiente. Il "patentino" è l'immagine di un bilinguismo come vincolo burocratico, un requisito normativo per l'accesso alle risorse, soprattutto lavorative. Quando è entrato in vigore le società si sono progressivamente allontanate, passando da uno stato di conflittualità a uno di reciproca indifferenza. È un sistema che rende possibile a ognuno l'uso della propria lingua - nella presupposizione mitologica che gli altri la capiscano - e questo ha generato società parallele. Paradossalmente, il sistema autonomistico rende l'indifferenza conveniente: fa molto comodo avere due sfere separate, perché generano competenze separate, più posti di lavoro, il doppio dei direttori e vicidirettori. La divisione frutta, perché se ci fosse un bilinguismo diffuso la selezione si baserebbe solo sulle competenze e sulla meritocrazia. Oggi, invece, tra seminalfabeti di qui e di là, ognuno è gigante tra i nani.

Dedichi un capitolo all'avvento dell'intelligenza artificiale che modifica il nostro rapporto con il linguaggio. In che modo la tecnologia rischia di esacerbare l'indifferenza piuttosto che abbattere le barriere comunicative?

L'AI e il digitale, seppur immateriali, sono pervasivi. Il cyberspazio ha già smaterializzato la geografia e l'AI trasla il bilinguismo: non è più lo sforzo individuale e faticoso, ma una funzione automatica, fluida e neutra. Le traduzioni sono istantanee, le interfacce ibride. Questo crea l'illusione di un bilinguismo "senza attrito". Tuttavia questa fluidità è un inganno: l'AI abbassa la barriera tecnica, dandoti la possibilità di tradurre istantaneamente, ma in questo modo può cristallizzare le distanze. Non abbatte le gerarchie linguistiche, ma le rende più efficienti e silenziose. L’AI algoritmizza il contatto, rendendolo simulazione. La traduzione automatica ci fa comprendere l'altro, ma non ci obbliga a incontrarlo; non crea dialogo, ma lo mima, prosciuga la relazione umana sostituendo il confronto con l'algoritmo. L'Alto Adige, così, diventa il regno del viversi accanto ma senza vedersi, senza percepire la presenza dell'altro. L'AI rende l'altro ancora più superfluo. Comunicare senza ascoltarsi davvero è il paradosso digitale che si somma all'indifferenza preesistente.

Nel libro non offri ricette, ma la tua analisi si conclude con un invito a "ridestare la curiosità" e a riscoprire le fonti della "desiderabilità dell’approccio con l’altro". Qual è la posta in gioco?

La possibilità di uscire dal nostro stato di indifferenza che, pur essendo una forma di pacificazione, è anche una grande forma di alienazione reciproca che cova pericoli. È una scelta pigra: ignorare l'altro è più semplice che tentare di comprenderlo. Ridestare la curiosità significa rendere l'Altro nuovamente desiderabile. La verità è che il bilinguismo dato per scontato non è più veramente desiderabile: dobbiamo recuperare il mistero, l’enigma che spinga all’incontro. Penso alla scrittrice Jhumpa Lahiri, indiana, che vive in America e scrive in italiano né per dovere burocratico né per utilità lavorativa: ha sposato un'altra cultura perché se ne è innamorata. Questo è l'atto radicale e non strumentale che l'indifferenza ha prosciugato: l'interesse profondo, intellettuale e affettivo che spinge all'acquisizione di una nuova lingua fino ad abbandonare la propria lingua madre. Il mio saggio è un tentativo di liberarsi di questo fardello, di lasciare andare queste riflessioni logoranti. Magari il "congedo", come atto finale del libro, può essere il punto di partenza per gli altri per ricominciare a pensare.