Tutto per chi passa, niente per chi resta

Milano e le Alpi sono davvero così lontane?

Demolizione dell’Ex Provveditorato agli Studi di Milano, COIMA, 2024, © Beatrice Citterio

Demolizione dell’Ex Provveditorato agli Studi di Milano, COIMA, 2024, © Beatrice Citterio

Nelle ultime settimane i giornali hanno raccontato di un importante – sebbene non del tutto imprevedibile – scandalo urbanistico a Milano, che coinvolge speculazione edilizia e nuove costruzioni, il sindaco e alcuni collaboratori, gli oneri di urbanizzazione, i permessi e le SCIA. Un’inchiesta che non ha sorpreso più di tanto, considerando la profonda trasformazione che sta vivendo la città e la quantità di immobili spuntati dal nulla nel giro di pochi mesi, nelle intercapedini di un tessuto urbano già saturo. Accanto ai nuovi edifici e ai grandi slogan crescono, parallelamente ma paradossalmente, la crisi abitativa e il costo della vita: ogni anno migliaia di persone sono costrette a spostarsi altrove, cedendo forzatamente il proprio spazio a chi può permetterselo.

Lo scandalo tocca anche il Villaggio Olimpico 2026, acquistato dal Fondo Porta Romana gestito da COIMA SGR insieme a Covivio e Prada Holding. Manfredi Catella, CEO e fondatore di COIMA, figura infatti tra i principali indagati. Il villaggio, successivamente lo studentato più grande d’Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro il caro affitti – ma propone stanze fino a mille euro a persona. A complicare il quadro di quest’opera indispensabile per i Giochi Invernali 2026, si aggiunge il piano approvato dal governo che prevede l’utilizzo di fondi pubblici per coprire gli extra-costi del Villaggio e della nuova Arena Santa Giulia: circa 100 milioni di euro che lasciano le casse pubbliche per volare in aiuto di interessi privati.

Cosa c’entrano le Olimpiadi – quindi – in tutto questo? E come si collega la vicenda di Milano alle valli toccate dai Giochi?

Abbiamo visto che Milano e le Alpi non sono poi così vicine come potrebbe trasparire dalle pubblicità olimpiche: dalle 3 alle 5 ore di auto – ovvero di trasporto privato – separano infatti Milano da ciascuna delle località olimpiche. Il risultato è un traffico soffocante, soprattutto nel weekend, ovunque. Per non parlare delle tempistiche previste per spostamenti con mezzi pubblici. Alla distanza geografica si aggiungono le differenze culturali, sociali, politiche ed economiche intrinseche ad una geografia profondamente diversa da quella urbana – e su cui troppi pochi fondi vanno a risolvere i problemi persistenti e reali a favore di investimenti fagocitati dalla grande industria turistica. Ognuno di questi luoghi però, a lato delle diversità, vive problematiche trasversali comuni, in gran parte derivate da uno sviluppo turistico verticale e sempre meno attento alla vita – se non alla sopravvivenza – della popolazione permanente. Problematiche che, come abbiamo visto spesso sui giornali, vengono ampiamente accelerate dal modello di pianificazione e investimento previsto anche dai giochi olimpici invernali, oltre che da ogni altro mega-evento (come i mondiali di sci, ad esempio).

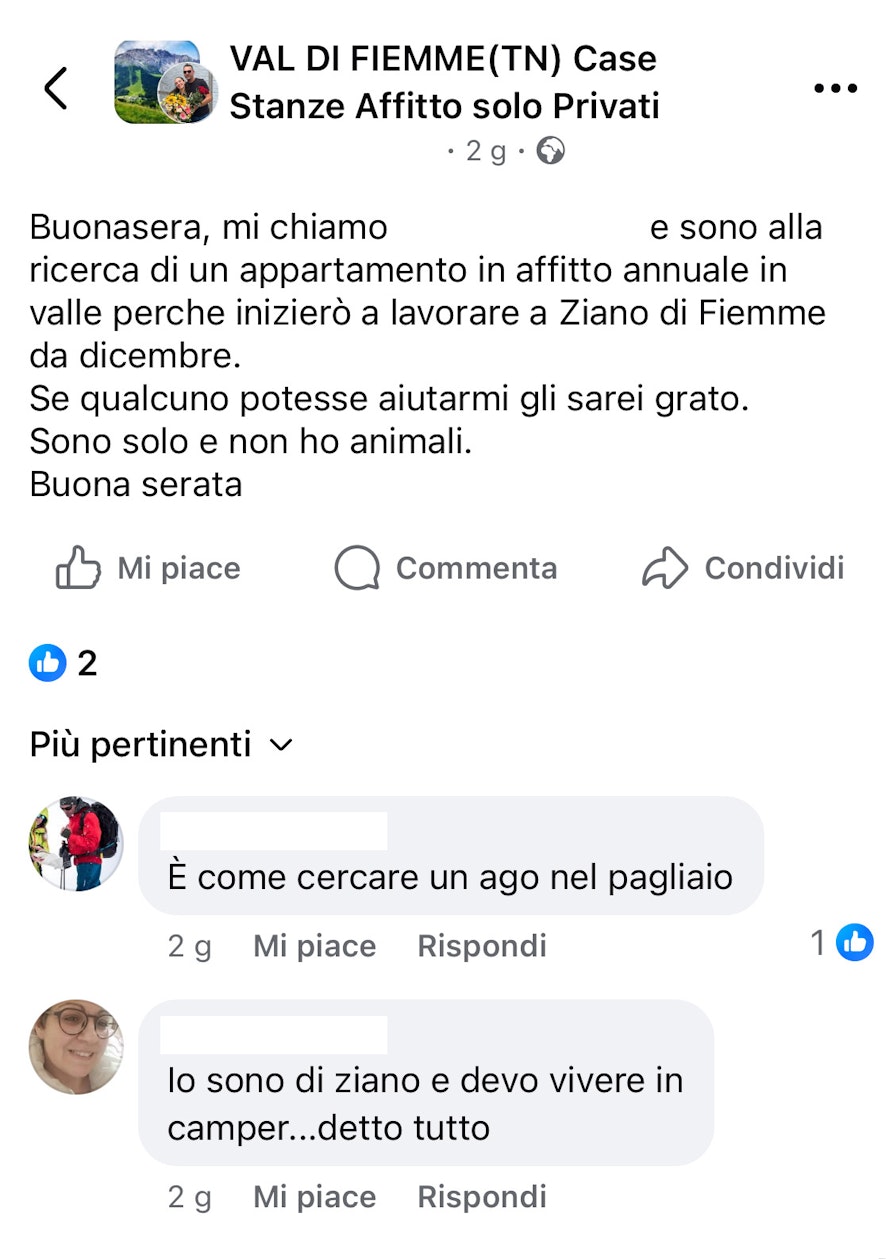

Se a Milano infatti la crisi abitativa costringe gli abitanti a cercare casa altrove – la stessa cosa succede a Cortina d’Ampezzo, Predazzo o a Bormio – tutte e tre le località olimpiche – dove, se ci fosse bisogno di conferme, innumerevoli gruppi Facebook “cerco casa” testimoniano una situazione abitativa gravissima. Molte delle persone che cercano – senza trovarlo – l’affitto di una casa che superi i tre mesi che intercorrono tra un’alta stagione e l’altra, ma non tocchi le cifre astronomiche tipiche dell’affitto a settimane, si trovano a fare i conti con l’impossibilità di abitare dove lavorano.

Il risultato è che i servizi muoiono e i figli e le figlie di chi abita questi territori son costretti a spostarsi. Cosa rimane quindi di quella “autenticità” e “identità” tanto care alle propagande regionali e nazionali olimpiche? Ben poco, forse solo gli slogan.

Milano, la Valtellina, la Val di Fiemme, la Val Pusteria e soprattutto Cortina d’Ampezzo, insieme a tutte quelle valli limitrofe che – stimolate da finanziamenti pubblici e privati costanti – inseguono questo apparentemente unico modello di sviluppo, stanno imparando a proprie spese cosa significa affidarsi a presenze temporanee, flussi scostanti e ingenti investimenti esogeni. Le responsabilità però ricadono soprattutto su chi disegna le politiche e le strategie per il territorio: logiche piegate unicamente al profitto, dove i soldi viaggiano a circuito chiuso e i guadagni (quelli veri) continuano a circolare sempre nelle stesse mani. “Abitare un territorio” significa presidiarlo, tutelarlo e prendersene cura. Senza popolazione permanente – esiste davvero un paese? E soprattutto, senza popolazione permanente, a chi potremo attribuire quella “tradizionalità” che tanto esaltiamo nella promozione turistica e nelle retoriche governative?

Roberta de Zanna, consigliera comunale per Cortina Bene Comune a Cortina, ha intitolato uno degli articoli che ha scritto per un giornale locale “senza proprietà c’è ancora identità?”. Dove per proprietà si intende non tanto quella privata locale ma quella condivisa, della popolazione: spazi che accompagnino la vita del paese.

È evidente che il modello turistico che stiamo inseguendo non funziona più, e che una valle non può più vivere solo di turismo. Ma soprattutto, la montagna non è solo turismo.