„Ein Versuch, mit den Toten zu erzählen.“

Im Gespräch mit Ricarda Messner, Finalistin beim Franz-Tumler-Literaturpreis 2025

Autorin Ricarda Messner, © Diana Pfammatter/Suhrkamp Verlag

Autorin Ricarda Messner, © Diana Pfammatter/Suhrkamp Verlag

Zum zehnten Mal wird heuer in Laas der Franz-Tumler-Literaturpreis für deutschsprachige Debüts verliehen. Unter die fünf Finalist:innen dieser Jubiläumsausgabe, die am 18. und 19. September 2025 stattfindet, hat es auch die Berliner Autorin Ricarda Messner mit ihrem Erstlingswerk „Wo der Name wohnt“ (2025, Suhrkamp) geschafft. Sie wurde vom Schweizer Journalisten Manfred Papst für den Preis vorgeschlagen.

Riccarda Messner liest am 19. September um 14:30 im Josefshaus in Laas aus ihrem Buch. Die Veranstaltung ist frei zugänglich.

Der Name, in dem Sie geboren sind, ist nicht Ihr Geburtsname. Im Namen Ihrer Mutter. Im Mutternamen. Ich sehe den Mutternamen, sage ich, auf der ersten Urkunde, auf der, die meine Geburt bestätigt, und sie wiederholen, nein, Sie sind im Namen des Vaters geboren.

Für franzmagazine habe ich vorab mit Ricarda Messner über ihr Buch und ihre Familiengeschichte gesprochen.

Liebe Ricarda, in deinem Debüt-Roman öffnest du uns eine (Haus)-Tür, durch die wir einen sehr intimen Blick auf einen Teil deiner Familie und deren Geschichte werfen dürfen. Was hat dich dazu bewogen, diese Geschichte zu schreiben?

Bei diesem Buch hatte ich oft das Gefühl, dass es zu mir gekommen ist und seinen eigenen Weg durch eine Kette von Ereignissen gefunden hat. So viel davon habe ich schon in mir getragen: Erinnerungen, Geschichten, Materialien und Fragen. Es ist ein Versuch, sich den Wegen und Bewegungen der eigenen Familie anzunähern. Ich denke, dieser intime Blick entsteht insbesondere durch die Nähe, aus der und von der ich erzähle. Ich erzähle aus der Wohnung, in der ich selbst immer noch wohne. Eine Wohnung, in der neben den Erinnerungen heute auch das Nachbarhaus liegt, in dem meine Großeltern wohnten. Als Erwachsene lebte ich noch in direkter Nachbarschaft mit meiner Großmutter und als Kind habe ich viele Jahre mit meinen Großeltern dort verbracht.

Wie hat es deinen Schreibprozess beeinflusst, dass du so nahe am Ort des Geschehens wohnst? Du hast ja – im Gegensatz zu deinen Großeltern und deiner Mutter – dein ganzes bisheriges Leben an einem Ort verbracht, hast also keine Exil-Erfahrung gemacht.

Unmittelbar. Welche Abstände, Abläufe, Verflechtungen und Verluste lassen sich aus dieser Nachbarschaft erzählen? Wie funktioniert überhaupt Erinnerung, wenn man alltäglich an ihr vorbeiläuft? Mich hat interessiert, dass sich hier gewisse Zeiten täglich übereinanderlegen. Es wäre ein ganz anderes Buch geworden, wenn ich hier nicht mehr leben würde. In den ersten Jahren des Schreibens habe ich den Ort noch nicht direkt einbezogen, auch weil ich mich mehr an einer linearen Chronik oder Erzählung versucht habe – einem eher historischen Verständnis von Zeit. Mich interessiert die Vergangenheit jedoch nicht als losgelöste Zeit, als das, was einmal war, sondern vielmehr, wo zeigt sich das Heute im Gestern, das Gestern im Heute.

Ich denke, das Buch ist außerdem ein Versuch, mit den Toten zu erzählen, und auch hierbei hat mir der Ort geholfen: Hier sind sie weiterhin anwesend, hier sehe und höre ich sie direkt vor mir. Ich habe mit dem Ort gearbeitet, habe mich oft einfach vor das Haus gesetzt oder bin ins Treppenhaus gegangen – habe mich auf die Stufen gesetzt und bin etliche Male die fünf Stockwerke zur alten Wohnung meiner Großeltern gelaufen. Ich denke, wenn es schon einen räumlichen Abstand gäbe, wäre es mehr ein Buch über die Toten geworden. Das hätte ich nicht gewollt. Ich habe mich bemüht, einen anderen Zugang zur Sprache zu finden, sodass die Toten mich weiterhin an die Hand nehmen.

Überhaupt interessiert es mich oft, wie das Räumliche, das Wort beeinflusst. Was umgibt einen, welche Wände sind es, die miterzählen, was sehen die Augen? Ich habe eben aus einer Position des Privilegs erzählt. Ich kann bleiben, kann eben seit 35 Jahren diese eine Straße hoch- und runterlaufen. Während des Schreibens habe ich viel von Georges Perec gelesen. In Träumen von Räumen schreibt er: „Meine Heimat, die Wiege meiner Familie, das Haus, in dem ich geboren worden wäre, der Baum, den ich hätte wachsen sehen, (den mein Vater am Tag meiner Geburt gepflanzt hätte), der Speicher meiner Kindheit, gefüllt mit intakten Erinnerungen.“ Zu diesem Satz bin ich sehr oft zurückgekehrt. Weil ich das Gegenteil sagen kann, ich habe diese Bäume gesehen, bemerke, wenn einer gefällt wird oder nicht. Aus und in dieser Ruhe, konnte ich uns als Familie erzählen, verorten.

Ein zentrales Motiv im Buch ist die Wohnungsauflösung deiner Großeltern, die du vollziehst. Du erzählst dadurch die Geschichte anhand von Gegenständen, die sich in der Wohnung deiner Großeltern befanden, aber auch anhand von Musiklisten, Dokumenten, Speisen. Warum hast du diesen Zugang gewählt?

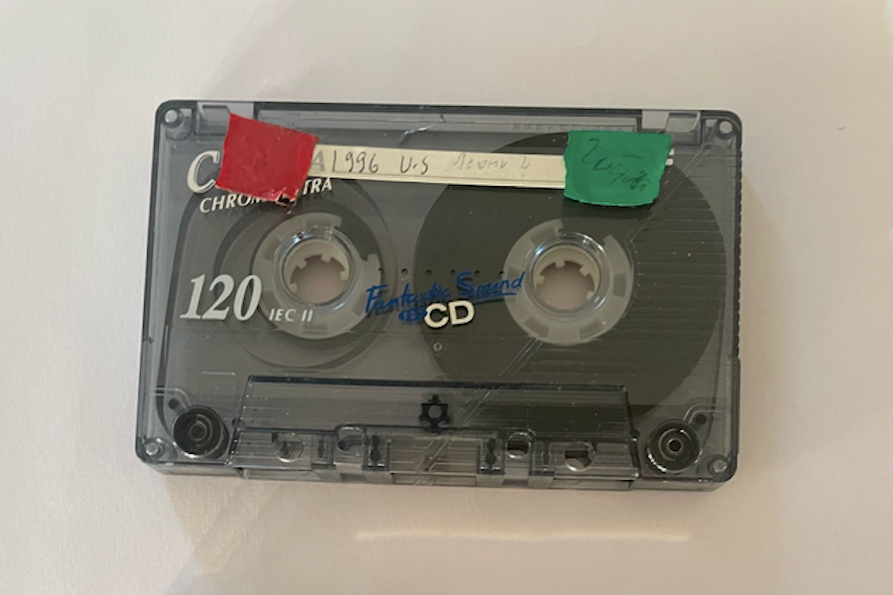

Ich habe viel über das Bild einer Wohnungsauflösung nachgedacht. Es hat etwas Sentimentales, etwas Schmerzhaftes, etwas Schönes. Je länger ich an dem Buch geschrieben habe, desto mehr habe ich allerdings das Brutale darin bemerkt. In diesem Moment sind wir in der mächtigen Position zu entscheiden, was von einem Leben bleibt, was wir aussortieren und was wir mitnehmen – mal bewusst, mal unbewusst. Unabhängig davon, ob jemand ein Buch schreibt oder nicht, erzählen wir damit ein Leben nach dem Tod weiter. Dieses Gefühl hat mich auch oft während des Schreibens besucht. Verwalte ich hier Leben, indem ich uns anordne? Mit welchem Recht bediene ich mich an den Erinnerungen, Erlebnissen, Anekdoten, Gegenständen? Deswegen habe ich immer wieder versucht, den Zugang zu finden, dass die Gegenstände ein Weg sind, die Toten zurück zu erzählen, sie damit sprechen zu lassen. Zum Beispiel hat mein Großvater sein Leben lang Kassetten mit Liedern zusammengestellt. Mit vielen dieser Lieder bin ich aufgewachsen. Viele davon habe ich nicht verstanden. Eines Tages, während ich an dem Buch schrieb, habe ich diese Kassetten aus einer Kiste genommen, sie angehört, mir Notizen gemacht und sie teilweise übersetzt. Da habe ich, 30 Jahre später, zum ersten Mal verstanden, mit welchen Sätzen sich mein Großvater schlafen gelegt hat. Aufgrund seiner Biografie waren einige dieser Sätze schmerzhaft, seine Eltern wurden ermordet. Da er persönlich aber nie darüber gesprochen hat, über seine Toten, wollte ich jedoch nicht interpretieren, wie er sich beim Anhören der Lieder gefühlt hat, woran er vielleicht gedacht hat. Also entschied ich mich, die Liedtexte in die Erzählung einzubauen und sie für sich sprechen zu lassen. Für mich ist mein Großvater auf diesen Seiten der Erzähler.

In deinem Buch beschreibst du auch eure Familienreisen nach Riga. Wie fühlst du dich mit Lettland verbunden und hat sich deine Beziehung zu Lettland durch das Schreiben an diesem Buch verändert?

Im Buch heißt es: „Ich war zehn Jahre alt bei unserer ersten gemeinsamen Reise ins Früher. Meine Großeltern und Mutter nahmen meinen Vater und mich mit, sie selbst kehrten nach 28 Jahren das erste Mal zusammen zurück. Auf einem Foto stehen meine Mutter, Großmutter, Großvater und ich nebeneinander. Wir sind alle gleich groß, ich habe sie eingeholt, wachse ihnen bald über den Kopf, stehe dort fast als jüngstes Großmütterchen, kann sie sehr bald alle in mir wie in einer Matrjoschka einsammeln.“ Ich denke immer noch viel über dieses Bild nach, gerade wegen dieser Sprache der Körper. Lettland eröffnet mir vor allem diesen Zugang, da ich den Ort nur auf Englisch allein besuchen kann. Seit mehreren Jahren fahren meine Mutter und ich jährlich zurück. Nach einiger Zeit ist mir dort aufgefallen, dass sie anders läuft als auf den Straßen hier, ihr Körper spricht anders. Auch wenn sie oft sagt, sie wisse nicht, was sie mir erzählen solle, tut es ihre Haltung. Zum Beispiel, wenn sie an Straßenecken stehen bleibt, hochschaut oder sich überhaupt mit einem anderen Bewusstsein zum Umfeld verhält. Ich glaube, ich habe vor allem dort auch diese Sprache gelernt und sie zum Teil des Schreibens, des Sehens gemacht.

Den verschiedenen Kapiteln stellst du ja deine Korrespondenz mit den deutschen Behörden voraus. Darin geht es darum, dass du gerne den Nachnamen deiner Großeltern und Mädchennamen deiner Mutter annehmen möchtest. Deine Bitte wird aber immer wieder abgelehnt. Warum hast du diesen Wunsch? Und warum lässt du uns Leser:innen auch daran teilhaben?

„Und irgendwo zwischen den beiden Häusern, ich zählte während der Wohnungsauflösung zum ersten Mal die Schritte, überkam mich eine Sehnsucht. Ich wollte den Nachnamen wieder tragen, sehnte mich nach ihm wie nach Großmutters Gesicht, das ich nicht mehr sehen würde“, heißt es auf Seite 14. Kurz bevor ich den Buchvertrag erhielt, schrieb ich einen Brief an das Bezirksamt mit der Bitte, meinen ersten Geburtsnamen, Levitanus, den Familiennamen meiner Mutter, wieder annehmen zu können. Ich formulierte allerdings eher inoffizielle Zeilen, sprach von einem »Herzenswunsch« und davon, »dass ich den Namen weiter am Leben erhalten möchte«, und legte meine beiden Geburtsurkunden bei, da ich noch im Namen meiner Mutter geboren bin. In der Antwort des Bezirksamts wurden die Gründe aufgezählt, warum eine Namensänderung nicht mehr möglich wäre, warum der Muttername nicht mehr mein Geburtsname sei. Als der Roman zum ersten Mal in seiner fast fertigen Struktur stand, übertrug ich einzelne Sätze aus dem Amtsschreiben, sie bildeten eine Art Zäsur zwischen den Geschichten. So sind es wahrscheinlich auch Geschichten gegen die Ablehnung der Namensänderung geworden.

Und jetzt, da das Buch seit etwa einem halben Jahr veröffentlicht ist, ist mir durch Gespräche und Lesungen etwas Anderes bewusst geworden. Ab und zu wird man gefragt, für wen das Buch geschrieben wurde oder ob es eine bestimmte Vorstellung von der Leserschaft gab. Es ist der Name, in dessen Sehnsucht ich geschrieben, an den ich wie an ein Gesicht erinnert habe. Der Name hat mir zugehört und damit all diejenigen, die in diesem Namen gelebt und gesprochen haben – diese Vorstellung gefällt mir. Und dieser Name ist mir immer voraus, er weiß von seinen Geschichten, seinen Wegen. Paul Celan hat diesen Gedanken in seinem Gedicht Es war alles anders viel großartiger formuliert und dem Namen einen Körper gegeben: „(...) der Name Ossip kommt auf dich zu, du erzählst ihm, was er schon weiß, er nimmt es, er nimmt es dir ab, mit Händen.”

Was nach mir kommt, weiß ich nicht. Die einzige Tochter einer einzigen Tochter. Gestern war ich fünf. Morgen bin ich fünfzig.

Ricarda Messner, geboren 1989, lebt und arbeitet in Berlin. Sie ist Verlegerin, Kuratorin, Autorin und Redakteurin. Für ihren Debütroman Wo der Name wohnt erhielt sie das Alfred-Döblin-Stipendium und den Literaturpreis Fulda 2025 und stand außerdem auf der Longlist des Puchheimer Buchpreises 2025. Sie ist Mitbegründerin und Herausgeberin des Independent Magazins Flaneur, das sich pro Ausgabe einer Straße in einer anderen Stadt widmet und mehrfach ausgezeichnet wurde sowie des multimedialen Projekts SOFA Magazine.