Von innen kommen, aber von außen blicken

Zwischen Heimatfilm und Sprengsatz – Zweitland von Michael Kofler. UPDATE 23.1.2026: ZWEITLAND gewinnt beim Bayerischen Filmpreis den mit mit 10.000 Euro dotierten Newcomer-Regiepreis.

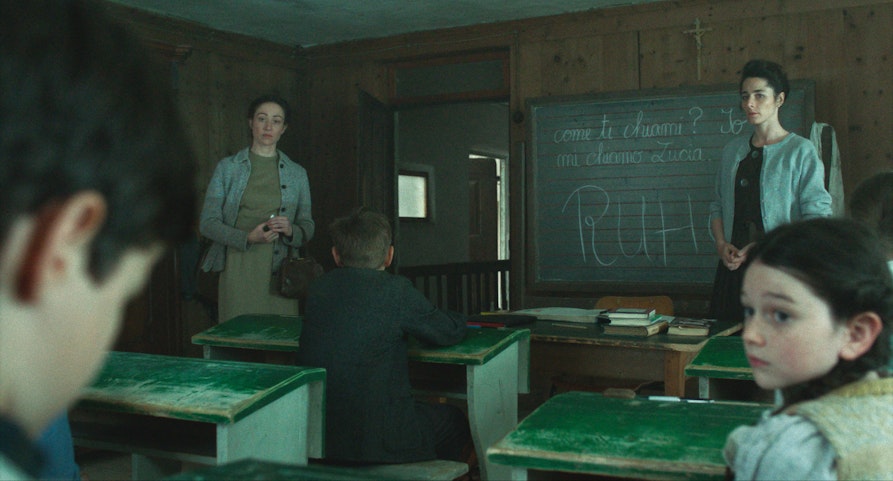

© Starhaus Filmproduktion

Es ist ein Film, den Südtirol eigentlich schon längst gebraucht hätte. Und einer, der erstaunlich leise daherkommt für ein Thema, das buchstäblich explodiert ist. Mit Zweitland wagt sich Regisseur Michael Kofler an die Bombenjahre der 1960er – jene Zeit, in der Südtirol zum Schauplatz einer ethnisch-nationalen Krise wurde und die heute gern in die hintere Schublade der Geschichte verbannt wird ... Zwischen den Postkartenwiesen und Aperol-Terrassen von 2025 wirkt diese Episode so fern, dass sie fast surreal erscheint – und genau dort beginnt Koflers Film: im Nebel eines kollektiven Vergessens.

Vergangenheit, die sich als Gegenwart tarnt

Der Film zeigt das, was Südtirol immer war und nie ganz zugeben wollte: ein Zerrbild zwischen Opfermythos und Täterstolz, zwischen Heimatidylle und toxischer Männlichkeit. Kofler erzählt diese Geschichte nicht als Geschichtsstunde, sondern als Familiendrama – durch die Brüder Paul (Thomas Prenn) und Anton (Laurence Rupp) und die Frau dazwischen, Anna (Aenne Schwarz). Letztere ist nicht nur die Lehrerin im Dorf, sondern die eigentliche Lehrende des Films: eine Figur, die leise den Boden unter der männlichen Rhetorik wegreißt. Der Film leistet dabei, was in Südtirol selten geschieht: Er nimmt den Konflikt beim Wort, ohne ihn zu verklären. Kein Folklorepathos, keine Marmorstatue der Opferrolle – stattdessen Nebel, Schmutz, Angst, Wut, ein Stadel voller Zweifel.

Vielleicht ist das größte Verdienst von Zweitland, dass er sich nicht in Lokalgeschichte verliert. Denn, Hand aufs Herz: Wer aus Deutschland auf Südtirol blickt, kennt das Muster nur allzu gut – das Leiden am Eigenen, die Überhöhung der „Heimat“, die politische Radikalisierung aus gekränkter Identität. Nur dass hier eben nicht „Reichsbürger“ Keller voller Munition stapeln, sondern Bauern Bomben bauen.

Koflers Figuren stolpern in moralische Grauzonen, die verdächtig modern wirken: Wann wird Selbstbestimmung zur Ideologie? Wo endet Loyalität, wo beginnt Schuld? Und wer profitiert eigentlich vom ständigen Gerede über „Identität“, während Menschen immer noch in Armut, Angst oder Anpassung leben?

In einer Zeit, in der Grenzen wieder gezogen, Minderheiten wieder instrumentalisiert und Demokratie von Populist:innen wiederverwertet wird, ist Zweitland kein Heimatfilm, sondern eine Warnung in Cinemascope.

Vielleicht gelingt Kofler dieser Balanceakt auch deshalb, weil er, wie er selbst sagt, von innen kommt, aber von außen blickt. Geboren in Südtirol, ausgebildet in London, pendelt seine Perspektive zwischen Dörflichkeit und Weltbühne. Das merkt man dem Film an: Seine Bilder sind unromantisch, seine Figuren unheroisch, seine Haltung unpathetisch. Zweitland ist kein Abgesang auf das Vergangene, sondern ein Versuch, endlich einmal ehrlich hinzusehen. Kofler ist Alumnus des Berlinale Talent Campus, gewann mit dem Drehbuch zu Zweitland den Hauptpreis des Racconti Development Lab der IDM Film Commission Südtirol und feierte mit seinem Debüt 2025 beim Filmfest München Premiere – als Teil der CineCoPro Competition für internationale Koproduktionen. Ein Regisseur also, der die Heimat nicht verklärt, sondern sie durch den Umweg über die Welt neu betrachtet.

Oder, um es ironisch zu sagen: Ein Film, der zeigt, dass Heimat auch dann noch kompliziert bleibt, wenn der Dialekt schön klingt und das Bergpanorama perfekt im Fokus liegt.

Über genau diese Spannungsfelder – zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Heimat und Verantwortung – habe ich mit Regisseur Michael Kofler gesprochen.

Das erste Interesse bzw. eine erste Faszination für dieses Thema wurde bereits in meiner Jugend geweckt. In bin in den 90er Jahren in Südtirol aufgewachsen. Der Tourismusboom hatte bereits begonnen und Südtirols Ruf als idyllisches Urlaubsparadies war geboren. Der Gedanke, dass diese vom Hochglanztourismus geprägte Umgebung, in der ich aufwuchs, nur wenige Jahrzehnte zuvor ein ethnisch-politischer Krisenherd war, wo Bomben explodierten und scharf geschossen wurde, schien mir unvorstellbar. In der Schule haben wir damals sehr wenig über diese Zeit gelernt und, wenn man sich selbst darüber erkundigen wollte, wurde nicht gerne darüber gesprochen. Das Thema war zu einem bestimmten Maß mit einem Tabu belegt. Ich glaube durch dieses Schweigen spürte man, dass neben den physischen Narben, vor allem noch kollektive, emotionale Narben allgegenwärtig waren. Auch wenn ich das damals als Heranwachsender alles noch nicht so einordnen konnte, haben mich die Fragen nach den Ursachen für diese Narben nie wirklich losgelassen. Dann Jahre später, als ich schon lange im Ausland lebte, erkannte ich, dass genau die Themen, die mich damals beschäftigten (politische Verantwortung, Radikalisierung, toxische Männlichkeit und Identitätssuche) heute drängender sind denn je. Ich glaube, gerade bei einem historischen Film ist ein relevanter, ja sogar dringlicher Gegenwartsbezug extrem wichtig. Diese thematische Relevanz und Aktualität für das Hier und Heute war ausschlaggebend für die Entscheidung, mich diesen zeitlosen Themen und diesem Teil Südtiroler Geschichte filmisch zu widmen.

Du bist selbst in Südtirol aufgewachsen, hast aber in London studiert und gearbeitet. Inwiefern hat diese „doppelte Perspektive“ – von innen und außen – deine Sicht auf die Geschichte und die Region geprägt?

Das Drehbuch zu Zweitland ist auch während meiner Zeit in London entstanden. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, in einer der multikulturellsten Städte der Welt zu leben und zu arbeiten. Das war eine großartige menschliche Bereicherung für mich auf so vielen Ebenen. Speziell für meine Arbeit an diesem Projekt war mir die Perspektive von außen extrem wichtig. Bei historischen Stoffen wie diesem ist es für einen Autor meiner Meinung nach unabdingbar, im kreativen Entstehungsprozess einen objektiven Blick von außen einnehmen zu können. Natürlich war es bei so einer lokal-spezifischen Geschichte von Vorteil und sehr hilfreich, dass ich als Südtiroler die kulturellen, sprachlichen, gesellschaftlichen und sozialen Eigenheiten dieser Region und ihrer Menschen kenne und verstehe. Das hat mir geholfen, um authentische Figuren und eine authentische Welt für diesen Film zu schaffen. Viel wichtiger finde ich es jedoch bei einer solchen Thematik, die geschichtlichen Ereignisse und Entwicklungen emotional unbefangen, stets einem nüchternen und vor allem kritischen Blick von außen zu unterziehen. Das war auch von Anfang an immer eine Bedingung an mich selbst. Ich habe mich diesem Stoff erst annähern können, als ich gespürt habe, dass ich zu dieser Perspektive von außen imstande war.

Der Film erzählt nicht nur von politischen Spannungen, sondern auch eine sehr persönliche Familiengeschichte. Wie wichtig war es dir, das Private und das Politische miteinander zu verweben?

Im Zentrum des Films steht in der Tat eine Familie. Ich möchte jedoch betonen, dass es sich dabei nicht um eine persönliche Geschichte handelt, weder um meine eigene noch um eine aus meinem persönlichen Umfeld. Die Familie und die Figuren im Film sind fiktional. Das Private und das Politische miteinander zu verbinden, war mir sehr wichtig. Ich glaube das Private ist irgendwo immer auch politisch. Damals wie heute. Einer meiner persönlichen Ausgangspunkte für diesen Film war eine Spurensuche nach den Ursachen der emotionalen Wunden, die jene Zeit bei den Menschen hinterlassen hat. Deshalb habe ich schon sehr früh entschieden, den Film als Familiendrama zu erzählen. Den Fokus darauf zu legen, wie ein politischer Konflikt sich in ein Familienleben einschleichen und es von innen heraus aushöhlen kann. Mein Ziel war es, die Geschehnisse der großen politischen Bühne im Kleinen zu reflektieren, um so nah wie möglich an den Figuren entlang zu erzählen. Die Familie als kleinste gesellschaftliche Einheit ist meiner Meinung nach eine ideale Konstellation dafür. Nirgendwo sonst liegen Einheit und Spaltung oder Geborgenheit und Verletzung oft so nah beieinander wie im familiären Umfeld. Besonders in einer Gegenwart extremer Polarisierung, in der politische, gesellschaftliche, soziale und ethische Fragen unsere Gesellschaft bis in die Familien hinein oft zutiefst spalten.

Mit Thomas Prenn und Laurence Rupp verkörpern zwei starke Schauspieler die gegensätzlichen Brüder. Was war dir bei der Besetzung besonders wichtig – und was hat dich an dieser Konstellation gereizt?

Ich bin sehr glücklich, dass ich mit Thomas Prenn, Aenne Schwarz und Laurence Rupp einen extrem hochkarätigen Cast für die Hauptrollen gewinnen konnte. Im Zentrum von Zweitland steht eine Dreiecksgeschichte von zwei Brüdern und einer Frau. Die Besetzung dieser Dreierkonstellation war für mich als Regisseur eine der wichtigsten und schönsten Herausforderungen dieses Films. Thomas Prenn war als Hauptfigur Paul der Ausgangspunkt dafür. Thomas ist, wie ich, Südtiroler und auch für ihn war es ein sehr persönliches Projekt. Ein Grundelement des Films ist das fatale Wechselspiel von toxischer Maskulinität und politischer Gewalt. Ich wollte diese Frage in erster Linie in der Darstellung eines ungleichen Brüderpaares erkunden. Für die beiden Brüder war mir wichtig, das richtige Maß an Ambivalenz zu finden. Einerseits wollte ich genug Überschneidungspunkte zwischen den beiden, um ein tiefes Bruderverhältnis erzählen zu können, und andererseits genug Reibungsflächen, um die Bindung der beiden an ihre Grenzen zu führen. Thomas und Laurence haben sich exzellent in diesem Spannungsfeld bewegt und haben diese Brüderbeziehung auf eine ganz neue Ebene gehoben. Umso wichtiger war die Besetzung der weiblichen Hauptfigur Anna als zukunftsweisendes Gegengewicht zu diesem Brüderpaar. Aenne Schwarz verleiht der Figur eine einzigartige feine, stoische Wucht, die sich zwischen all der Männlichkeit behaupten, aber sich vor allem auch von ihr befreien kann.

Zweitland zeigt eine Gesellschaft im Umbruch – zwischen Tradition, Unterdrückung, Aufbruch und Gewalt. Siehst du Parallelen zu aktuellen gesellschaftlichen oder politischen Dynamiken?

Definitiv! Die Themen, die im Film verhandelt werden, haben eine unmittelbare Aktualität. Das war einer der wichtigsten Beweggründe für mich, um diesen Film zu machen. Zweitland behandelt die politische Verantwortung des einzelnen und die Frage, wie weit man gehen muss und darf, um ihr gerecht zu werden, ohne sich schuldig zu machen. In einer Gegenwart, in der das Vertrauen vieler in das politische Establishment und in traditionelle demokratische Strukturen schwindet und der Populismus erneut in viele Parlamente Einzug hält, ist die Frage nach politischer Verantwortung relevanter denn je. Grenzzäune werden wieder gezogen und der öffentliche Diskurs wird oft von der Frage bestimmt, was uns als Menschen trennt – nicht was uns verbindet. Dabei geht es im Film nicht darum, was richtig oder falsch ist, sondern vielmehr um die Grauzonen dazwischen. Es geht darum, dass es in der Regel keine einfachen Lösungen für komplexe Probleme gibt und besonders darum, dass die Versuchungen, aber auch die Gefahren immens sind, sich vermeintlich einfachen Lösungen hinzugeben. Vielleicht geht es darum, dass Polarisierung uns keine Antworten geben wird, sondern dass die Antworten, die wir suchen oft in der Mitte liegen. Dort, wo Dialoge stattfinden und Kompromisse geschlossen werden.

Vor allem die Figuren des Films spiegeln relevante Parallelen zu gegenwärtigen Dynamiken wieder. Im Zentrum ein junger Mensch, hin- und hergerissen zwischen Loyalität und Selbstverwirklichung, auf der Suche nach einem Platz in der Welt. Im Grunde ist es eine Geschichte über Menschen, die sich fragen was es heißt, Mensch zu sein und Mensch zu bleiben. Eine Frage, die in unserer heutigen Welt, die sich extrem wandelt, allgegenwärtig sein sollte.

Deine Figuren, besonders Anna, scheinen auch ein feministisches Moment zu tragen – den Wunsch nach Selbstbestimmung in einer patriarchalen Umgebung. War das eine bewusste Setzung?

Es war mir extrem wichtig, inmitten dieser patriarchalen Strukturen eine weibliche Perspektive darzustellen, die einen anderen Weg vorschlägt und sich nicht davor scheut, ihn auch zu gehen. Eine der zentralen Fragen des Films ist, inwiefern nicht nur Ideologien, sondern auch die destruktiven Kräfte und archaischen Rollenbilder toxischer Männlichkeit zu politischer Radikalisierung beitragen. Natürlich habe ich dadurch nach Figuren gesucht und vor allem in Anna eine gefunden, die dem Patriarchat die Maske abnehmen und einen Spiegel vorhalten kann. Anna strebt nach persönlicher Selbstbestimmung und ist letztendlich bereit, einen sehr hohen Preis dafür zu bezahlen. Ihr Handeln trägt sehr feministische Züge, aber ich glaube ihr Motiv ist letztendlich immer universell menschlich. Ihr Handeln und Streben ist ein Appell an die Empathie und dadurch bringt sie das patriarchale Konstrukt ins Wanken.

Und zuletzt: Nach einem so intensiven Projekt – worauf freust du dich jetzt am meisten? Ruhe, den nächsten Film oder endlich einfach nur wieder Kino ...?

Jetzt kommt noch der schönste Teil der Arbeit, nämlich den Film seinem Publikum zu präsentieren. Ich freue mich sehr über eine Reihe von Filmfestivaleinladungen im In- und Ausland und bin sehr gespannt auf die internationalen Zuschauer:innenreaktionen. Dann steht natürlich noch ein sehr wichtiger Meilenstein an und zwar den Film nach Hause nach Südtirol zu bringen. Zweitland wird ab 20. November 2025 in den Kinos in Südtirol zu sehen sein. Darauf freue ich mich natürlich sehr. Am 4. Dezember folgt dann der Kinostart in Deutschland. Die Reise ist also noch nicht zu Ende und ich hoffe, der Film wird sein Publikum finden. Ich arbeite aber bereits an einigen neuen Ideen.

Was bleibt, ist ein Gefühl der Beklemmung – und vielleicht das Erstaunen darüber, dass ein Film aus Südtirol so gar nichts mit der touristischen Selbstvermarktung des Landes gemein hat. Zweitland will nichts verkaufen. Er will, dass man zuhört. Vielleicht ist das die ehrlichste Form von Kino, die dieses Land derzeit zu bieten hat: eines, das endlich aufhört, sich selbst zu beschönigen.