Johanna Strachwitz – We Go Where We Never Belonged

Die Südtiroler Künstlerin stellt in London zum ersten Mal solo aus

soft sculpture, © Johanna Strachwitz

soft sculpture, © Johanna Strachwitz

Zwischen Lana und London liegen viele Kilometer, aber keine klare Linie. Vielleicht ist es gerade dieses Dazwischen, in dem sich Johanna Strachwitz am wohlsten fühlt – oder besser gesagt: am lebendigsten. Die in Südtirol aufgewachsene Künstlerin lebt und arbeitet seit fünf Jahren in London, wo sie kürzlich ihre erste Einzelausstellung zeigte: We Go Where We Never Belonged. Ein Titel, der wie ein poetisches Geständnis klingt – und zugleich wie eine Einladung, sich in Zwischenräumen zu verlieren.

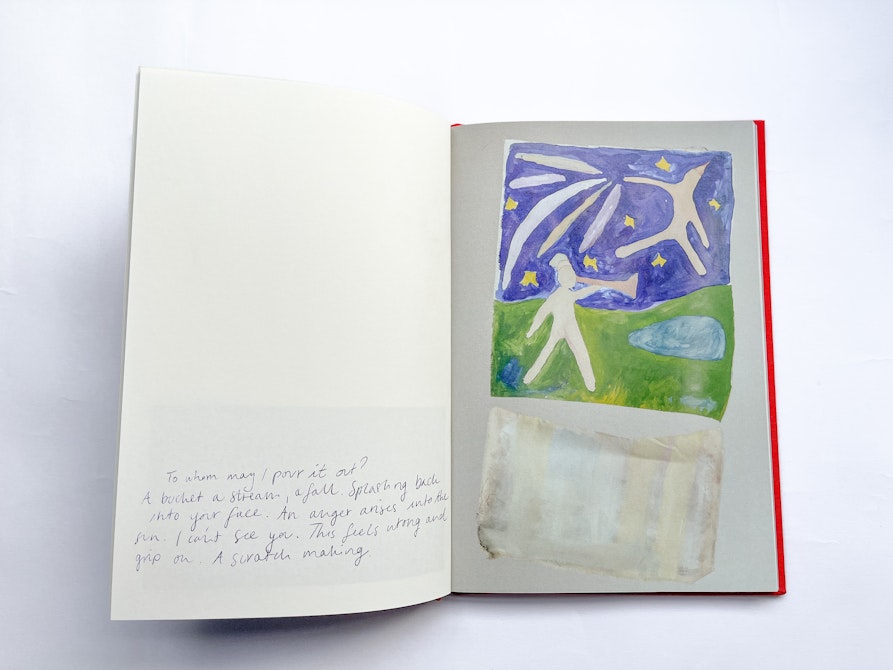

In der Ausstellung treffen Malerei, Skulptur und Video aufeinander wie Fragmente eines Körpers, der sich neu zusammensetzt. Zwischen den organischen Formen, den aufgerissenen Flächen, den zarten Linien aus Öl und Ton, wird etwas spürbar, das sich kaum benennen lässt: das Gefühl, zugleich anwesend und abwesend zu sein. Strachwitz‘ Werke erzählen vom weiblichen Körper als Erfahrungsraum, von Erinnerung, Verletzlichkeit und einer Intimität, die sich gegen das Spektakel behauptet. Sie übersetzt ihre eigene Körperlichkeit in greifbare, manchmal fast atmende Formen – „ein Raum der Vermischung, Fluidität und Durchlässigkeit“, wie sie selbst sagt.

Die in London ausgebildete Künstlerin, die ursprünglich Modekommunikation an der Central Saint Martins studierte, arbeitet heute zwischen Atelierraum und Filmset. Während sie für Modeproduktionen Bühnen und Atmosphären entwirft, sucht sie in ihrer Kunst nach etwas Rohem, Ungefiltertem. Nach einer Sprache, die nicht glättet, sondern öffnet.

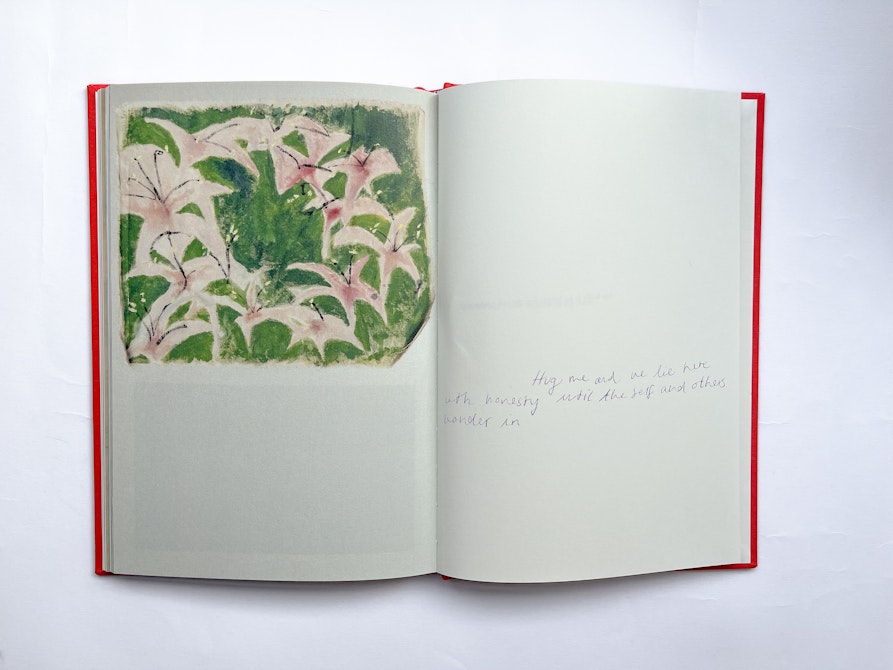

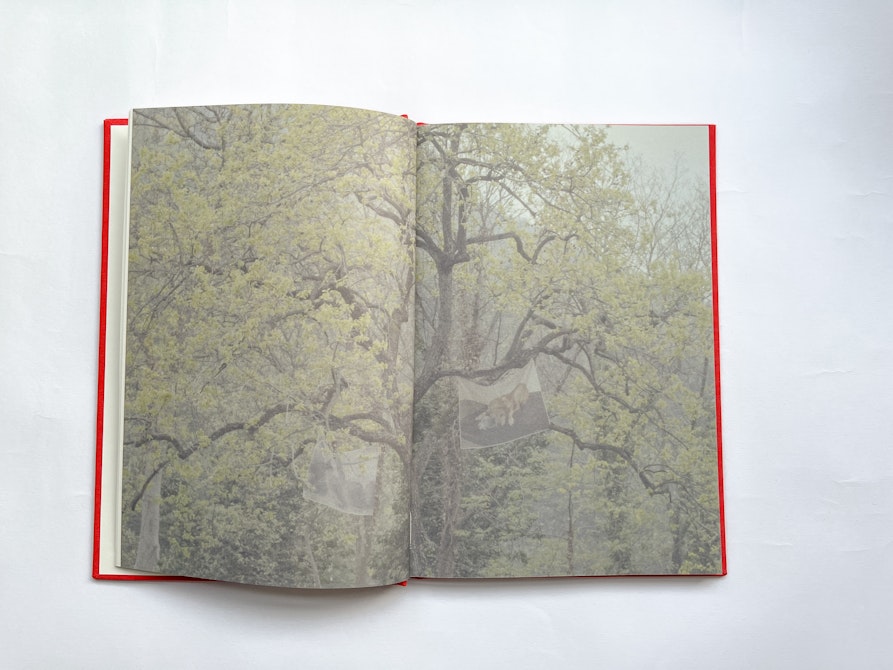

We Go Where We Never Belonged war nicht nur eine Ausstellung, sondern ein Prozess des Wiederfindens – entstanden nach einer Phase der Depression, wie Strachwitz offen erzählt. „Ich musste neue Wege lernen, wie ich in meinem Körper leben kann, ohne dass es meinem Geist weh tat“, sagt sie. Dieser körperlich-emotionale Dialog zieht sich durch alle Arbeiten – vom großflächigen Ölbild bis zur fragilen Holzskulptur, die wie eine Geste im Raum steht. Zur Ausstellung gesellt sich ein Buch, eine 88-seitige Publikation, in der sich Fotografien, Texe und Fimstills zu einem visuellen Journal verweben. Und schließlich der Film selbst, hauptsächlich in Südtirol gedreht: eine Art Rückspiegel zur Londoner Gegenwart, zwischen Bergen, Händen, Bäumen, Haut. Drei Formen, ein Werk – Malerei, Buch, Film – die sich gegenseitig spiegeln und vervollständigen. Gemeinsam bilden sie den Kern eines Projekts, das von Fragmenten lebt und sich stetig neu zusammensetzt.

„Südtirol leitet mich meist zu meinen Ideen“, sagt Johanna, „London ist der Ort, an dem ich sie umsetze“. Zwischen diesen beiden Polen – der stillen Landschaft der Herkunft und der vibrierenden Gegenwart einer Weltmetropole – entfaltet sich ein Werk, das nicht nach Zugehörigkeit sucht, sondern nach Verbindung.

Im Gespräch mit franz erzählt Johanna von der Suche nach Zugehörigkeit, vom weiblichen Körper als Ort der Transformation – und vom Mut, Grenzen zum Verschwimmen zu bringen …

Du bist zwischen Deutschland, Südtirol und London aufgewachsen – drei sehr unterschiedliche Orte, Sprachen, Landschaften. Wie spiegeln sich diese Welten in deiner künstlerischen Arbeit wider?

Das Aufwachsen in verschieden Orten, hat mir die Welt ein bisschen kleiner und dadurch mehr antastbar gemacht hat, aber gleichzeitig gibt es keinen geografischen Ort, bei dem ich sagen kann, dass das Zuhause ist.

Bis jetzt hat sich jeder Ort eher flüchtig und oft nicht ganz greifbar angefühlt, was im Bezug zu meiner Arbeit auch Sinn macht, wo ich mir viele Gedanken um Vergänglichkeit mache.

Die vielen neuen Anfänge, haben mir die Fähigkeit gegeben, in Situation sehr anpassungsfähig zu sein. Durch meine Arbeit wiederum versuche ich das Gegenteil zu tun.

Das Projekt ist durch eine Depressive Episode entstanden, in der ich mich letztes Jahr für vier Monate befunden habe. Während dieser Zeit, fühlte es sich so an, als wären alle Stricke, die mich mit meiner Familie und meinen Freunden verbunden hatte, abgeschnitten worden, und als würde ich im Nichts schwimmen, ohne Richtung, ohne wirklich oben von unten unterscheiden zu können. Dadurch ist We Go Where We Never Belonged definitiv ein Prozess gewesen, zu versuchen, mich wieder in meinem Körper zu sammeln und mich dadurch wieder Teil von meinem Netzwerk und Leben zu fühlen.

In diesem Prozess kam aber auch die Realisation und Frage, wie ich meine automatische Zugehörigkeit des Frauseins, die immer im Kontext der männlichen Wahrnehmung steht, ablehnen kann? Dadurch dass Frau immer im Bezug zum männlichen Subjekt steht, wird diese Rolle eine Funktion der abstrakten Pflicht, das Frauen den Raum verweigert, mit sich selbst in Verbindung zu treten, und wenig Raum lässt, ihren Körper als ihren eigenen zu erleben.

In diesem Kontext würde ich sagen, dass ich mich als Mensch in Zukunft hoffentlich immer zu jemanden oder etwas zugehörig fühlen werde und die Leere, in der ich mich letztes Jahr befand, nicht mehr zurückkehrt. Meine künstlerische Praxis wiederum besteht gerade darin, mich kritisch von der Zugehörigkeit, wo Frau in Relation zu Mann steht, zu distanzieren und einen Raum des Dazwischen zu schaffen, fernab des direkten männlichen Blicks, sondern einen Raum, in dem der Körper, der als Umschließung betrachtet wird, zugleich ein Ort des Zusammenbruchs von Grenzen ist – ein Raum der Vermischung, Fluidität und Durchlässigkeit.

Viele deiner Werke bewegen sich zwischen Körper und Objekt, Nähe und Distanz. Wie entsteht in deiner Arbeit dieser Übergang – vom Persönlichen zum Materiellen, vom Subjekt zur Skulptur?

Im Gegensatz zum cartesischen Geist-Körper-Dualismus, sehe ich den Körper nicht als passives Gefäß, sondern als einen aktiven dynamischen Ort gelebter Erfahrung. In meinem Projekt erkundige ich die körperlichen Erfahrungen und Wahrheiten meiner selbst, dadurch aber automatisch auch die der Menschen, die mir am nächsten sind. In dem Prozess der Selbsterforschung und der Versuch der emotionalen Befreiung spielte ich mit verschiedensten Materialien und Medien, wodurch sich mein Selbst erweitern konnte.

Teile von mir, durch die ich sozial konditioniert war, nicht zu fühlen, nicht zu sagen, leben in meinen Arbeiten, aber auch in den Beziehungen weiter, die mir so viel wert sind. Die Spuren des abwesenden Körpers in meinen Arbeiten macht den Körper nicht statisch, nicht steuerbar und daher auch nicht konsumierbar.

In der Ausstellung steckt ein stiller, aber radikaler Moment: ein Zurückerobern von Handlungsmacht, vom weiblichen Körper als Raum und Subjekt. Welche Ideen, Einflüsse oder Erfahrungen haben diese Auseinandersetzung geprägt?

Durch meine Depression oder, besser gesagt, in den Monaten danach war ich stark mit mir selbst konfrontiert. Mein Kopf war überall und mit jedem neuen Tag arbeitete ich daran, Stücke meiner Selbst wieder zusammenzuknüpfen. Was bedeutet es eigentlich in meinem Körper zu sein? Ich musste neue Arten und Weisen lernen, wie ich in meinem Körper leben kann, ohne dass es meinem Geist weh tat. Es war das erste Mal, dass ich mir meiner Grenzen bewusst geworden war und dies auch anfing umzusetzen.

Diese Gefühle und Gedanken brachten mich zu Lauren Elkins Buch Art Monsters, in dem Elkin sich mit dem radikalen Erbe der feministischen Kunst befasst. Besonders mit Luce Irigarays Worten konnte ich mich identifizieren, in denen sie schreibt, dass „sie ermutigt wird, ihre ganze Person wie eine Puppe zu behandeln, ein passives Objekt … ein lebloses, gegebenes Objekt“. Die Folge ist eine gehemmte Intentionalität, gehemmte spontane Bewegungen, „ein eingeschränkter Lebensüberschwang …“, ein „Mangel an körperlicher Kraft“, der zu einer „allgemeinen Ängstlichkeit“ führt. (Irigaray, 1985) Dieser Kampf – körperliche Erfahrungen und Wahrheiten auszudrücken – berührte mich tief und brachte mich zu dem Begriff abject, das in Julia Kristevas Definition nicht etwas ist, das vom Subjekt einfach abgelehnt wird; es ist etwas, das Identität, System und Ordnung stört. Es ist das Dazwischen, das Mehrdeutige, das Zusammengesetzte, das ich mit meiner Arbeit unterstreichen möchte.

Deine Arbeiten wirken verletzlich und zugleich kraftvoll. Sie schaffen Intimität, ohne sentimental zu werden. Würdest du sagen, dass Intimität für dich eine Form des Widerstands ist?

Definitiv! In meinen Augen ist Intimität und Verletzlichkeit etwas, was nicht machtlos macht, sondern Wege zur Neudefinition eröffnet. Ich finde, dass Verletzlichkeit kein Zustand ist, den man vermeiden oder überwinden sollte, sondern ein Moment ist, bei dem die Offenheit für das Selbst Platz für Transformation hat.

Meine Arbeit sollte sich immer im Prozess befinden und keine feste Einheit darstellen, wie der weibliche Körper, der weder in sich geschlossen, noch diskret ist. Er ist immer in Wandlung und transformierbar durch die Ströme, die durch ihn hindurch und ihn herum fließen. Ohne Intimität und Offenheit wäre dies nicht möglich.

Du arbeitest auch als Set-Designerin in der Mode – einer Welt, die stark auf Oberfläche und Inszenierung beruht. Wie beeinflusst diese Erfahrung deine künstlerische Praxis – oder steht sie im Gegensatz dazu?

Da meine Arbeit ziemlich tiefgreifend ist, bin ich ganz froh, dass ich auch in einem Umfeld arbeiten kann, das etwas oberflächlicher ist. Es ist emotional weniger belastbar! An seinen eigenen Gedanken und Projekten im Studio zu arbeiten ist zwar extrem erfüllend, aber kann auch einsam werden. Durch meine Assistenz in Set verbringe ich viel Zeit mit immer neuen und sehr interessanten Menschen. Mir gefällt die Mischung beider Welten. Am Set folge ich den Anweisungen anderer und kann somit meine eigenen Gedanken total abschalten, was mir sehr gut tut.

Parallel zur Ausstellung erscheint dein gleichnamiges Buch „We Go Where We Never Belonged”, das auch Fotografien aus Südtirol zeigt. Welche Verbindung siehst du zwischen diesen beiden Welten – der, aus der du kommst, und der, die du dir aufgebaut hast?

Für mich stehen Südtirol und London im genauen Gegensatz zueinander. Südtirol beziehungsweise die Sachen, die ich dort erlebe, leiten mich unerwarteterweise meist zu meinen Ideen und Projekten, wohingegen London ein Ort der Umsetzung für mich ist. Beides ist hektisch auf seine Art und Weise. Südtirol repräsentiert gleichzeitig auch meine Vergangenheit und London meine Zukunft. Ich würde beides nicht missen wollen.

Die Entscheidung, die meisten Szenen in Südtirol zu filmen, war eigentlich keine Entscheidung, sondern fast instinktiv. Auf der einen Seite ging es natürlich um die Menschen, die im Buch abgebildet sind, auf der anderen war es auch ein Mir-Beweisen, dass ich zurückkommen kann, mich mit Erinnerungen des letzten Jahres konfrontieren kann und mich nicht sofort wieder verliere, sondern mich in mir gefunden habe.

In einer Zeit, in der Selbstinszenierung oft lauter ist als Selbsterkenntnis, schafft Johanna Strachwitz Räume der Verletzlichkeit. Ihre Kunst spricht leise, aber sie bleibt. Sie lädt dazu ein, Körper, Erinnerung und Identität als bewegliche Materie zu begreifen – als etwas, das sich auflösen darf, um wieder Gestalt anzunehmen. „We Go Where We Never Belonged" soll somit kein Ort sein, an dem man ankommt. Es ist einer, an dem man beginnt.