Landwirtschaftsansichten

Elisabeth Frei reflektiert die Herausforderungen und Widersprüche in der Bauernwelt

Elisabeth Frei, Porträt, © Peter Enrich

Der Name Black Lady bezeichnet nicht etwa den neusten Club-Apfel aus der einheimischen Kompilation, sondern einen riesigen Apfel aus alten Hagelschutznetzen, den Elisabeth Frei bei ihrer aktuellen Ausstellung Was kriegt der Bauer? auf Schloss Tirol präsentiert.

Elisabeth Frei stammt aus Sterzing und besuchte die Kunstschule in Gröden. Heute lebt sie als freischaffende Künstlerin in Lajen. Ihre Arbeiten bei der Ausstellung im Schloss Tirol, die bis 9. November 2025 zu besichtigen ist, bieten viele verschiedene Ansichten und Ausblicke rund um das bäuerliche Leben im 21. Jahrhundert.

Gibt es in der Landwirtschaft noch echten Kontakt zur Natur oder ist sie eine reine Industrie geworden? Wird die Artenvielfalt von der Monokultur aufgefressen? Wie leben Landwirte von ihrer Arbeit?

Die Künstlerin beschäftigt sich mit den Widersprüchen der Südtiroler Landwirtschaft, zwischen Tradition und Lobbyismus, jedoch ohne zu urteilen. Mit ihren vielschichtigen Kunstwerken setzt sie Impulse, über das nachzudenken, was direkt vor unserer Nase liegt – und bringt uns damit in einigen Fällen vielleicht auch zum Schmunzeln. Denn wenn man solch komplexe, gesellschaftsnahe Themen bearbeitet, spielt Humor natürlich eine große Rolle. Und tatsächlich fehlen in der Ausstellung weder übergroße Äpfel noch der berühmte blaue Schurz.

Die Kunst von Elisabeth Frei ist stets engagiert und kritisch: In vielen ihrer bisherigen Ausstellungen stellte sie einen Bezug zu unserem alltäglichen Umfeld und der Zeitgeschichte her, so zum Beispiel in Südtirol, du hast die Wahl, Look-down und abgedeckt – [s]coperto.

Im folgenden Interview erzählt sie mehr über ihre Auffassung von Kunst, ihre Arbeitsweise und das, was sich in ihren Werken verdichtet.

Was bedeutet Kunst für dich?

Für mich ist Kunst ein ständiger Begleiter, ich lebe mit ihr, auch wenn ich nicht immer von ihr lebe. Mit der Kunst kann ich mir Freiräume schaffen, auch mit einfachen Mitteln, es reichen ein Bleistift und ein Blatt Papier.

In deiner Arbeit greifst du oft aktuelle Themen auf. Inwiefern eignet sich Kunst als Mittel der Gesellschaftskritik?

Kunst, die nur den Zweck der Dekoration erfüllt, ist mir zu wenig. Die Kunst hat die Kraft, Missstände sichtbar zu machen, unbequeme Wahrheiten zu benennen und zum Nachdenken anzuregen. Sie ist für mich ein Werkzeug, um gesellschaftliche Themen auf eine Weise zu thematisieren, die zum Reflektieren anregt.

Welche Techniken verwendest du, um deinen Ideen Gestalt zu verleihen?

Ich liebe es, mit Materialien zu experimentieren, vor allem mit solchen, die nicht unmittelbar dem klassischen Kunstbereich zuzuordnen sind. Besonders fasziniert mich die Arbeit mit recycelten und upcycelten Materialien. Ein Beispiel dafür ist meine letzte Arbeit, eine Installation aus recycelten Hagelschutznetzen, die zurzeit auf Schloss Tirol hängt. Es handelt sich um einen Apfel – die Black Lady, und um einen 30 Meter langen Zopf – … lass dein Haar herunter.

In dieser Ausstellung mit dem Titel „Was kriegt der Bauer?“ im Südtiroler Landesmuseum für Kultur- und Landesgeschichte auf Schloss Tirol thematisierst du die Art, wie heute Landwirtschaft betrieben wird. Geht es dabei vor allem um die kritischen Aspekte oder bleibt dem Bauern auch etwas Positives?

In meiner Arbeit auf Schloss Tirol geht es vor allem darum, die gegenwärtigen Herausforderungen der Landwirtschaft sichtbar zu machen. Ich beschäftige mich mit den Auswirkungen moderner Praktiken, aber auch mit der Frage, wie der Bauer in diesem Kontext seinen Platz findet. Die Landwirtschaft wird zunehmend industrialisiert und von Lobbys bestimmt. Die Ausstellung bietet Raum, um sowohl die kritischen Aspekte zu hinterfragen als auch die oft übersehenen positiven Seiten des bäuerlichen Lebens zu würdigen. Wenn wir das Verb „kriegen“ mit „schaffen“ übersetzen, heißt der Titel „Was schafft der Bauer“ und ich denke er schafft auch den Wandel in ein reflektiertes Nutzdenken.

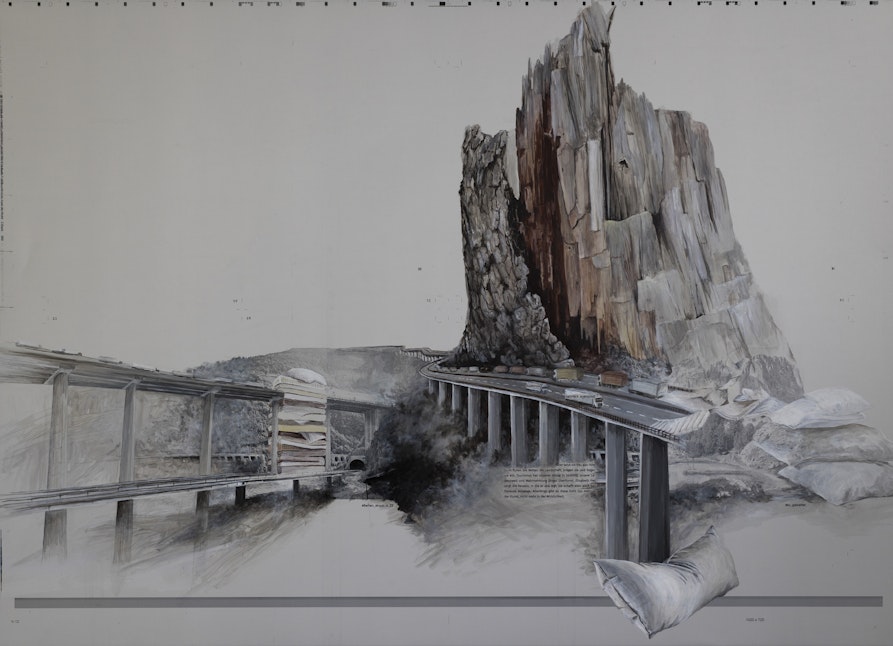

Für diese Ausstellung auf Schloss Tirol hast du Printerzeugnisse übermalt, die „als Spiegel der Vergangenheit“ dienen, wie es in der Ausstellungseinladung steht. Auch für ein anderes Kunstwerk, die „Archaischen Zeitstühle“, hast du mit alten Zeitungen gearbeitet. Welche Rolle spielen diese Printmedien für dich?

Printmedien sind für mich nicht nur historische Artefakte, sondern auch ein Spiegel der Gesellschaft und sie tragen Zeit in sich. So sind auch die sogenannten Zeitstühle entstanden. Aus alten Zeitungen schuf ich Stühle, man sitzt sozusagen auf Informationen von gestern, man besitzt die Zeit. Sie tragen Geschichten, Meinungen und Informationen, die im Laufe der Zeit ihre Bedeutung verändern. Durch das Übermalen von Print Medien gebe ich ihnen eine neue Perspektive, sie werden so zu einer Form von Kunst, die sowohl Vergangenheit als auch Gegenwart miteinander verbindet. Für mich sind sie ein hervorragendes Medium, um alte Wahrheiten in einem neuen Licht zu zeigen.

In einigen deiner Arbeiten, wie bei den Ausstellungen „Nun sag, wie hast du's mit der Religion?“ sowie „Wachstum und Gewachsenes“, nimmst du mehrere Elemente ins Bild auf, die sich überlagern und ineinander verfließen. Spiegelt diese Darstellungsform unsere komplexe Lebenswelt wider?

Diese Art der Überlagerung und Übermalung, bei der das ursprüngliche Bild manchmal nur noch gelegentlich durchschimmert, ist eine Methode, um die Vielschichtigkeit komplexer Themen aufzuzeigen. Es entstehen so verschiedene Perspektiven, sowohl im Materiellen, Zeitlichen als auch Inhaltlichen. Die Bilder dieser Serien sind ein vielschichtiges Übereinander von Form und Farbe, ein gegenseitiges Beeinflussen, so wie auch unser Umfeld mit einer Vielzahl von Prozessen verbunden ist.

Wie erlebst du die Reaktionen auf deine Kunstwerke?

Die Reaktionen auf meine Arbeiten sind häufig von Humor begleitet. Ich bin überzeugt, dass Humor, insbesondere wenn er mit Feingefühl eingesetzt wird, eine Brücke für den Dialog schaffen kann. In meinen Werken arbeite ich oft mit versteckter Ironie, die niemals verletzend, sondern stets augenzwinkernd ist, als Spiegel der Gesellschaft. Viele Betrachterinnen und Betrachter erkennen sich selbst in meinen Arbeiten wieder. Der blaue Schurz, der in mehreren meiner Werke auftaucht, fungiert dabei als Symbol – er verdeckt, schützt, verbindet mit der Heimat und vermittelt ein Gefühl von Vertrautheit und Sicherheit.