Karton für Vertreter von Seidenraupeneiern © Museum Zeitreise Mensch

Das letzte Mal, dass ich das Museum Zeitreise Mensch in Kurtatsch besucht habe, ist schon eine ganze Weile her. Von der Fülle an interessanten und kuriosen Objekten ist mir eines besonders in Erinnerung geblieben. Nicht, weil es ein besonders ansehnliches Exponat war, sondern wegen der Geschichte, die es erzählt. Eine kleine Episode aus der großen Historie, die ich zuvor gar nicht auf dem Schirm hatte. Es handelte sich um eine Maschine zur Seidenverarbeitung – für Seide, die tatsächlich vor Ort produziert wurde.

Bereits im 15. Jahrhundert wurde in Tirol Seide hergestellt. Ein Beleg dafür ist ein Schreiben aus dem Klarissenkloster in Brixen: Darin berichtet Äbtissin Brigitta Fleischmann Erzherzogin Eleonora, der Gemahlin Erzherzog Sigmunds, von der im Kloster gefertigten Seide.

Eine Hochphase erlebte die Seidenproduktion unter Maria Theresia in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, insbesondere im Etschtal. Entlang der Wege, an Feldrändern und in Plantagen wurden unzählige Maulbeerbäume gepflanzt, um die Raupen mit Blättern zu versorgen. Seide war damals eines der lukrativsten Handelsgüter, und Bozen entwickelte sich zu einem der bedeutendsten Seidenhandelsplätze Europas. Im südlichen Tirol war die Seidenproduktion während des Manufakturzeitalters nahezu der einzige Industriezweig von größerem Umfang. Die Verarbeitung erfolgte in speziellen Manufakturen, den sogenannten Filande (Seidenhaspelmanufakturen), sowie in Seidenzwirnmühlen.

Doch wie genau wurde Seide eigentlich hergestellt?

Die Zucht der Seidenraupen begann im Frühjahr, wenn die Maulbeerbäume genug Laub trugen. Die Eier mussten unter kontrollierten Bedingungen ausgebrütet werden, teils sogar in Leinensäckchen am Körper getragen, um eine gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten. Die geschlüpften Raupen wurden mehrmals täglich mit geschnittenen Maulbeerblättern gefüttert. Um dies effizient zu organisieren und eine konstante Wärme zu sichern, hielt man sie oft in Wohnräumen – häufig sogar in Schlafzimmern. Man schlief also mit dem leisen Knistern der Blätter mampfenden Raupen ein und wachte mit ihm wieder auf.

Dann kam der grausame Teil der Geschichte: Nach mehreren Häutungen waren die Raupen bereit, sich zu verpuppen. Sie spannen einen einzigen, fortlaufenden Seidenfaden um sich und bildeten so ihren Kokon. Innerhalb dieses Kokons würde nun eines der faszinierendsten Naturwunder geschehen: Die Raupe würde sich in einen Schmetterling verwandeln. Doch um sich zu befreien, müsste der Schmetterling den Kokon durchbeißen – und damit den wertvollen Seidenfaden zerstören. Um das zu verhindern, wurden die Kokons über Wasserdampf erhitzt, wodurch die Puppen im Inneren getötet wurden.

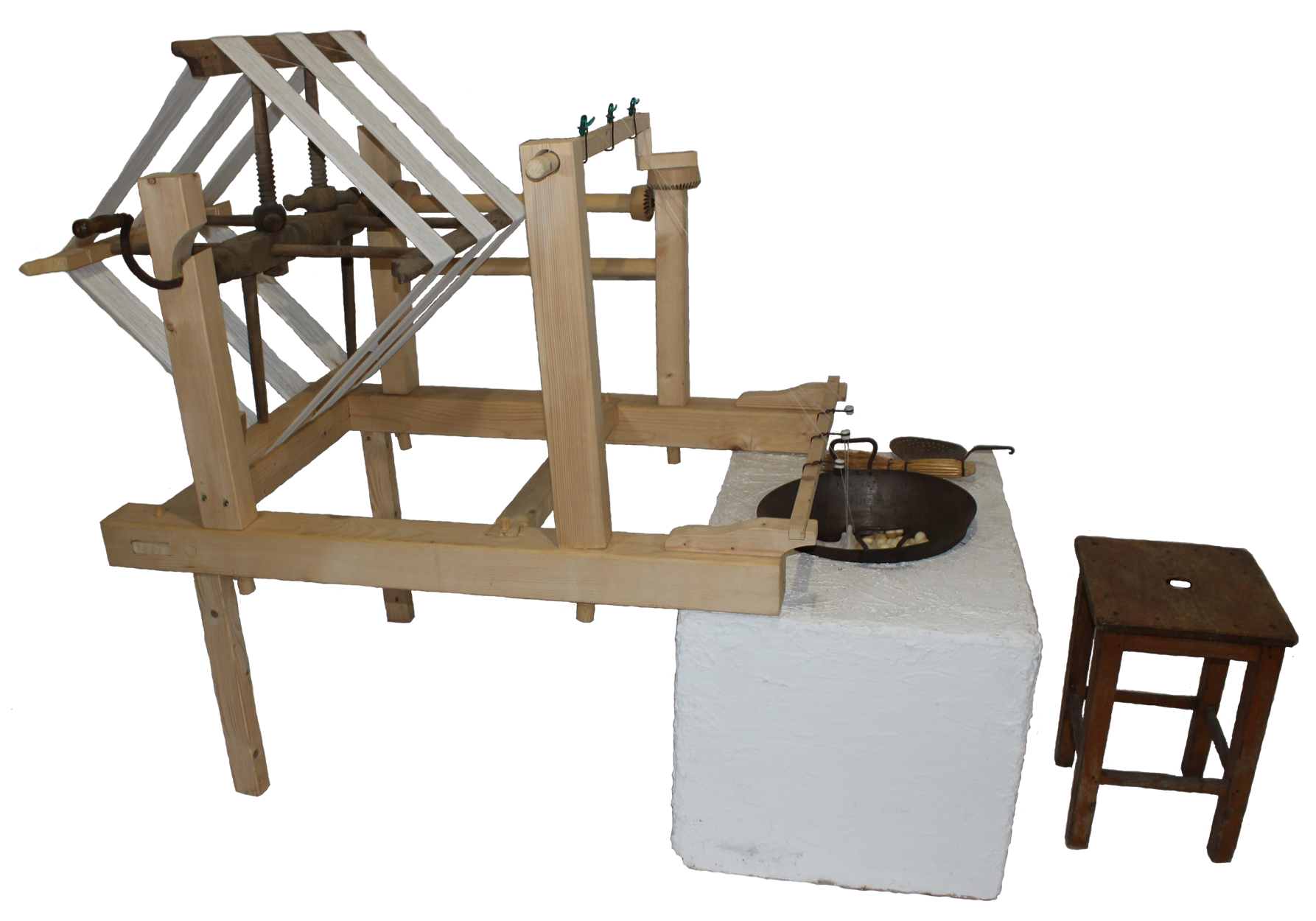

In einem Kessel wurde der Kleber der Raupe schließlich vom Kokon gelöst, der den Faden zusammenhält und anschließend zu einem verzwirnten Seidenfaden abgehaspelt. Dieser arbeitsintensive Prozess wurde bald von Seidenhaspelmaschinen unterstützt, die meist von Frauen bedient wurden.

Und genau diese Maschine ist es, die mich bis heute nicht loslässt. Eine Maschine, die nicht nur von einem ehemaligen Tiroler Wirtschaftszweig erzählt, sondern auch von unzähligen erstaunlichen Verwandlungen, die nie vollendet wurden.