Typewriter Drawings

Introduzione alla mostra di Emilio Prini alla Fondazione Antonio Dalle Nogare

© Jürgen Eheim

© Jürgen Eheim

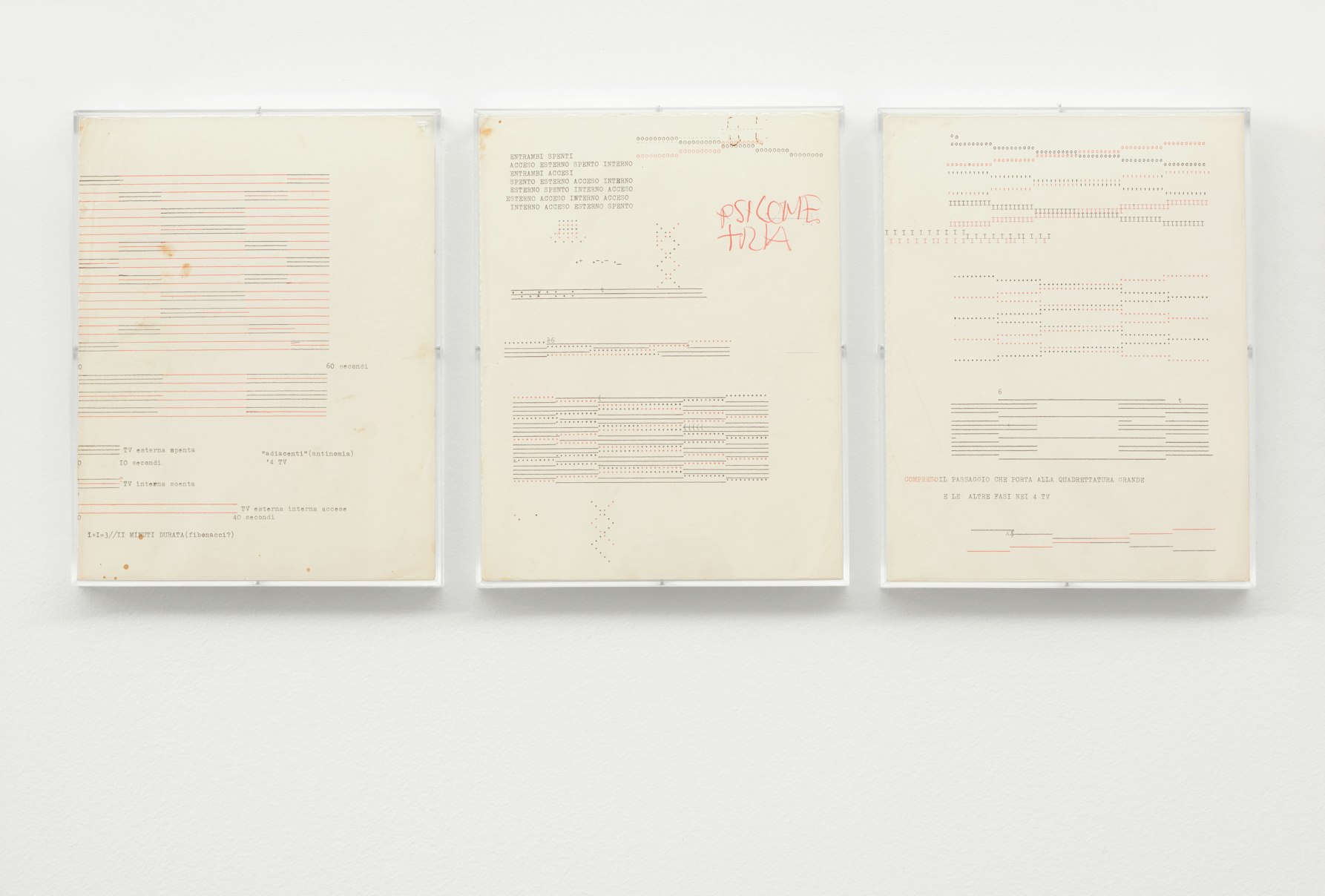

ENTRAMBI SPENTI

ACCESO ESTERNO SPENTO INTERNO

ENTRAMBI ACCESI

SPENTO ESTERNO ACCESO INTERNO

ESTERNO SPENTO INTERNO ACCESO

ESTERNO ACCESO INTERNO ACCESO

INTERNO ACCESO ESTERNO SPENTO

Sembra un mantra, una poesia, una danza, sembra tante cose o nessuna, niente e tutto a ritmo incatenati, spento-acceso, acceso-spento, se la si legge ad alta voce si trasforma, se la si guarda su un foglio appeso alla parete, dentro una cornice, assume un ulteriore significato, è ancora altro e altro ancora, se la si osserva proprio lì in verticale davanti a sé, se la si immagina manifestarsi come un’epifania un carattere alla volta, tra il rumore dei tasti della macchina da scrivere, inchiostro-vuoto, vuoto-inchiostro, se si fa attenzione a uno spazio alla volta, se si pensa al bianco del foglio come un fiume che si insinua e scorre tra le mani e i tasti, tra i tasti e le mani, di nuovo cambia, di nuovo vive.

Sono davanti all’opera, al foglio in questione, e mi interrogo e mi immergo in questa mostra di ricerca, una ricerca ancora aperta e ribollente, sulla figura e sulla produzione di Emilio Prini, uno degli artisti più radicali ed enigmatici del panorama artistico italiano e internazionale, che rifuggiva il sistema dell’arte, i cataloghi e le mostre. Per questo motivo può essere considerato un outsider che, fermo negli interstizi del sistema artistico ma anche produttivo, molto può raccontare della sua epoca, se ci si ferma ad interrogare la sua opera, come nel caso della mostra a lui dedicata con il titolo “Emilio Prini. Typewriter Drawings. Bologna/München/Roma – 1970/1971” visitabile fino al 3 maggio 2025 presso la Fondazione Antonio Dalle Nogare. L’esposizione è stata curata da un team curatoriale, composto da Andrea Viliani, responsabile del programma espositivo della Fondazione, Timotea Prini, figlia dell’artista e responsabile dell’Archivio Prini, grazie alla cui collaborazione è stata realizzata la mostra in questione, e Luca Lo Pinto che ha appena dedicato all’artista la prima grande mostra personale al Macro di Roma.

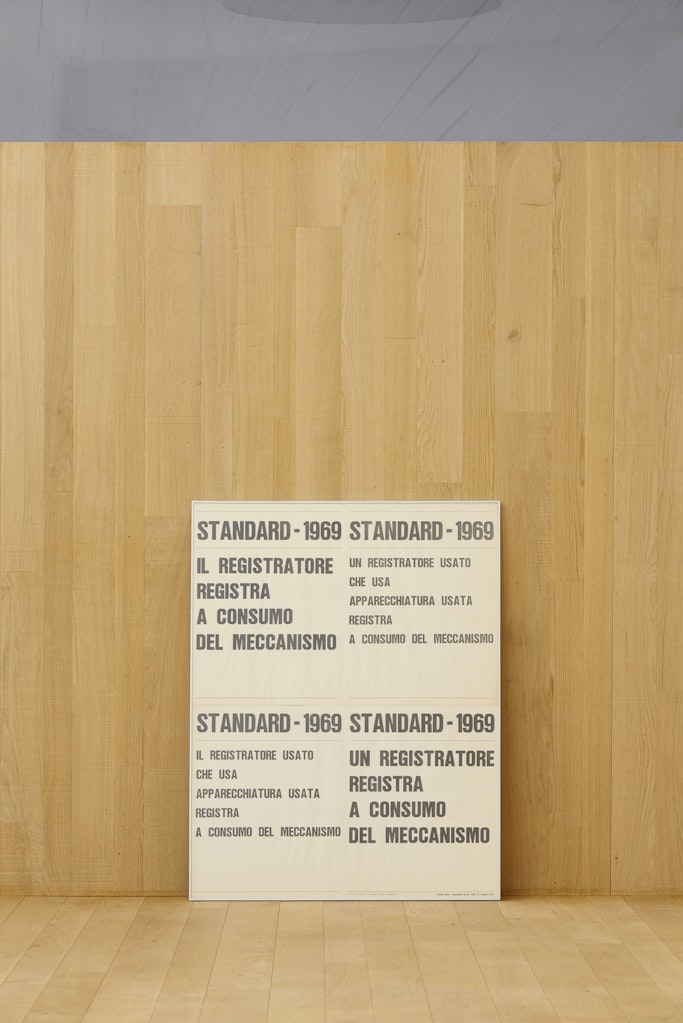

Una mostra, quella di Bolzano che, come anticipato, costituisce l’avvio di una ricerca e di una catalogazione ancora in corso, a cura dell’Archivio Emilio Prini, con opere pressoché inedite che, come si evince dal titolo, vuole essere un focus e un affondo in particolare su tre momenti e tre mostre seminali, avvenute tra il 1970 e il 1971 a Bologna, Monaco e Roma: “Gennaio ’70 – comportamenti, progetti, mediazioni” al Museo Civico Archeologico a Bologna nel 1970, “Arte Povera – 13 Italian Artists” alla Kunstverein München a Monaco di Baviera nel 1971 e “Merce Tipo Standard” allaGalleria L’Attico a Roma sempre nel 1971. Dopo una mostra, come “Ri-Materializzazione del Linguaggio”, di cui vi ho parlato qui, di nuovo torna la questione della differenza tra documento e opera d’arte. Dove sta il confine? Quando quella che sembra la documentazione di una ricerca, di una riflessione, di un momento personale e storico, di un sistema, assume a tutti gli effetti lo statuto di opera d’arte? Chi decide dove collocare il confine? Chi lo incarna? Chi lo supera? Chi lo nega? E perché?

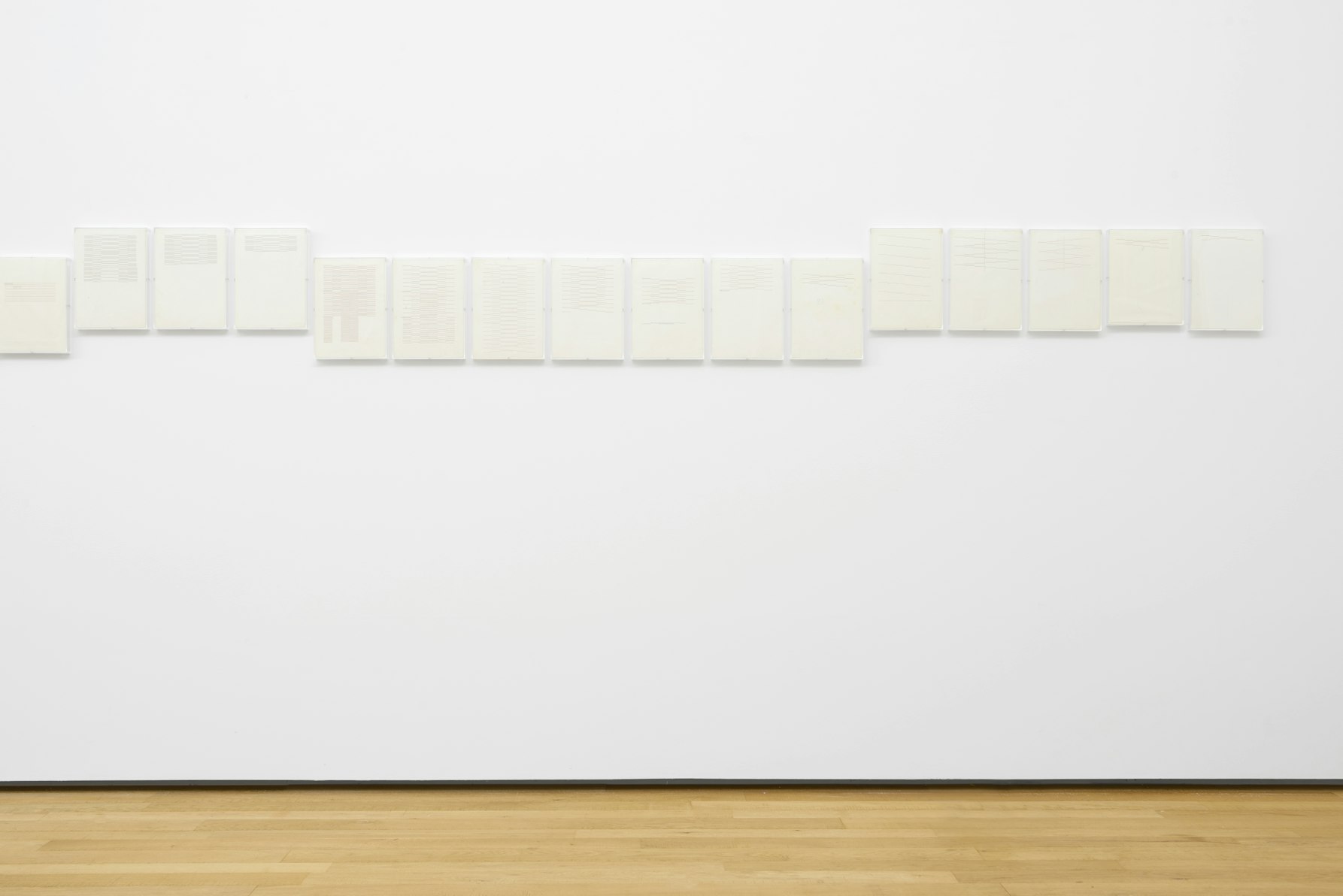

Senza pretesa di trovare risposta a queste domande, che forse risposta univoca non hanno e non possono avere, questa nuova mostra riporta la questione davanti ai nostri occhi e lo fa grazie alla decisione di esporre parte di un corpus inedito di Emilio Prini. Si tratta di circa duecento fogli A4, realizzati nella prima metà degli anni Settanta, tutte opere in cui l’artista si è servito della macchina da scrivere, la sua Olivetti Lettera 22, come di una matita, di un pennello, per fare calcoli, tracciare architetture, progettare, riflettere, scrivere note o filastrocche. Prini si concentra qui in particolare sul tema dell’opera come merce: attraverso la sua operazione, in cui si serve della macchina da scrivere, ma anche di altri dispositivi tecnologici, come la macchina fotografica, il registratore o il televisore, è come se mettesse in crisi e sotto processo, sotto interrogatorio, l’oggetto stesso prodotto in serie che, se usato dall’artista, diventa unico: dove sta allora il suo valore economico e simbolico?

A Bolzano sono così raccolti per la prima volta i disegni realizzati intorno ai concetti sviluppati nelle tre mostre a Bologna, Monaco e Roma, in quel biennio per Prini tanto denso, corredati da una selezione di fotografie documentative anch’esse per lo più inedite. Nel 1970 a Bologna, per “Gennaio ‘70 – comportamenti, progetti, mediazioni”, l’artista si concentra sulle otto ore lavorative marxiste di due schermi TV, attraverso un calcolo a scacchiera rosso/bianco/nero disegnato con macchina da scrivere e con il pennarello su fogli a quadretti. Anche a Monaco per “Arte Povera – 13 Italian Artists”l’anno seguente realizza un esperimento simile, con l’aiuto di un tecnico, dimostrando l’esaurimento di un televisore attraverso una serie di operazioni, mentre a Roma per “Merce Tipo Standard”Prini, non discostandosi nemmeno in questo caso dalla riflessione attorno all’apparecchio televisivo, “occupa il territorio della galleria con un furgoncino della ditta Video International S.P.A. di Roma che fornisce gli apparati del sistema TV a circuito chiuso successivamente installati in punti prestabiliti della galleria”.