Linguaggi in traduzione

Codificazioni, trasmutazioni, incorporazioni, corruzioni, sovversioni: al Lanserhaus di Appiano in mostra limiti e potenzialità del linguaggio

© Hannes Egger

Sia per il linguista, sia per il parlante comune, il senso di una parola altro non è che la trasposizione di esso in un altro segno che può essere sostituito a quella parola, specialmente in un altro segno nel quale si ritrovi sviluppata più completamente.

Inaugura domani alle 18:30 la mostra“Linguaggi in traduzione”, a cura di Nicolò Faccenda, ospitata al Lanserhaus di Appiano, in via Johann Georg Plazer 24, e visitabile fino a sabato 7 dicembre. Opere che da Irma Blank, con un’opera concessa in prestito da MUSEION Museo di arte moderna e contemporanea dalla “Collezione Archivio di Nuova Scrittura”, ad Hannes Egger passando per Simon Perathoner, Nadia Tamanini, Giulio Boccardi, Valentina Cavion, Mirijam Heiler, Samira Mosca, Isabella Nardon e Jacopo Noera ci fanno attraversare i limiti e le potenzialità di un linguaggio ribollente, dal suo annullamento, dal burrone del suo “vuoto semantico”, in cui assistiamo al salvifico divorzio tra significato e significante, a un nuovo, rinnovato e rinnovabile binomio che attraverso la traduzione in uno specifico medium prende vita. Il sottotitolo “codificazioni, trasmutazioni, incorporazioni, corruzioni, sovversioni” ci conduce ancora una volta al cuore della mostra: una sorta di traduzione del termine “traduzione” attraverso un cortocircuito di altri termini che ne svelano le sfaccettature in esame nelle opere esposte.

Ne ho parlato con il curatore Nicolò Faccenda in un dialogo intenso, di cui potete leggere un estratto qui, una sorta di guida nei meandri di una mostra che racchiude anni di riflessioni e le riporta alla loro sorgente originaria, lì dove il linguaggio “sconfina”.

Ovviamente c’è una componente di specificità legata al contesto altoatesino, un contesto trilingue, italiano, tedesco, ladino, ma il concetto della traduzione si lega poi al tema biennale della stagione espositiva de lasecondaluna che è quello dei “confini”, utilizzato in termini operativi, ossia posto il tema si è lavorato poi su un principio di “sconfinamento”. Quindi il tema della traduzione, calato all’interno di questo discorso, fa sì che si ponga un tema, quello del “linguaggio”, e si ponga allo stesso tempo, in maniera parallela, un concetto di “sconfinamento” rispetto alla struttura del linguaggio, al suo uso e anche alle potenzialità attuative che questo processo può aprire.

Questa mostra nasce in maniera organica, riunisce tutta una serie di esperienze, linguaggi, sperimentazioni e mostre svolte con artiste e artisti che partono da un approccio più o meno concettuale legato a un impiego del linguaggio come strumento di ricerca e di sperimentazione. È una mostra che si lega a una mia visione critica-curatoriale, che parte da una matrice di indagine linguistica, semiotica, strutturalista, però da una lettura post-strutturalista: parte da un concetto di analitica e arriva a un concetto invece di analisi che va oltre le premesse del linguaggio in una direzione critica, di eteronomia, relazione tra linguaggio e cornici, che non sono più quelle del sistema del linguaggio, ma che si affacciano sulla soglia della cultura, una cultura in un senso più complesso, una cultura declinata in termini sociali, politici, istituzionali e via dicendo.

Perché ha ancora senso una mostra sul linguaggio oggi?

In questa mostra si delinea un doppio movimento, un movimento di analisi, di esaurimento all’interno di un confine, di uno sconfinamento e di ampliamento con un potenziale che non è più solo analitico e di auto-indagine concettuale del mezzo linguistico, ma che diventa poi strumento euristico di indagine rispetto alla realtà. Quindi perché oggi? L’idea è quella che quel filone di aggancio organico tra una parentesi modernista, che è una parentesi che giunge un po’ al suo esaurimento negli anni ‘60, non vada letta come un’esperienza chiusa e conclusa con le neoavanguardie, ma di ricongiunzione che si può intravedere tra anni ‘70 e anni ‘80 su questo filone del postmodernismo, post-strutturalismo. Mi interessava portarla nel 2024 in un’epoca in cui tutto il discorso sull’avanguardia, sullo sviluppo delle arti, su una posizione anche di impegno, di engagement, è stato tutto riassorbito all’interno del grande sistema neoliberale delle arti, per cui tutto passa per prodotto mercificato. È una presa di posizione.

Le artiste e gli artisti in mostra appartengono a differenti generazioni e hanno differenti interessi e linguaggi, ma mi sembrano accomunati dalla compresenza di un approccio distruttivo e uno rigenerativo, una pars destruens e una pars costruens messe continuamente faccia a faccia, o sbaglio?

Penso che sia più opportuno parlare non tanto di pars destruens e costruens, quanto piuttosto di due diversi momenti. Un momento è quello dell’analisi. L’analisi è un momento che astrae il lavoro da una finalità che sia espressiva, rappresentativa, metaforica, polisemica. Quindi non tanto parte distruttiva, quanto una depurazione di tutto il non necessario e il tentativo di trovare le condizioni sufficienti e necessarie per definire un’opera d’arte in quanto opera d’arte per l’appunto utilizzando il linguaggio in quanto “metalinguaggio” per specificare la natura dell’arte: l’opera non rappresenta più un qualcos’altro ma rappresenta se stessa, rappresenta il suo meccanismo di funzionamento, si rappresenta in quanto sistema linguistico.

Tra le opere esposte, ci sono degli esempi in cui vediamo questa procedura in atto?

Lo vediamo in Simon Perathoner, in cui l’immagine fotografica viene problematizzata a livello di linguaggio. L’immagine fotografica non è nient’altro che la codificazione scritta in un codice informatico digitale virtuale che sta in un rapporto non solo di equivalenza, ma che sta anche in un rapporto di nascondimento, laddove l’idea dell’immagine fotografica è quella della sua diretta rappresentazione del reale. L’operazione di Perathoner smonta questa diretta rappresentazione del reale mostrando in realtà che cos’è l’immagine digitale: in primo luogo una serie di linguaggi informatici che poi vengono presi da una macchina che li codifica digitalmente e poi si interfaccia al pubblico ricodificando quello che è stato codificato in linguaggio informatico, riproponendolo sotto forma d’immagine.

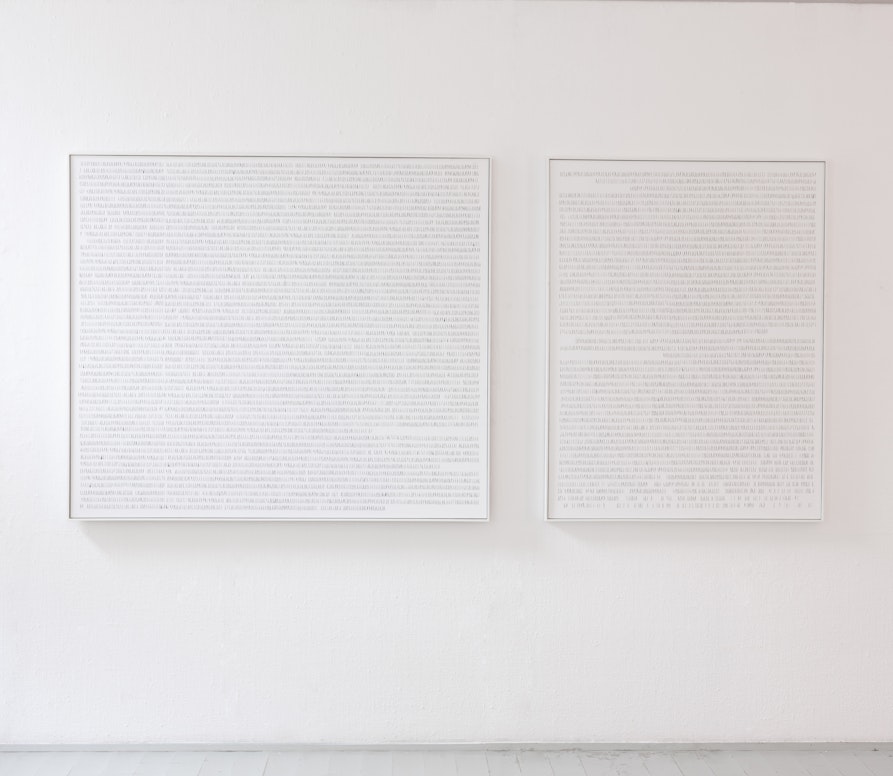

In altre due artiste in mostra, Irma Blank e Mirijam Heiler, il linguaggio invece si fa pittura.

Lì c’è un’operazione raffinatissima per cui la pittura si fa imitazione di una scrittura che perde però di significato semantico, è una “scrittura asemantica”, rubando l’espressione a Gillo Dorfles, in entrambi i casi si tratta di uno stadio di analisi del funzionamento del linguaggio e di definizione delle caratteristiche del linguaggio nella sua arbitrarietà. Nella loro conformazione rispetto alla linearità del linguaggio e all’idea di uno sviluppo progressivo della pagina c’è una sequenza che noi leggiamo come leggeremo la scrittura, ma ci troviamo di fronte a un vuoto semantico. In quel vuoto semantico ci sono due vie, la via indicale per cui io procedo esattamente come ha proceduto l’artista nel suo processo di realizzazione o la via per cui quel vuoto mi pesa e comincio a ragionarci.

E non è un vuoto qualsiasi, trattandosi di donne si carica di un ulteriore significato…

Partendo dal fatto che queste due artiste sono artiste e non artisti in quel vuoto semantico io vedo la sospensione, la creazione di un vuoto che è uno spazio, una possibilità per il linguaggio stesso che è la possibilità di espressione per quelle figure che sono sempre state più parlate che parlanti, sempre associate non al lato logico ma piuttosto al lato materiale del linguaggio. Loro rivendicano quella materialità, ma la sospendono, appropriandosi così del linguaggio. Questa è un’attitudine che ha specificato in particolare Nadia Tamanini, con un’attitudine intersezionale: il suo è un lavoro che vale per tutte quelle figure sociali che non hanno rappresentazione nel linguaggio, nell’uso che ne viene fatto già a un livello strutturale.

Il tema si allarga ulteriormente quando lo sguardo si rivolge all’identità di chi si interfaccia alle opere?

È una problematizzazione di tutti questi assunti impliciti, per cui l’attitudine analitica a un certo punto porta a un estremo per cui è necessario abbandonare il confinamento interno al sistema. Prendiamo ad esempio Isabella Nardon con i “Cardinali”, in cui l’artista fa un lavoro molto concettuale, un manifesto con una scritta. Questa scritta fa riferimento a un sistema convenzionale come le coordinate geografiche e definisce una situazione. Quella situazione però ha bisogno di una controprova esterna, ed è una controprova esterna che circola in maniera tautologica, come da manuale dell’arte concettuale, ma viene attivata da una contingenza, cioè non è più la definizione del vocabolario, ma è la spettatrice o lo spettatore che si pone di fronte all’opera e trova nell’opera la definizione di un suo stato di fatto contingente, per cui “stai guardando verso nord”.

In lei come in altre artiste e artisti in mostra forte è la componente del corpo.

Stavamo parlando dell’opera di Nardon: quell’opera non è espressiva, non è rappresentativa, non è metaforica, ma funziona come circolazione tautologica che ha bisogno e che presuppone la presenza di un’interlocutrice. Questa idea di una contingenza fenomenologica si amplia ulteriormente nelle opere di Samira Mosca in cui il linguaggio si fa materia e impressione tattile o in Valentina Cavioni in cui il linguaggio è agito nella gestualità performativa, che poi dialogano direttamente con l’opera di Mirijam Heiler e l’opera di Irma Blank, laddove si amplia il novero dei segni oltre quello che è il segno linguistico in direzione di quello che è il segno indicale, la traccia.

Si passa poi dai corpi e si ritorna infine alla struttura del linguaggio e al rischio della manipolazione. E qua mi viene in mente Giulio Boccardi e poi Hannes Egger, in particolare nella sua opera che chiude la mostra, ma in senso metaforico riporta anche al tema dei “confini” di cui si parlava all’inizio.

Esatto, con Boccardi e la sua idea del reale più vero del vero, che appunto ci convince di più del vero, in qualche modo un glitch esasperato, ma proprio quest’idea e questa sezione introduce a quella che è un po’ l’ultima sezione della mostra, laddove nel malfunzionamento della sua codificazione il linguaggio va ad erodersi nella capacità di trasmettere informazioni corrette. Da una parte il linguaggio stesso si manifesta nella sua fragilità culturale, nel momento in cui si inseriscono processi di manipolazione, pensiamo a tutta la questione delle fake news o della manipolazione delle immagini; dall’altra però c’è anche l’idea che il linguaggio sia un qualcosa che si codifica culturalmente, meccanicamente, tecnologicamente, un qualcosa che si discosta da quello che è lo stato dei fatti, dall’ordine naturale del mondo, ma se è così e se il linguaggio inscrive tutta una serie di problematiche già a un livello strutturale, non è un qualcosa di dato per sempre, ma un organismo in evoluzione. E quindi posso cominciare a manipolarlo in modo tale che tutto quello che il linguaggio strutturalmente nell’uso ha naturalizzato sotto forma di mito ideologico, io comincio a problematizzarlo, comincio a incrinarlo.

Lo vediamo in Hannes Egger per l’appunto, con “Benvenuti in Africa”, in cui l’artista ha lavorato su un uso linguistico banale, come la segnatura di un confine. Il confine è al pari del linguaggio, al pari di qualsiasi cosa che proviene dall’essere umano un qualcosa di arbitrario, di convenzionale. Con la sua opera site-specific del 2012, realizzata nel contesto alpino della Val Camonica, l’artista ha decostruito il confine tra Italia e Svizzera, o meglio tra Africa e Europa, avendo marcato il punto in cui una strada secondaria incrocia la faglia originatasi dallo scontro tra la placca tettonica africana e quella europea. Spostando il confine ha decostruito dall’interno l’idea stessa di confine linguistico, l’idea di confine topografico, e lo ha legato a un’idea di confine indicale, di traccia. Questo non solo manifestando l’arbitrarietà del concetto di confine, decostruendo quello che sembra il mito naturale per eccellenza, la nazione, come una cosa data, scontata e naturale, ma facendo tutta questa operazione ha decostruito tutta una serie di altri miti, a partire dal messaggio che segna il “confine” che accoglie le persone inconsapevolmente in transito fra i due continenti, documentate in una serie di scatti, con un augurio di “benvenuto”… E così si ritorna al tema del confine e degli sconfinamenti e idealmente si chiude il cerchio di anni di riflessioni, mostre e incontri con artisti e artiste.