Le metamorfosi di Christian Fogarolli. “White” all’Arte Boccanera

Ricordate la foto segnaletica di Frank Sinatra, avete presente quell’espressione sagace di The Voice, arrestato nel lontano 1938 per molestie nei confronti di una donna sposata? O forse ricorderete quella raffigurante John Dillinger, criminale statunitense degli anni Trenta, interpretato e miticizzato qualche anno fa da Johnny Depp nella produzione hollywoodiana Public enemy. Seppur contemporanei, probabilmente non vi era nessun legame tra i due, eppure c’è un attimo durante la loro vita che li accomuna. È proprio il momento preciso della creazione, tramite l’apparecchio fotografico, della foto segnaletica. Colui che sta dinanzi alla macchina fotografica sveste per un istante i suoi panni abituali e presenta un nuovo aspetto della sua personalità. Si tratta di un momento intimo, di una caratteristica caratteriale nuova che viene a galla, ma che difficilmente è percepibile da colui che osserva, da colui che ammira la fotografia, il risultato materiale di quell’analisi veloce ma allo stesso tempo molto profonda.

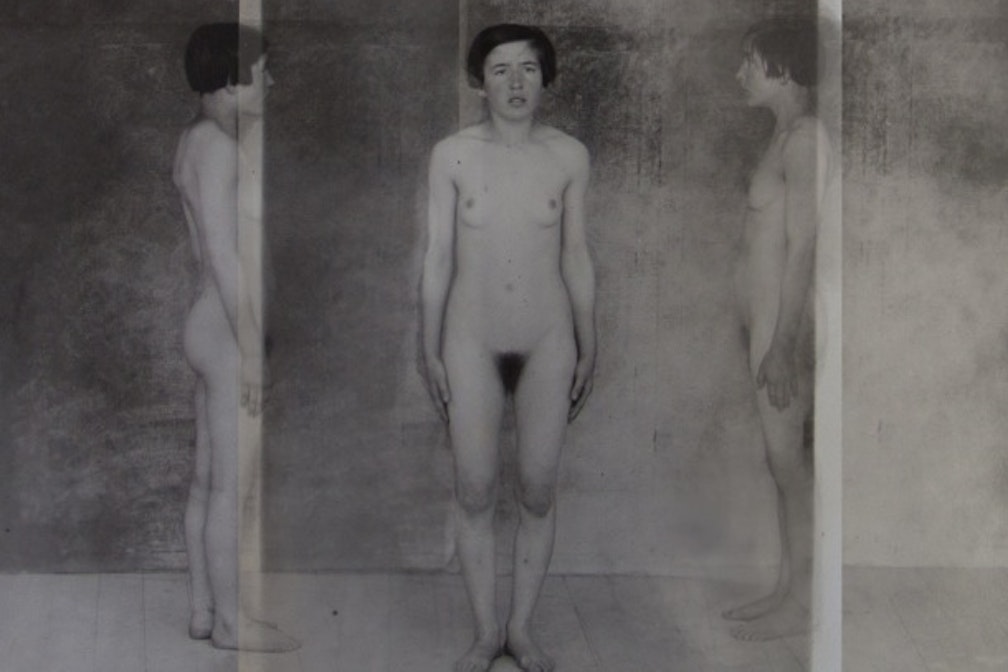

Dal 2 febbraio, presso la Galleria Arte Boccanera di Trento, si terrà la mostra personale di Christian Fogarolli, giovane artista trentino, che grazie alla fotografia vuole riabilitare ciò che già esiste, portandolo però alla luce in maniera altra, presentando una nuova lettura della psiche umana. L’esposizione curata da Chiara Ianeselli, presenta un duplice percorso. Da un lato la ricerca è caratterizzata dall’essenza della dimensione identitaria, prendendo in esame l’archivio dell’istituto psichiatrico di Pergine Valsugana. Qui Fogarolli trova dei pazienti, le cui identità vengono sapientemente studiate, giungendo grazie al lavoro artistico ad una specie di metamorfosi, che in un primo momento può sembrare destabilizzante e disorganica. Nella seconda parte, l’artista cerca di presentare l’alienazione inquietante nella vita di Miss Swann, tramite una messa in scena d’altri tempi ed una proiezione video.

Nonostante la giovane età, Christian Fogarolli presenta un curriculum di tutto rispetto. L’artista consegue il Master Dentro l’Immagine: studio, diagnostica e restauro su dipinti antichi, moderni e contemporanei a Verona nel 2010 e ottiene l’anno successivo la laurea specialistica in Gestione e Conservazione dei Beni Culturali presso l’Università degli Studi di Trento. È presente al Mart nella mostra “La magnifica ossessione”, e recentemente ha partecipato a dOCUMENTA(13) e alla 54° Biennale di Venezia.

Nella breve intervista che segue, l’artista cercherà di farci intendere il volere concettuale che sta alla base della prossima esposizione.

Il titolo della prossima personale alla Galleria Boccanera è white. Potresti spiegare meglio il significato di tale definizione?

Il termine white, scelto con la curatrice Chiara Ianeselli, vuole rappresentare un ambiente asettico senza essere per questo qualcosa di fisico. Vuole bilanciare e dialogare con i due progetti, è contenuto e contenitore allo stesso tempo. In “lost identities” white è assenza di colore, di espressione, un’arresa rassegnazione, il vuoto. Il materiale consultato negli archivi di ex istituti manicomiali evidenzia uno “scarto”, uno spazio interiore di separazione. In “blackout” white è una scelta per contrasto e rappresenta una soluzione al problema di accumulo sfrenato di Miss Swann; soluzione apparente perché lo spazio reale non potrà mai sostituire quello mentale, in cui l’ambiguo “collezionismo” non ha fine.

La sezione da te trattata “lost identities”, si occupa dell’essenza della dimensione identitaria. Il primo impatto con le tue opere ha suscitato in me una relazione con Francis Bacon. Michel Leiris ci insegna che l’artista irlandese dipingeva la verità della società che lo circondava, ovvero l’angoscia. Cercava nelle sue opere di investire dall’interno la testimonianza di tale società. Si può parlare anche per te, di una ricerca dell’interiorità di ciò che viene rappresentato nelle sue opere? E in che modo la tua esperienza all’Istituto psichiatrico di Pergine, influenza il lavoro in rapporto con la società attuale?

Preferisco non sapere che tipo di sentimento volesse dipingere Bacon, probabilmente non aveva nemmeno intenzione di ritrarne uno. Il mio legame con lui esiste sicuramente, forse nell’attenzione singola dell’individuo più che nella testimonianza di una società; credo che in entrambi i casi, l’aspetto sociologico sia conseguente e consequenziale, ma non l’obiettivo cercato.

Lost identities è un progetto nato a inizio 2011 che si propone di indagare alcuni aspetti dell’identità umana. L’aggettivo perduto o assente è risultato, con lo sviluppo della ricerca, non conforme alle situazioni riscontrate. Gli studi dei fondi archivistici di alcune istituzioni manicomiali del nord Italia hanno attestato una forza identitaria dei degenti ritratti che oserei definire granitica. Il fine della ricerca non vuole incarnare angoscia, anche se a primo impatto può sembrare così; la vera angoscia umana stava dall’altra parte dell’obbiettivo e non nei soggetti ritratti. Credo che i lavori siano la piena testimonianza della sfiducia dell’uomo nell’uomo, la paura del proprio simile.

Sicuramente le esperienze vissute negli archivi hanno avuto effetto anche sulla mia identità, dopo due anni di ricerca non sei più lo stesso, sembra che i tuoi sensi si risveglino lentamente e che la tua coscienza si rafforzi. Pochi giorni fa dissi a una persona: “sembra che tutti stiano dormendo”.

In che modo è nato il tuo interesse verso l’analisi dell’identità di soggetti all’interno di istituti psichiatrici?

La genesi del lavoro è basata sullo studio della fotografia criminale e segnaletica dello scorso secolo, il manicomio è stato un traguardo finale. Il mio obiettivo è la ricerca di identità influenzate, trasformate, alterate, perseguitate, controllate; e quale strumento migliore se non l’occhio fotografico? Quello stesso occhio fotografico che per l’ancestrale opinione scientifica era spesso uno strumento diagnostico e clinico. Sulla base di questi ragionamenti ho impostato il mio progetto, centrandolo sul rapporto fotografia/psicologia e pensando che alcune ex istituzioni manicomiali potessero aiutarmi nella mia indagine.

Una parte importante della tua ricerca è basata sull’uso del mezzo fotografico. Credi che in questo modo ci sia un vantaggio in lavori di questo genere rispetto alla pittura?

Il mezzo fotografico è lo strumento principe di questa ricerca e ha legato il senso di unicità e rarità a quello di riproducibilità per una nuova lettura. La fotografia mi ha trascinato poi nell’immagine in movimento organizzata secondo criteri di archiviazione del documento e di “ipotetiche diagnosi” stabilite. Lo studium e il punctum citati da Barthes emergono dal lavoro di selezione di poche lastre in vetro tra centinaia, il fine non è mai quello di impressionare, ma di riabilitare ciò che già esisteva, e di portarlo a conoscenza sotto una nuova veste. Credo che la successione del lavoro possa essere questa: un semplice ritratto fotografico eseguito con velocità e superficialità diventa segnaletico, poi per il medico si è trasformato in “psicologico” e per la polizia è diventato criminale. Tutto questo però poteva fare un ulteriore salto di qualità diventando artistico e mostrando elevate qualità estetiche: il lavoro finale tenta di contenere al suo interno quindi un valore artistico, segnaletico, documentale, giudiziario, criminale, psichiatrico e soprattutto sacro.

Che tipo di rapporto si crea in una tale esperienza artistica, tra te e il soggetto rappresentato?

Confesso che si è creato un rapporto speciale con tutti i soggetti incontrati e non verso quei “fortunati infami” che ho voluto far tornare in vita, quasi come una rivincita sulla loro sfortuna. Nella rappresentazione dei pochi ho trovato il riscatto dei molti e così facendo è nata una strana relazione di memorie, io conosco “loro”, ma loro non conoscono me.